|

INTRODUZIONE

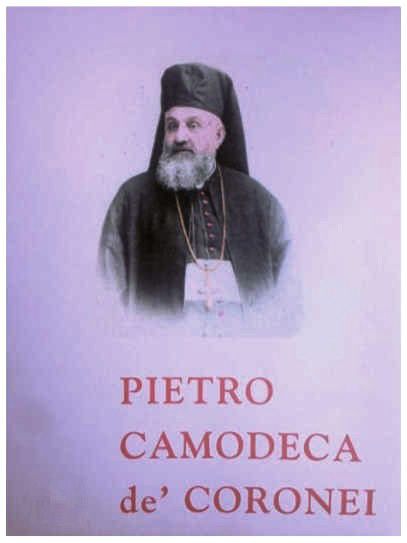

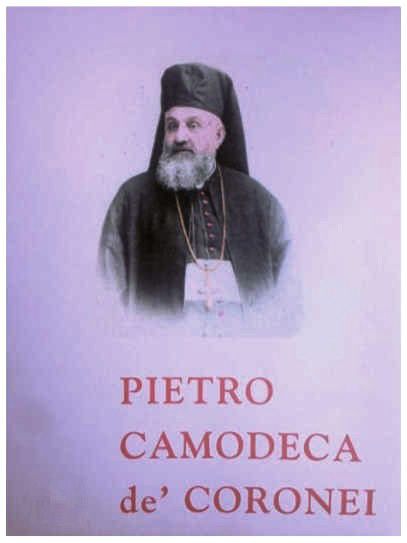

Per questo breve ricordo su Mons. Pietro Camodeca de’ Coronej, desidero

partire dalle conclusioni che il Prof. Laviola ha scritto nel suo

magnifico libro pubblicato negli anni 60 ed al quale ci siamo ispirati e

dal quale abbiamo desunto materiale originale. Potrebbe sembrare un

plagio, ma la scomparsa completa dei documenti da casa Camodeca ci ha

indotti a seguire solo questa via, per portare a compimento il nostro

intento. Abbiamo voluto anche riportare la prefazione che ha

caratterizzato una seconda pubblicazione.

“Giunti a questo punto, sembra a noi di aver ricostruita, servendoci, in

primo luogo, dei suoi scritti, la figura di un uomo singolare che non

poteva restare nell’oblio. Un uomo che ebbe un ingegno versatile e

spazio, anche se non sempre con profondità, nei vari campi del sapere

umano: filologia, letteratura, arte, archeologia, poesia, religione ……

……. un individuo complesso al quale non mancarono i riconoscimenti dei

suoi contemporanei, e che sicuramente avrebbe potuto dare di più nel

campo letterario, se fosse riuscito ad imbrigliare quel suo ingegnaccio

che era un vulcano di idee e di progetti. Castroregio a lui deve molto,

e con Castroregio la causa albanese e la Chiesa di rito greco. Il De

Rada combatte le sue battaglie per la lingua e per la letteratura,

Camodeca combatte per il rito, per i suoi confratelli, per la creazione

di una diocesi autonoma. Forse indulse un po’troppo a certa deteriore

lotta paesana e dimenticò per poco i nobili ideali di cui era preso

quando terminò i suoi studi ed uscì entusiasta dal Collegio di San

Demetrio e dal Seminario di Tursi. Se si fosse mantenuto sempre in

quell’aura di studio sereno ci avrebbe, senz’altro, dato qualcosa di più

duraturo e forse sarebbe arrivato più in alto nella carriera

ecclesiastica. Ma tant’è l’uomo è schiavo dell’ambiente e non vi era (e

non vi è) peggior ambiente di un piccolo centro dove, e lo abbiamo

scritto più volte, è cosa estremamente difficile vivere al di sopra

della lotta, degli interessi, delle invidie e delle gelosie inevitabili

tra casato e casato e, quello che più meraviglia, tra membri, alle

volte, di una stessa famiglia, perché, in fondo, nel piccolo centro,

comune è il ceppo e comuni sono gli antenati. Considerato da questo

punto di vista, il ritorno al paese fu un male per lui ……… . Nessuno può

negargli l’attaccamento alla sua gente, al suo paese, alla sua stirpe,

al Sommo Pontefice, alla Chiesa. Nessuno può misconoscere il suo

contributo a tutte le iniziative, a tutti gli sforzi per risollevare e

tenere in vita usi, tradizioni, lingua e rito. Ci sia consentito citarlo

ancora una volta e trarre un ultimo ammaestramento e un chiarissimo

monito. Si è soliti che i libri scritti in albanese, ciascuno, o

istruito o no, pretenda leggerli col solo ausilio della lingua italiana,

senza punto studiare l’alfabeto proprio secondo il quale sono scritti

………… . Il monito di Pietro Camodeca non ha perduto efficacia: proiettato

nel futuro, è ancora palpitante di attualità. Oggi si pubblicano riviste

e periodici scritti nella lingua albanese, ma la maggior parte di noi

ben poco può leggere, ben poco può gustare della bellezza di una lirica,

che, nella traduzione perde quasi sempre la sua freschezza e la sua

originalità. Così muore la lingua, non è sufficiente per mantenerla in

vita la tradizione orale. Ecco la necessità di uno studio sistematico,

organico; ecco l’urgenza di un provvedimento legislativo che istituisca

lo studio dell’albanese nei paesi albanofoni. Se ne discute da anni, si

fa appello al dettato costituzionale per i diritti delle minoranze, si

creano associazioni, ma ancora si assiste al lento e continuo tramontare

della nostra lingua. Non si vuole ripetere il concetto: ma come si fa ad

amarla la lingua scritta, se non si è’in grado di leggerla?......

Diventa vano il lavoro degli studiosi che si sobbarcano a sacrifici di

ogni genere perché tutto non muoia, perché il folclore senza lingua è

destinato a scomparire, a non essere compreso nel suo giusto valore,

perché non solo una èlite possa essere capace di leggere, ma tutta la

gente che vive nei paesi italo-albanesi. Uomini come Camodeca restano

sempre attuali; ma, purtroppo, sono attuali anche le parole contenute

nella lettera aperta, pubblicata in altra parte di questo lavoro, << lo

spirito contraddittorio che anima la nostra razza ». Non devono sembrare

fuori luogo queste nostre considerazioni: nel centenario della morte di

Pietro Camodeca ci si consenta di nutrire la segreta speranza che il

tributo di riconoscenza si estrinsechi da parte di tutti in un proposito

di amare, esaltare e realizzare le cose che amarono, esaltarono e, in

parte, realizzarono Gerolamo De Rada e Pietro Camodeca.”

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

“Questa seconda edizione del saggio su Pietro Camodeca de’ Coronei vede

la luce arricchita da un’appendice, nella quale trovano posto, insieme

con alcune pagine inedite del Camodeca, due interessanti scritti di

AntonioMolfese, medico e giornalista, che ha raccolto i “ Ricordi “ di

sua madre, Donna Giuseppina Camodeca, nipote dell’Archimandrita, ed ha

descritto un viaggio compiuto in Albania, in compagnia della stessa

madre, alla ricerca delle radici. La nuova pubblicazione rappresenta un

duplice atto di amore dei fratelli Francesco, Giuseppe ed Antonio

Molfese verso lo zio Monsignore e verso la loro genitrice. Come nipoti,

infatti, essi sono convinti che nessuna azione sia più meritoria di

questa che vuol far rivivere le opere dell’Archimandrita e perpetuare il

ricordo tra i posteri. Come figliuoli, poi, non potevano onorare in modo

migliore ed offrire un omaggio più gradito e più significativo alla loro

madre, il giorno in cui essa taglia felicemente il traguardo dei

novantanni. Auguri, Donna Giuseppina, auguri: verso il secolo ed oltre!”

Trebisacce - Marzo 1992

Si sta avvicinando il centenario della morte del mons. Pietro Camodeca

de’ Coronej e si desidera preparare l’evento con qualche ricordo che

questo prete di campagna dell’800 ha lasciato indelebile nella storia

degli albanesi in Italia e nel suo paese.

PARTE PRIMA

CASTROREGIO: VITA IN PAESE. I RICORDI DI DONNA GIUSEPPINA

Castroregio, paese di 400 abitanti, era posto su un cocuzzolo esposto ai

venti alle falde del massiccio del Pollino e quando tirava la tramontana

bisognava rinforzare la chiusura delle finestre e dei balconi e la

temperatura, già bassa di inverno, si abbassava ancora di più a tal

punto che nelle stanze da letto gelava l’acqua nella brocca. Nonostante

le molte coperte poste sul letto, il freddo si faceva ancora sentire per

cui prima di coricarsi, oltre lo scaldino per ogni stanza, era invalso

l’uso di prendere una bevanda calda a base di liquore di mandarino, rum

e zucchero, « il punch ›› . Era un paese albanese al confine tra

Calabria e Basilicata, posto su un cucuzzolo a circa 900 m. sul livello

del mare, un osservatorio naturale privilegiato, dal momento che era un

paese isolato, circondato da boschi e quindi in posizione ideale per

l’osservazione degli eventi celesti. Posto nell’entroterra appenninico

ad economia esclusivamente agricola, vi svolgeva la sua attività qualche

artigiano (fabbro, falegname, calzolaio, sarto ecc). Nel circondario le

colture prevalenti erano le cerealicole, pochi vigneti ed oliveti; non

esisteva strada rotabile. I collegamenti con i comuni vicini avvenivano

mediante cavalcatura ed il centro più vicino era Amendolara, collegata

con una pessima strada a 2 ore di cavalcatura, dove esisteva

anche

una stazione ferroviaria. Le condizioni sanitarie erano precarie, come

nella maggior parte dei paesi del sud, e vi esercitava un medico (non

esisteva una farmacia). Non vi era acquedotto comunale, ne’ rete

fognante e la erogazione dell’acqua proveniente da sorgenti locali

avveniva mediante fontanini pubblici posti fuori dal paese. Non vi era

posto telegrafico pubblico, ne’edificio scolastico e le scuole primarie

erano tenute presso la casa dell’unica insegnante che teneva insieme le

5 classi. La maggior parte dei fanciulli (pochi in quanto gli albanesi

usavano ed usano mezzi anticoncezionali empirici ma molto efficaci ed

ogni famiglia non procreava più di un figlio), infatti, veniva adibita a

svolgere lavori agricoli o lasciata a custodire le case in paese durante

l’assenza dei genitori impegnati nei campi. Prima di addentrarci ad

illustrare la figura di Mons. Pietro Camodeca, desideriamo riportare i

ricordi di Donna Giuseppina, nipote prediletta di Don Pietro, che ha

raccontato come si svolgeva la vita in Castroregio ai primi del ‘900 e

nella sua famiglia. anche

una stazione ferroviaria. Le condizioni sanitarie erano precarie, come

nella maggior parte dei paesi del sud, e vi esercitava un medico (non

esisteva una farmacia). Non vi era acquedotto comunale, ne’ rete

fognante e la erogazione dell’acqua proveniente da sorgenti locali

avveniva mediante fontanini pubblici posti fuori dal paese. Non vi era

posto telegrafico pubblico, ne’edificio scolastico e le scuole primarie

erano tenute presso la casa dell’unica insegnante che teneva insieme le

5 classi. La maggior parte dei fanciulli (pochi in quanto gli albanesi

usavano ed usano mezzi anticoncezionali empirici ma molto efficaci ed

ogni famiglia non procreava più di un figlio), infatti, veniva adibita a

svolgere lavori agricoli o lasciata a custodire le case in paese durante

l’assenza dei genitori impegnati nei campi. Prima di addentrarci ad

illustrare la figura di Mons. Pietro Camodeca, desideriamo riportare i

ricordi di Donna Giuseppina, nipote prediletta di Don Pietro, che ha

raccontato come si svolgeva la vita in Castroregio ai primi del ‘900 e

nella sua famiglia.

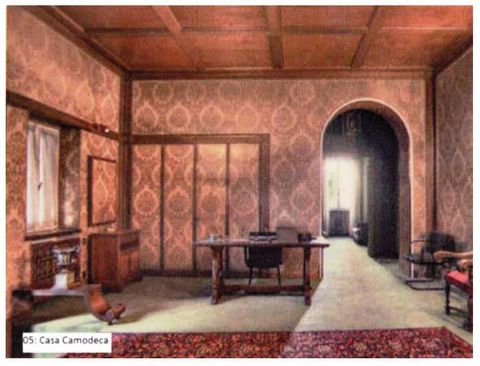

Casa Camodeca,

attigua alla chiesa, molto spaziosa ed articolata su tre piani con

numerose camere da letto, salone e biblioteca, dove erano presenti

migliaia di volumi (donati dopo le molte ruberie alla diocesi di

Lungro), era anche dotata di una magnifica terrazza dalla quale si

scorgeva il mare ed il golfo di Taranto. L’approvvigionamento dell’acqua

per bere si faceva con i muli e con i barili che si riempivano ad una

fontana situata all’inizio del bosco, chiamata « Mastursi ››, dove vi

erano tre cannelle ed un abbeveratoio in pietra squadrata. Per le

faccende domestiche si usava l’acqua di cisterna, che veniva alimentata

con acqua piovana. La cisterna era costruita in modo che l’acqua prima

di essere usata passasse attraverso filtri naturali di varia dimensione

fino alla sabbia sottile, che tratteneva l’impurità grossolana ma anche

i microbi. Quando si svuotava la cisterna (operazione che si faceva ogni

4-5 anni), si era soliti porre nel fondo delle pietre di calce viva,

che, sciogliendosi, avrebbero reso l’acqua utilizzabile quasi potabile

(l’acqua di calce è un buon disinfettante). Si soleva porre anche una

sola anguilla, che aveva il compito di tenere pulita l’acqua da insetti

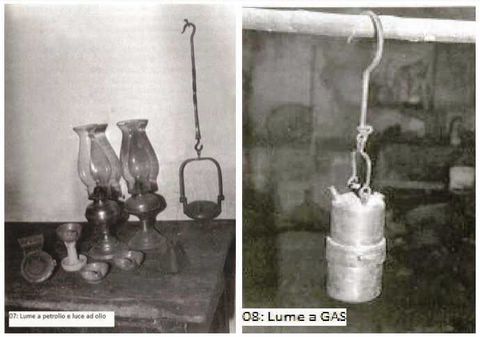

ed altri animali. La illuminazione della casa era fatta con luce a olio

e quando annottava il primo incarico della donna di servizio era quello

di riempire le lampade ad olio che sarebbero rimaste accese tutta la

notte. Poi si passò all’uso del petrolio e la casa molto grande era

piena di lumi a petrolio che spesso bisognava riempire. Solo nel 1918,

alla prima carica di olive a Frangili, fu deciso di “aggiustare” la casa

e, per l’occasione, si mise in atto un nuovo sistema di illuminazione,

che utilizzava il carburo come gas illuminante. Vi era una stazione di

distribuzione, dove veniva posto il carburo in pietra, che, a contatto

con acqua, produceva un gas chiamato « gas illuminante ››, che

attraverso tubi veniva portato in tutte le stanze di rappresentanza ed

una volta acceso illuminava gli ambienti. La casa era fornita di stalle

per i tanti muli, che necessitavano per il trasporto di persone e di

cose. Non vi erano, infatti, strade rotabili, che collegavano

Castroregio ai paesi vicini (Amendolara, Oriolo), per cui l’unico mezzo

di trasporto era il mulo. Venivano utilizzati muli martinesi (incrocio

tra cavalle murgese ed asini di Martina Franca) in quanto erano alti di

statura, molto forti ed abili specie ad attraversare corsi d’acqua in

piena. I numerosi mulattieri, che con le loro famiglie abitavano nei

pressi del palazzo, badavano alla cura degli animali, indispensabili

all’andamento quotidiano della vita della famiglia.

I componenti della

famiglia Camodeca de’Coronej erano i seguenti: Monsignor Pietro

Camodeca, Archimandrita di Oriente (equivaleva a Vescovo dal momento che

non esisteva un vescovo cattolico di rito albanese, come attualmente è

il Vescovo di Lungro; le autorità ecclesiastiche gli avevano conferito

questo titolo equipollente). Crispino Camodeca, proprietario terriero,

che fu Sindaco di Castroregio per tutta la sua vita;

Domenico Camodeca,

medico;

Alfonso Camodeca, Consigliere di Prefettura a Roma.

Riportiamo come

era composta più nei dettagli la famiglia di Mons. Pietro Camodeca

FAMIGLIA

CAMODECA

La famiglia era

così formata:

- Monsignor Pietro Camodeca de’Coroney,Archimandrita di Oriente

- Crispino Camodeca e Rosa Rusciani, sua moglie, che ebbero i seguenti

figli:

- Carolina che sposò Salvatore Lonigro, notaio: (5 figli)

- Antonio

- Crispino

- Armando

- Titina

- Rosa

- Marietta che sposò Costantino Blumetti, proprietario terriero (3

figli)

- Serafina

- Ettore

- Anna

- Salvatore che sposò Dilla Parapugna

- Francesco, medico, morto a 25 anni.

- Giuseppina che sposò Eugenio Molfese, medico (3figli)

- Francesco - Giuseppe - Antonio

- Domenico Camodeca, medico in Castroregio, che sposò Isabella Smilari

- Alfonso Camodeca, consigliere di Prefettura in Roma, che sposò Rita

Marongiu Solinas

- Giuseppe Camodeca, proprietario , che sposò Lucia Camodeca (4 figli)

- Salvatore

- Francesco, Parroco di Civita

- Agostino, Presidente Corte di Appello di Napoli

- Antonio Camodeca, proprietario terriero, che sposò Maria Rosa Camodeca

(3 figli)

- Pietro

- Francesco

- Domenica

- Caterina Camodeca che sposò Parisio Camodeca (4 figli)

- Domenico

- Francesco Antonio

- Rosa

- Domenica La vita religiosa era appannaggio di uno della famiglia

Monsignor Pietro Camodeca de’ Coronej, come avremo modo di leggere più

diffusamente in seguito.

|

|

Crispino Camodeca,

padre di donna Giuseppina, era il sindaco del paese ed avendo la

passione per la caccia per Natale organizzava la caccia al

cinghiale nei boschi e poi inviava regali (pezzi di selvaggina)

agli amici, sparsi per la nostra regione e anche nelle regioni

limitrofe, a mezzo di corrieri espressi, mulattiere con

quadrupede fino alla stazione di Amendolara e poi con il treno.

Il paese, infatti, non aveva strade rotabili e solo i quadrupedi

potevano trasportare le persone e le cose. Gli amici

ricambiavano i doni inviando frutta invernale: bergamotti,

arance, mandarini, castagne e dolci fatti in casa con mandorle e

miele. |

|

|

Domenico Camodeca,

prestò nel piccolo paese della Calabria, Castroregio, la sua

opera di medico. Studiò a San Demetrio Corone e conseguì la

laurea in medicina presso l’Università di Napoli nel 1883.

Aveva sposato, Isabella Smilari, e dopo una prima permanenza

come medico ad Alessandria del Carretto e a San Paolo Albanese

(dove aveva incontrato la moglie), vinse il concorso come medico

condotto. Alla proclamazione del Regno d’Italia, la forma più

diffusa ed organizzata di assistenza sanitaria nel paese era

certamente quella rappresentata dalle condotte mediche, istituto

attraverso il quale le amministrazioni comunali, da sole o in

consorzio, stipendiavano un sanitario per l’assistenza gratuita

della popolazione povera. L’assistenza sanitaria di condotta era

quindi disponibile per circa un terzo della popolazione

italiana; tuttavia tale media nazionale celava profonde e

sostanziali diversificazioni della diffusione della condotta

medica. Era l’uomo che senza aiuto era capace di fare miracoli

ed imprese incredibili; a disposizione dei pazienti per l’intero

arco della giornata, a Pasqua e a Natale, a Ferragosto ed a

Carnevale, di giorno e di notte. Aveva funzioni di pubblico

ufficiale, esplicava la medicina preventiva, che quasi non

esisteva, esercitava il controllo igienico, si fa per dire,

nella circoscrizione del comune, praticava le vaccinazioni

obbligatorie (quasi assenti a quei tempi) ed altri controlli,

effettuava le prime rilevazioni necroscopiche e curava

soprattutto le ferite da arma, in quanto frequenti erano le

risse e spesso spuntavano i coltelli. Le difficoltà ambientali

di diagnosi e di cura efficace, con gli scarsi mezzi a

disposizione e le medicine di allora, il medico le affrontava

con la forza della disperazione, come anche eventi morbosi

spesso più grandi di lui. Ricoverare a quell’epoca un malato in

ospedale, che per la maggior parte dei casi distava ore ed ore

di viaggio tormentoso su strade impossibili a bordo di un

quadrupede fino alla ferrovia con i mezzi approssimativi di

allora, costituiva un caso di coscienza; il malato sarebbe

arrivato in condizioni disperate vanificando qualsiasi tentativo

di cura fosse stato intrapreso ed inoltre il ricovero

ospedaliero sarebbe stato oneroso ed avrebbe assestato un fiero

colpo alle magre finanze familiari (allora l’assistenza

sanitaria era completamente a carico del cittadino). Si

preferiva invece far visitare il paziente che non guariva a

qualche medico di un paese vicino che aveva maggiore esperienza

e che quindi poteva aiutare il giovane collega a formulare una

diagnosi e prescrivere una terapia risolutiva. Allora, all’epoca

del nostro medico classe 1860, laurea 1883, la farmacopea era

dominata da farmaci galenici, oltre che da una lista di farmaci

di pronto soccorso o di impiego più rischioso che il medico si

procurava personalmente e custodiva gelosamente nell’armadio

farmaceutico; dal momento che non vi era farmacia, potevano

essere adoperati tempestivamente laddove la necessità lo avesse

richiesto, come nel corso di una tormenta di neve o in una

località distante molti chilometri dal più vicino centro

abitato. Oltre all’onnipresente chinino, l’armamentario

farmaceutico si avvaleva della valeriana, del laudano, della

belladonna, che in opportune misture riuscivano a risolvere

molti casi. Comparivano i sieri, uniche armi contro le affezioni

batteriche, gli infusi di digitale, gli impacchi di linseme, gli

impiastri, i preparati bromoiodici ed jodarsenici, quelli

mercuriali, gli elisir, la canfora, il calomelano, l’olio di

fegato di merluzzo, la china aromatica e ferrata, i liquori

arsenicati, la caffeina, la bromo-lecitina, il salicilato di

sodio, il boldo, la polvere di liquirizia, la stricnina ed altri

preparati che oggi farebbero sorridere il giovane medico. Alcuni

aspetti particolari coinvolgevano in quell’epoca l’opera del

medico, giovane e preparato, ed interferivano con la serenità

del suo svolgimento: aspetti che per i medici di oggi possono

sembrare assurdi o patetici ma che allora potevano avere un peso

(voglio riferirmi ad esempio alla convivenza e alla lotta con le

superstizioni). Di fronte all’impotenza di allora della medicina

ufficiale, era comprensibile da parte di popolazioni così

sensibili e rassegnate alla legge della natura, il ricorso

all’aiuto del sovrannaturale o meglio dell’extranaturale. Il

bacio della mano che veniva tributato, e che ancora oggi è in

qualche caso praticato, al medico tra le nostre genti, non era

altro che un’ancestrale identificazione del potere misterioso e

lontano del bene tradotto nelle spoglie tante volte modeste

“dell’artefice del miracolo della guarigione e del recupero

delle facoltà fisiche vitali”. Questo era anche il motivo per

cui la popolazione era solita usare rimedi naturali per la cura

di quasi tutte le malattie, così come avevano fatto i loro

antenati. Erano in uso vini ed oli medicati, in questo favoriti

dall’ottimo vino ed olio che si produceva nel paese, e la

povertà del luogo induceva poi ad utilizzare medicine popolari

tradizionali del popolo. |

|

|

|

|

Alfonso Camodeca,

consigliere di prefettura, che lavorava a Roma, nelle feste

comandate rientrava in famiglia.

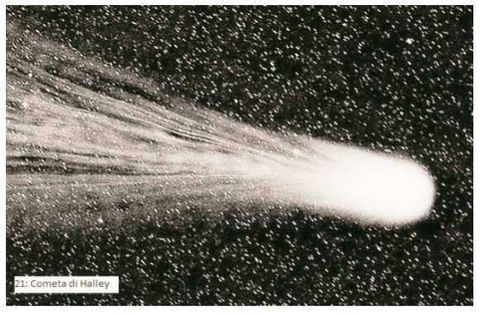

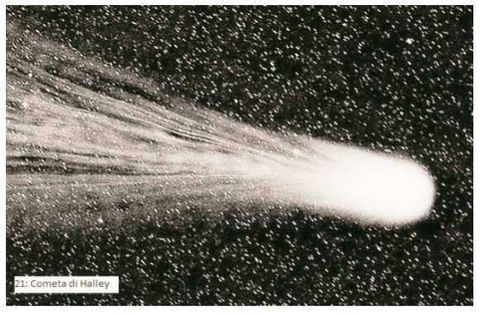

Era il 1910, il mese di

Maggio, quando passavamo le notti insonni per osservare la

cometa con la coda (Cometa di Halley); l’attesa era spasmodica

dal momento che era stata messa in giro la voce che con l’evento

celeste sarebbe venuta la fine del mondo. Quando arrivava Natale

la famiglia si riuniva per la grande festa. Dei fratelli quattro

vivevano nella stessa casa con le rispettive famiglie e sono

vissuti insieme per tutta la vita. Per le feste natalizie e

specie per il cenone si preparava la tavola con posate e

candelabri d’argento per illuminare il pranzo di Natale, dal

momento che a Castroregio non vi era luce elettrica. Al focolare

si poneva un grosso ceppo, sia perché la stagione era molto

rigida e sia perché c’era la leggenda che la Madonna asciugava

al fuoco i panni che erano serviti per avvolgere Gesù alla sua

nascita. Natale così come tutte le altre solenni festività si

passava in famiglia, data anche la difficoltà degli spostamenti

ed il clima inclemente. Durante il periodo della quaresima il

vescovo della Diocesi S. E. Pulvirenti (allora Castroregio era

nella Diocesi di Anglona- Tursi ora è nella Diocesi di Cassano

Ionio) arrivava con due predicatori siciliani e il segretario

particolare. Nel giorno dell’arrivo il Sindaco del paese si

recava alla stazione di Amendolara per ricevere il Vescovo e

condurlo a dorso di mulo a Castroregio, dove non vi era un

albergo e si doveva far carico di ospitarlo con vitto e alloggio

per almeno 15 giorni per tutta la durata della visita con tutto

il seguito. Dal momento che si era in quaresima e il digiuno

carneo era stretto, la padrona di casa doveva inventare menù per

permettere agli illustri ospiti di non trasgredire alle regole

(per la quaresima il digiuno carneo si osservava tre volte alla

settimana: martedì, mercoledì e venerdì). Oltre che di pesce

salato (baccalà o stoccafisso) si faceva uso di pesce fresco,

per il cui approvvigionamento si inviava a Taranto uno dei

mulattieri, il quale viaggiava di notte perché il pesce, di

qualità, fosse servito agli illustri ospiti all’ora di pranzo. A

Trebisacce si trovava anche il pescato fresco, ma quello di

Taranto era più prelibato per specie e per sapore. Le case,

anche se signorili, erano sprovviste di acqua corrente, luce

elettrica e di riscaldamento, per cui era problematico, alcune

volte, poter offrire un soggiorno accettabile, ma era il solo

che la comunità più in vista potesse offrire. Quando fu il

momento di rimodernare la casa, la famiglia Camodeca fu

costretta a trasferirsi in un’altra abitazione durante il

periodo dei lavori. Dal momento che la madre era paralizzata, a

causa di un ictus cerebrale, il trasporto fu problematico così

come la permanenza nella nuova casa, data anche la mancanza di

comodità. Per “accomodare” la casa e fare il calcestruzzo furono

chiamati specialisti del cemento che venivano da Milano, che

usavano sabbia del mare portata a dorso di mulo e avevano cura

di fare gli impasti nelle ore meno calde della giornata. Donna

Giuseppina ricorda che vi era un vicino di casa molto vecchio,

di nome Giovanni, che riceveva un vitalizio da suo padre in

cambio della casa alla sua morte. Accadeva che con le amiche

giocava vicino alla sua casa e lo prendeva in giro, per cui lui

continuava a dire che lei veniva a rendere la sua vita difficile

e accelerava la sua morte per entrare così più in fretta in

possesso dell’abitazione. Pensiero di vecchio: « Per altri fini

viene qui ››, continuava a ripetere Giovanni. Ricorda che quando

la sorella Carolina andò in sposa al notaio Lonigro di Terranova

10/10/1910, il corteo nuziale, ora a bordo di macchine, allora a

bordo di cavalcature, si snodava lungo la strada per andare a

Terranova; bisognava attraversare il bosco di Castroregio, San

Lorenzo Bellizio, Alessandria del Carretto e poi attraverso la

porta del Pollino scendere a Terranova. Era un corteo di oltre

100/150 tra cavalli e muli tirati ognuno da mulattiere, dal

momento che con questo mezzo bisognava trasportare anche la dote

(bauli pieni di lenzuola, coperte e cose del genere). Giuseppina

era piccola (aveva 8 anni) e per paura di perderla nella folla

fu posta in testa alla cavalcata e così apriva il corteo.

All’entrata del paese di Terranova le persone che erano venute a

ricevere la sposa dicevano “ Don Salvatore ha scelto per moglie

una bambina “. Anche in questa occasione i terranovesi

mostrarono la loro poca perspicacia. Appena adolescente , da

sola, dopo la perdita dei genitori e dei fratelli partiti per la

guerra, Giuseppina ha dovuto mandare avanti il ménage

famigliare, molto gravoso per le numerose incombenze che le

proprietà della casa e della famiglia le imponevano. Le due

sorelle erano andate spose e quindi vivevano lontano.

Tra i ricordi di Donna Giuseppina spicca quello del suo lavoro

da adolescente, in quanto, appena sedicenne, dovette mandare

avanti la casa, essendo morti i genitori nel 1915. Monsignore

Camodeca aveva comprato nel 1912 dai Principi Pignatelli un

oliveto, « Frangili », con oltre 1000 piante di olive, con una

masseria a due piani posta al lato sinistro del fiume Ferro,

oltre abitazioni per i coloni ed un trappeto per la molitura

delle olive. Per rendere efficiente il trappeto fece montare una

turbina a vapore di locomotiva che permetteva di spremere l’olio

dai fiscoli.

Ai primi sentori della guerra furono fatte « le carte ›› per

evitare il militare a uno dei fratelli, ma non fu possibile, per

cui sia Salvatore, dottore in legge, che Francesco(chiamato

Ciccio), medico, dovettero partire per la guerra. Nel 1918 si

ebbe una « carica di olive ›› e la giovane,da sola, dovette

amministrare la proprietà (aveva solo 16 anni d’età). Bisognava

trovare personale per la raccolta e la molitura delle olive.

Fortunatamente la manodopera non mancava perché allora, essendo

tempi duri, la povertà regnava sovrana e ognuno si adattava a

qualsiasi tipo di lavoro. Il salario mensile era di 1/2 tomolo

di grano, 1 stoppello di legumi, 1 litro di olio e 4 lire di

soldi. Alla fine della raccolta veniva anche dato un pagamento

suppletivo in natura (olio) ed era una manna dal cielo. Solo

verso il novembre del 1918 suo fratello Ciccio, medico, ebbe il

permesso di venire dal fronte e si fermò un po’a casa ad

aiutarla. La molitura delle olive avveniva in campagna dove

c’era un trappeto, che veniva condotto durante la stagione

olearia da operai stagionali leccesi, che durante la stagione

della raccolta delle olive passavano in squadre per la Puglia,

la Basilicata e la Calabria. Venivano pagati con 10 lire al mese

oltre al vitto e l’alloggio. Erano per lo più muratori, che,

durante il periodo di magra per il loro mestiere, si adattavano

a fare i « trappitari ›› per mandare avanti la famiglia Per

andare a Frangili da Castroregio bisognava attraversare il fiume

Ferro a dorso di mulo. Infatti, tutti i trasporti di persone,

specie attraverso i corsi di acqua, avvenivano a dorso di mulo

(sono questi ibridi, dotati di particolare forza e statura

elevata, che erano abituati ad attraversare corsi di acqua in

piena). Sull’imbasto sedeva la persona da trasportare e sulla

groppa sedeva il conducente, che durante il percorso incitava

con la cavezza il mulo e lo guidava anche con grida, specie nei

passaggi difficili. Nei periodi di piena l’acqua lambiva le

scarpe delle persone a dorso del mulo e quando il fiume

diventava impetuoso a causa della lunghe piogge, in quanto aveva

un lungo ed esteso bacino di impluvio, era impossibile

attraversarlo. Le persone che si trovavano dall’altra parte del

fiume dovevano scendere verso Roseto Capo Spulico, attraversare

il ponte ferroviario e attendere che l’acqua rientrasse

nell’alveo, solo così il fiume si poteva di nuovo guadare. Si

restava anche senza generi di prima necessità, per cui durante

la raccolta delle olive, per sfamare decine di persone, quando

veniva a mancare la farina si bolliva il grano e si mangiava il

grano condito con molto olio, genere che non mancava mai. Quando

poi funzionava il mulino si macinava il grano e con la farina si

riuscivano a sfamare squadre di donne addette alla raccolta di

olive. Oltre che in campagna vi era un trappeto anche in paese,

dove venivano molite le olive. Come forza motrice del molino

così come del trappeto veniva usata la vaporiera di una vecchia

locomotiva di treno, che sfruttava la forza del vapore prodotta

dall’energia termica per far girare le macine che erano di

pietra e che sfregandosi rendevano in polvere il grano.

Zio Monsignore morì il 18 settembre del 1918, pare per una

indigestione, dal momento che aveva la sera prima della morte

mangiato formaggio « di quaglio ›› in grande quantità. Questo

formaggio, per la eccessiva quantità di quaglio, provoca un

processo di trasformazione dei componenti del formaggio stesso

(proteolisi), che determina una particolare proliferazione dei

vermi, i quali, a furia di scavare la forma, la bucano e la

rendono simile al gorgonzola. Allora non si usava tenere sotto

controllo la pressione arteriosa per cui si pensa che zio

Monsignore sia morto per un ictus cerebrale provocato da un

eccesso di istamina presente nel formaggio. Alla sua morte era a

casa la nipote Carolina, la sorella maggiore di donna Giuseppina

che era venuta a passare qualche tempo a casa dei genitori.

Carolina era con Crispino appena nato, che era un macrosoma (un

bambino grande), ed Antonio con la cameriera ‘ndoniella .

Antonio era capriccioso e quando si intestardiva era capace di

piangere per ore. La madre, che era molto buona, ma di carattere

forte, non voleva cedere. Un giorno Antonio prese a piangere

perché voleva bere e questa operazione doveva essere compiuta

dalla mamma. Dal momento che ella era impegnata ad allattare il

bambino piccolo, non poteva accontentarlo; egli pianse per ore

prima di riuscire ad ottenere che la madre almeno toccasse la

lancella prima che ‘ndoniella lo facesse bere. Capricci di

bambini! La lancella era un recipiente di creta a forma di

anfora svasata e della capacità di circa un litro, che si poneva

alla finestra per tenere l’acqua fresca. Il principio per cui

l’acqua doveva essere sempre fresca era dovuto al fatto che

l’argilla, essendo porosa, faceva fuoriuscire dell’acqua che

evaporando abbassava la temperatura. La spagnola, malattia che

imperversò in tutto il mondo tra il 1918 e il 1919, non arrivò a

Castroregio, forse perché per mancanza di strade rotabili gli

scambi con persone infette furono molto limitati. L’unico mezzo

di trasporto era il quadrupede, per cui il batterio, o virus,

non si adattava al trasporto di questo mezzo. Dal momento però

che Castroregio era un paese, anche se piccolo, autonomo con

autorità costituita, le autorità sanitarie centrali per

prevenire l’epidemia inviarono tutte quelle provvidenze ritenute

necessarie per combattere il male (specie sostanze

disinfettanti). Non avendo scoperto l’esatta causa del male

(anche ora nonostante gli sforzi compiuti da scienziati e da

storici non si è riuscita ad individuare la causa della malattia

pur ipotizzando la sinergia di più batteri) si disinfettavano i

luoghi aperti al pubblico con calce viva, che era allora il

toccasana per la prevenzione delle malattie infettive, ed altri

disinfettanti dell’epoca. Accadde che la popolazione di questo

sperduto paesino vide arrivare, inviati dalle autorità centrali,

bidoni di disinfettanti che dovevano essere impiegati per la

disinfezione del paese, ma, forse anche sobillata da qualche

intellettuale «illuminato del posto ››, si ribellò e si oppose a

queste pratiche di disinfezione ritenute non necessarie e

perfino dannose. Si riunirono tutti sulla piazza principale, si

impadronirono del disinfettante scavarono una fossa e

seppellirono i fusti in profondità. Infatti, l’arrivo di questo

materiale era stato interpretato come un mezzo per diffondere il

male alla stessa stregua degli untori della peste di Milano. Fu

improvvisata una ballata che diceva: «faccia di sedere hai

portato la morte senza occasione ››. Castroregio forse fu uno

dei pochi paesi dell’Italia meridionale dove la spagnola non

arrivò proprio. Il miglior nemico per combattere tale malattia

era considerato il fumo di sigarette per giovani e anziani e

anche una zia di donna Giuseppina, Isabella (detta Bella),

settantenne, fumava; a dare queste indicazioni era stato un

medico di Oriolo, paese vicino.

Una polmonite portò a morte nel 1926 il fratello Francesco (il

cui nome venne trasmesso al coautore di questo libro su

richiesta della madre del coautore donna Giuseppina) che si era

laureato nel 1923 in medicina; Salvatore, l’altro fratello di

donna Giuseppina, alla fine della guerra andò al Ministero degli

Affari Esteri come funzionario di collegamento tra il Governo

italiano e il Governo albanese. Era stato creato un apposito

ufficio al Ministero degli Affari Esteri, che teneva relazioni

con lo stato albanese retto da re Zogu.

La vitalità di donna Giuseppina, morta a 105 anni, era tale che,

quando all’età di 84 anni, espresse il desiderio di conoscere la

terra da cui erano partiti i suoi antenati, con i figli Antonio

e Giuseppe e le rispettive mogli si decise di fare un viaggio in

Albania.

|

|

|

|

|

SECONDA PARTE - SEGUE >>

|

anche

una stazione ferroviaria. Le condizioni sanitarie erano precarie, come

nella maggior parte dei paesi del sud, e vi esercitava un medico (non

esisteva una farmacia). Non vi era acquedotto comunale, ne’ rete

fognante e la erogazione dell’acqua proveniente da sorgenti locali

avveniva mediante fontanini pubblici posti fuori dal paese. Non vi era

posto telegrafico pubblico, ne’edificio scolastico e le scuole primarie

erano tenute presso la casa dell’unica insegnante che teneva insieme le

5 classi. La maggior parte dei fanciulli (pochi in quanto gli albanesi

usavano ed usano mezzi anticoncezionali empirici ma molto efficaci ed

ogni famiglia non procreava più di un figlio), infatti, veniva adibita a

svolgere lavori agricoli o lasciata a custodire le case in paese durante

l’assenza dei genitori impegnati nei campi. Prima di addentrarci ad

illustrare la figura di Mons. Pietro Camodeca, desideriamo riportare i

ricordi di Donna Giuseppina, nipote prediletta di Don Pietro, che ha

raccontato come si svolgeva la vita in Castroregio ai primi del ‘900 e

nella sua famiglia.

anche

una stazione ferroviaria. Le condizioni sanitarie erano precarie, come

nella maggior parte dei paesi del sud, e vi esercitava un medico (non

esisteva una farmacia). Non vi era acquedotto comunale, ne’ rete

fognante e la erogazione dell’acqua proveniente da sorgenti locali

avveniva mediante fontanini pubblici posti fuori dal paese. Non vi era

posto telegrafico pubblico, ne’edificio scolastico e le scuole primarie

erano tenute presso la casa dell’unica insegnante che teneva insieme le

5 classi. La maggior parte dei fanciulli (pochi in quanto gli albanesi

usavano ed usano mezzi anticoncezionali empirici ma molto efficaci ed

ogni famiglia non procreava più di un figlio), infatti, veniva adibita a

svolgere lavori agricoli o lasciata a custodire le case in paese durante

l’assenza dei genitori impegnati nei campi. Prima di addentrarci ad

illustrare la figura di Mons. Pietro Camodeca, desideriamo riportare i

ricordi di Donna Giuseppina, nipote prediletta di Don Pietro, che ha

raccontato come si svolgeva la vita in Castroregio ai primi del ‘900 e

nella sua famiglia.