|

PARTE TERZA

PRIMI

ALBANESI IN CALABRIA

|

|

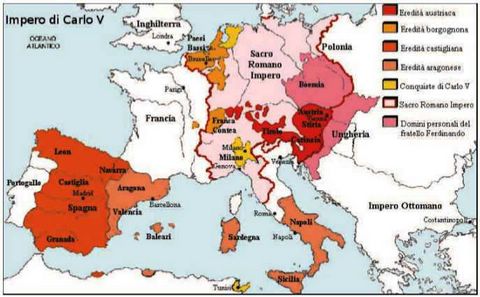

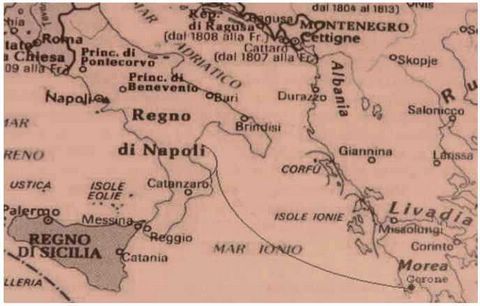

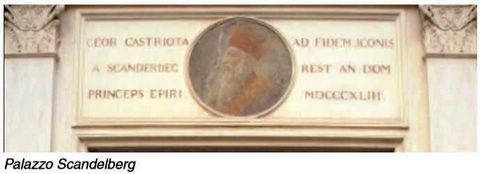

Con la liberazione della

penisola di Morea - cosi chiamata perché era appartenuta a Roma

e perché somiglia ad una foglia dell’albero di more, e di

Corone, città dominio di Genova e Venezia che controllava

l’impero ottomano, intorno al 1535, grazie al trattato di pace

di Costantinopoli, ad altri accordi diplomatici tra Carlo V e il

Sultano Solimene II e all’intervento di Andrea Doria, ammiraglio

genovese, alle nobili famiglie cattoliche greche albanesi della

città fu consentito l’espatrio nel Regno di Napoli. Carlo V,

stupito del loro valore e di come era stata difesa la città di

Corone,

inviò duecento navi

mercantili per trarre in salvo le famiglie nobili tra cui i

Camidi, da cui Camodeca, menzionati come “ciertos caballeros que

an venido de Coron”, i quali, temevano la vendetta dei

musulmani. Volendo omaggiare i profughi insignì loro del Regio

Cavalierato (REGIO CAVALIERATO CORONEO DIPLOMA IMPERIALE DATO IN

MOREA il 22/11/1533). “… potevano cavalcare con briglie e

speroni, non pagavano tasse e dazi, si potevano stabilire a loro

scelta in uno dei villaggi di Calabria Puglia Sicilia e

Basilicata, potevano portare armi per il regno ed era stato loro

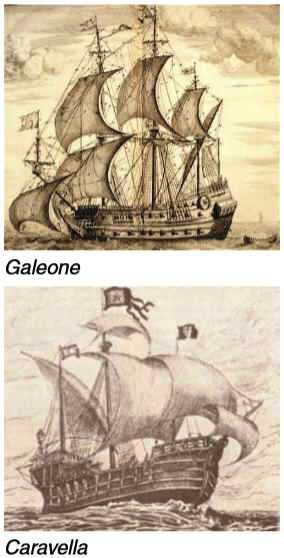

assegnato un appannaggio di 70 ducati ”. Il viaggio dalla Morea,

distante dal Regno di Napoli non oltre 900 miglia marine, alle

coste calabre e lucane fu compiuto a bordo di caravelle o galee,

che percorrevano con venti buoni in media 100 miglia al giorno,

per cui il viaggio durò 9/10 giorni più le fermate. Nel caso il

viaggio terminasse nel porto di Napoli, il tempo di percorrenza

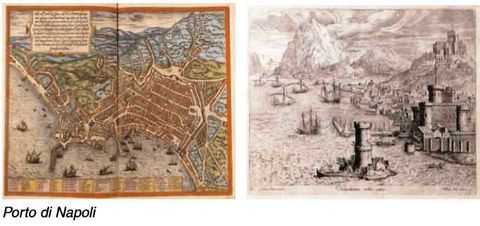

si raddoppiava. I primi sbarchi avvennero a Napoli ed ancora

oggi vi sono delle zone dei vari quartieri di Napoli chiamate

quartieri dei greci o decumani. Il viaggio in nave necessitava

di approvvigionamento idrico, per cui, dove vi erano le

condizioni permettenti, le barche con carene piuttosto piatte

potevano avvicinarsi alla riva ai luoghi dove fare l’acquata

(cosi era chiamato il rifornimento idrico). I viveri non

deperibili, stipati nelle navi, permettevano ai fuggitivi di

alimentarsi a sufficienza data anche la brevità del tragitto.

Oltre che qualche suppellettile di pregio, oggetti personali

(abiti, gioielli ed altro), furono portati sulla nave anche

cavalli, che sarebbero serviti per la sistemazione dei primi

campi provvisori. Scrive Bisignano: ” Vi erano state in precedenza altre emigrazioni di greci

albanesi, ma quella del 1535 fu senza dubbio la più consistente

emigrazione di un popolo, che aveva resistito per molti decenni

con tanto eroismo all’invasione dei Turchi, e che era costretto

a lasciare con tanta amarezza, per sempre, la terra natia,

privandosi delle cose più necessarie, approdando in lidi di

popoli stranieri, con idioma, usi, costumi differenti dai

propri, sorretto, soltanto dalla fede in Dio e dalla speranza di

trovare nelle nuove terre condizione di vita migliore . A tale

proposito il Papa Paolo II in una lettera indirizzata a Filippo

Duca di Borgogna – descriveva, con drammatici accenti, la

miserevole condizione dei profughi sbarcati in Italia. Molti di

questi albanesi si fermarono a Napoli, altri nell’isola di

Lipari, mentre, in gran parte, preferirono stabilirsi nei vari

paesi dell’Italia meridionale ed insulare, già popolati dai loro

connazionali nelle precedenti migrazioni. Un altro gruppo di

profughi, fondarono o ripopolarono in Lucania, in provincia di

Potenza, i paesi: Barile, Brindisi di Montagna Maschito,

Ginestra, S. Costantino Albanese, S. Paolo Albanese, Giorgio

Lucano o Mendullo; in provincia di Cosenza: Castroregio e

Farneta, in Campania, provincia di Avellino, Greci. Questi

godettero, a differenza degli altri profughi, della protezione

del Sovrano di Spagna, di privilegi speciali, come quello di non

pagare dazi fiscali, di potersi stabilire nei villaggi albanesi

delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, come si evince da

una lettera — dispaccio dell’Imperatore Carlo V, inviata da

Genova l’8 aprile del 1533 al Viceré di Napoli, con la quale lo

stesso disponeva l’assegnazione di villaggi e terre “in Puglia o

in Calabria o altra parte di cotesto reame onde a noi sembra

possono vivere e mantenersi, con un appannaggio di settanta

ducati di moneta dalla nostra tesoreria all’anno”.

“L’inserimento sociale dei profughi consentì anche il

ripopolamento di terre abbandonate e, quindi, una nuova

espansione demografica, con la formazione di ambienti culturali

omogenei, ma incontrò, per lo più, la diffidenza e

l’incomprensione degli abitanti del luogo. I baroni feudali ed

ecclesiastici ne sfruttarono la miseria, inserendoli nei lavori

più umili, perché ritenuti “barbari e rozzi”, a causa dei loro

“riti magici”, dell’appartenenza alla chiesa ortodossa

d’Albania, separata da Roma, dopo lo scisma d’oriente del 1054.

Disperazione, miseria, ribellione e servitù accompagnarono le

famiglie di quanti coraggiosamente scelsero la terra straniera,

piuttosto che la sottomissione ai Turchi. Avevano lasciato ogni

cosa nella terra di origine, compreso il loro cuore, ma

portarono con loro un ricco patrimonio spirituale e culturale”

Dunque, un popolo, quello di cui parla lo scrittore Bisignano,

che, nonostante fosse fortemente avversato in terra straniera e

sopraffatto dalle comunità locali, in condizioni di estremo

bisogno e di forte sudditanza nei confronti dei feudatari, non

si arrese, non chinò il capo, non dimenticò la storia di popolo

martoriato, ma lottò, tenacemente, per sopravvivere, ma anche

per mantenere viva la propria identità, la fede e le tradizioni

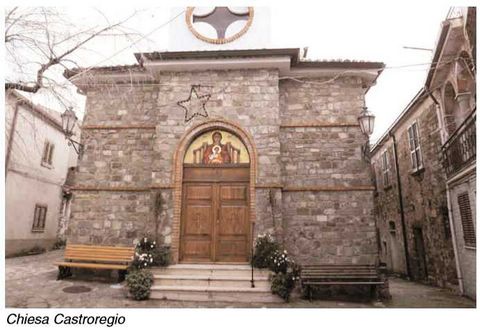

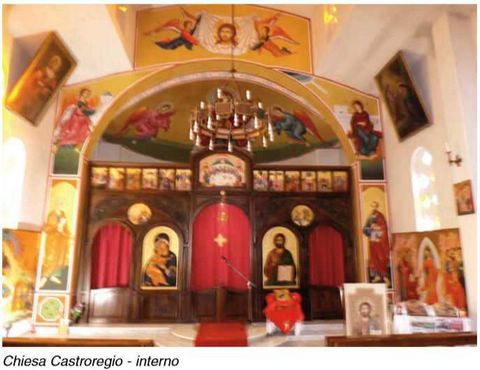

dei Padri. Fu così che sorsero intorno alla metà del 1500 nella

parte meridionale del regno di Napoli altre colonie albanesi.

Tra questi primi profughi vi furono gli antenati di Pietro

Camodeca, che si insediarono alle falde del monte Pollino e che,

dopo un villaggio di capanne provvisorie tra i boschi, fondarono

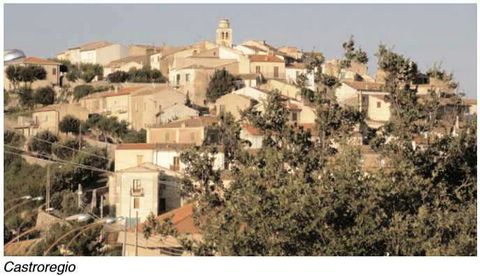

il paese di Castroregio (il nome deriva da quello di un castello

regio che sorgeva sulla sommità del monte). Circa la nascita e

l’insediamento di Castroregio sono state avanzate varie

versioni, rimandiamo ai vari autori che hanno illustrato la

storia. Sui contrafforti del monte Pollino in Calabria, come

“scrive Laviola”, sorse il primo casale dove presero momentanea

dimora i profughi venuti dalla Morea sul piano tra le querce di

Cerviola, fatto di capanne a paglia, chiamato Xorza, che

significa piccola città. A Castroregio, nel 1534, giunsero,

provenienti da Corone, le famiglie Di Lazzaro, Ierovante,

Camodeca, Pappadà ed altre, che si unirono alla “popolazione già

esistente” ……. Alcune famiglie, tra cui i Camodeca, come scrive

sempre Laviola, diedero una sistemazione urbanistica al

villaggio, che secondo alcune fonti, era già stato fondato. Con

la costruzione della chiesa il nuovo insediamento, chiamato poi

Castroregio, fu trasferito sulla sommità di una altura, e con la

costruzione delle prime case acquistò l’aspetto di un paese.

Come nido d’aquila si specchiava sull’alto Jonio, sul quale

avevano veleggiato le navi dei profughi provenienti dalla

opposta sponda dove sorgeva la patria di origine. Il paese sorge

tra il fiume Ferro ed il fiume Straface, su una sommità a quota

819 metri. Il panorama è incantevole, perché quivi è possibile

osservare il golfo di Taranto in tutta la sua magnificenza. Da

ricerche effettuate anche dal Prof. Laviola, è stato confermato

che la famiglia Camodeca è stata una famiglia di spicco nella

piccola comunità fin dal suo nascere; vi mantenne una

superiorità incontrastata e ne condizionò la vita religiosa,

politica ed amministrativa, un feudalesimo non legalizzato, ma

di fatto esistente. Ebbero in mano le redini che condizionarono

lo sviluppo del paese e la loro casa, dominante e attigua alla

chiesa, fu il centro del paese, dove risiedevano tutti i membri

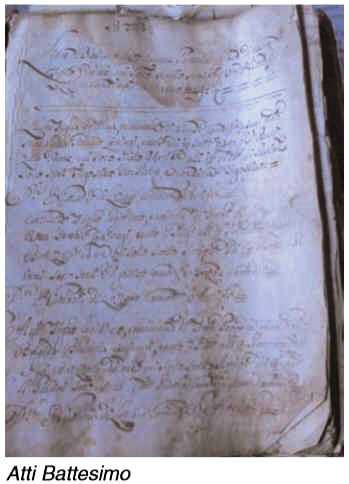

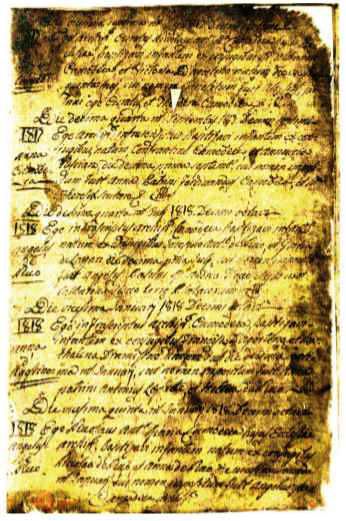

della famiglia. La famiglia Camodeca per il ruolo predominante

che ha esercitato nel piccolo paese ha conservato alcuni

registri di battesimo risalenti alla fine del 1500, ridotti, in

verità, un po’ male, forse a causa di un principio d’incendio,

ma salvati e sottratti definitivamente all’inclemenza del tempo

ed all’incuria degli uomini. Salvatore Camodeca, unico erede

maschio vivente della famiglia, senza prole, ha curato nei

limiti del possibile la conservazione della casa di Castroregio

disabitata ed ha limitato lo scempio che ladri e vandali hanno

compiuto nella casa di famiglia. Il fratello Francesco, altro

erede, appena dopo la laurea in medicina all’età di 25 anni morì

di polmonite. La nobile famiglia esercitò una figura di spicco

nel paese senza interruzioni fino agli albori del nuovo Regno

d’Italia, perché fu proprio un Camodeca il primo sindaco di

Castroregio, dopo la caduta dei Borboni.

” Vi erano state in precedenza altre emigrazioni di greci

albanesi, ma quella del 1535 fu senza dubbio la più consistente

emigrazione di un popolo, che aveva resistito per molti decenni

con tanto eroismo all’invasione dei Turchi, e che era costretto

a lasciare con tanta amarezza, per sempre, la terra natia,

privandosi delle cose più necessarie, approdando in lidi di

popoli stranieri, con idioma, usi, costumi differenti dai

propri, sorretto, soltanto dalla fede in Dio e dalla speranza di

trovare nelle nuove terre condizione di vita migliore . A tale

proposito il Papa Paolo II in una lettera indirizzata a Filippo

Duca di Borgogna – descriveva, con drammatici accenti, la

miserevole condizione dei profughi sbarcati in Italia. Molti di

questi albanesi si fermarono a Napoli, altri nell’isola di

Lipari, mentre, in gran parte, preferirono stabilirsi nei vari

paesi dell’Italia meridionale ed insulare, già popolati dai loro

connazionali nelle precedenti migrazioni. Un altro gruppo di

profughi, fondarono o ripopolarono in Lucania, in provincia di

Potenza, i paesi: Barile, Brindisi di Montagna Maschito,

Ginestra, S. Costantino Albanese, S. Paolo Albanese, Giorgio

Lucano o Mendullo; in provincia di Cosenza: Castroregio e

Farneta, in Campania, provincia di Avellino, Greci. Questi

godettero, a differenza degli altri profughi, della protezione

del Sovrano di Spagna, di privilegi speciali, come quello di non

pagare dazi fiscali, di potersi stabilire nei villaggi albanesi

delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, come si evince da

una lettera — dispaccio dell’Imperatore Carlo V, inviata da

Genova l’8 aprile del 1533 al Viceré di Napoli, con la quale lo

stesso disponeva l’assegnazione di villaggi e terre “in Puglia o

in Calabria o altra parte di cotesto reame onde a noi sembra

possono vivere e mantenersi, con un appannaggio di settanta

ducati di moneta dalla nostra tesoreria all’anno”.

“L’inserimento sociale dei profughi consentì anche il

ripopolamento di terre abbandonate e, quindi, una nuova

espansione demografica, con la formazione di ambienti culturali

omogenei, ma incontrò, per lo più, la diffidenza e

l’incomprensione degli abitanti del luogo. I baroni feudali ed

ecclesiastici ne sfruttarono la miseria, inserendoli nei lavori

più umili, perché ritenuti “barbari e rozzi”, a causa dei loro

“riti magici”, dell’appartenenza alla chiesa ortodossa

d’Albania, separata da Roma, dopo lo scisma d’oriente del 1054.

Disperazione, miseria, ribellione e servitù accompagnarono le

famiglie di quanti coraggiosamente scelsero la terra straniera,

piuttosto che la sottomissione ai Turchi. Avevano lasciato ogni

cosa nella terra di origine, compreso il loro cuore, ma

portarono con loro un ricco patrimonio spirituale e culturale”

Dunque, un popolo, quello di cui parla lo scrittore Bisignano,

che, nonostante fosse fortemente avversato in terra straniera e

sopraffatto dalle comunità locali, in condizioni di estremo

bisogno e di forte sudditanza nei confronti dei feudatari, non

si arrese, non chinò il capo, non dimenticò la storia di popolo

martoriato, ma lottò, tenacemente, per sopravvivere, ma anche

per mantenere viva la propria identità, la fede e le tradizioni

dei Padri. Fu così che sorsero intorno alla metà del 1500 nella

parte meridionale del regno di Napoli altre colonie albanesi.

Tra questi primi profughi vi furono gli antenati di Pietro

Camodeca, che si insediarono alle falde del monte Pollino e che,

dopo un villaggio di capanne provvisorie tra i boschi, fondarono

il paese di Castroregio (il nome deriva da quello di un castello

regio che sorgeva sulla sommità del monte). Circa la nascita e

l’insediamento di Castroregio sono state avanzate varie

versioni, rimandiamo ai vari autori che hanno illustrato la

storia. Sui contrafforti del monte Pollino in Calabria, come

“scrive Laviola”, sorse il primo casale dove presero momentanea

dimora i profughi venuti dalla Morea sul piano tra le querce di

Cerviola, fatto di capanne a paglia, chiamato Xorza, che

significa piccola città. A Castroregio, nel 1534, giunsero,

provenienti da Corone, le famiglie Di Lazzaro, Ierovante,

Camodeca, Pappadà ed altre, che si unirono alla “popolazione già

esistente” ……. Alcune famiglie, tra cui i Camodeca, come scrive

sempre Laviola, diedero una sistemazione urbanistica al

villaggio, che secondo alcune fonti, era già stato fondato. Con

la costruzione della chiesa il nuovo insediamento, chiamato poi

Castroregio, fu trasferito sulla sommità di una altura, e con la

costruzione delle prime case acquistò l’aspetto di un paese.

Come nido d’aquila si specchiava sull’alto Jonio, sul quale

avevano veleggiato le navi dei profughi provenienti dalla

opposta sponda dove sorgeva la patria di origine. Il paese sorge

tra il fiume Ferro ed il fiume Straface, su una sommità a quota

819 metri. Il panorama è incantevole, perché quivi è possibile

osservare il golfo di Taranto in tutta la sua magnificenza. Da

ricerche effettuate anche dal Prof. Laviola, è stato confermato

che la famiglia Camodeca è stata una famiglia di spicco nella

piccola comunità fin dal suo nascere; vi mantenne una

superiorità incontrastata e ne condizionò la vita religiosa,

politica ed amministrativa, un feudalesimo non legalizzato, ma

di fatto esistente. Ebbero in mano le redini che condizionarono

lo sviluppo del paese e la loro casa, dominante e attigua alla

chiesa, fu il centro del paese, dove risiedevano tutti i membri

della famiglia. La famiglia Camodeca per il ruolo predominante

che ha esercitato nel piccolo paese ha conservato alcuni

registri di battesimo risalenti alla fine del 1500, ridotti, in

verità, un po’ male, forse a causa di un principio d’incendio,

ma salvati e sottratti definitivamente all’inclemenza del tempo

ed all’incuria degli uomini. Salvatore Camodeca, unico erede

maschio vivente della famiglia, senza prole, ha curato nei

limiti del possibile la conservazione della casa di Castroregio

disabitata ed ha limitato lo scempio che ladri e vandali hanno

compiuto nella casa di famiglia. Il fratello Francesco, altro

erede, appena dopo la laurea in medicina all’età di 25 anni morì

di polmonite. La nobile famiglia esercitò una figura di spicco

nel paese senza interruzioni fino agli albori del nuovo Regno

d’Italia, perché fu proprio un Camodeca il primo sindaco di

Castroregio, dopo la caduta dei Borboni.

Infatti, il decreto di nomina é del 22 settembre 1861, si legge:

<< Una tale scelta non è come altra volta l’effetto della

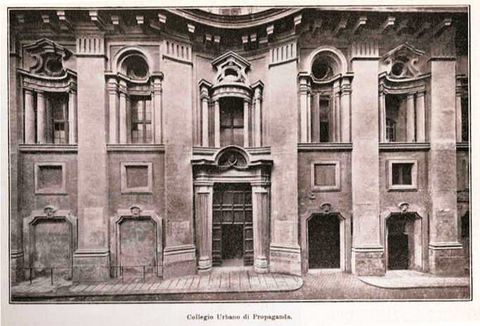

isolata fiducia del Governo, ma sibbene di quella fiducia che,

partendo dalla pubblica opinione, e per mezzo di voti, determina

il governo attuale a valutare i pregi dello Individuo, e

chiamarlo alla carica, facendosi sacrifici degli interessi dj

Famiglia, per applicarsi temporaneamente al vantaggio pubblico e

corrispondere all’aspettazione dei cittadini, dando opera ad

energica, patriottica ed onesta amministrazione ». Sacrificare

gli interessi di famiglia per il vantaggio pubblico era, come é

scritto a chiare lettere, il primo compito dell’uomo politico di

allora Salvatore Camodeca, che aveva sofferto il carcere, perché

in una perquisizione, eseguita nella sua casa, era stata trovata

una copia dello Statuto della Giovine Italia. Questa era la

stirpe, questo il paese e questa la famiglia di Pietro Camodeca

de’Coronei.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B) INFANZIA, PRIMI

STUDI E ORDINAZIONE SACERDOTALE

Pietro Camodeca nasce l’11

Ottobre 1847 da Francesco Camodeca e Rosina Basile, in un

periodo turbolento in quanto si stava realizzando l’unità

d’Italia. Frequentò le scuole elementari nel suo paese ed in

seguito continuò gli studi nel Collegio italo-greco di San

Adriano in San Demetrio Corone, nel quale dimorerà per sei anni

consecutivi in qualità di alunno interno. Il Collegio di S.

Demetrio giocò un ruolo di primaria importanza nella vita

sociale e politica delle colonie albanesi di Calabria e di

Basilicata. Dopo il 1860, proprio nel periodo in cui Pietro

Camodeca fu alunno del Collegio, erano tornati i vecchi

professori con a capo il Marchianò, colui il quale nel 1848,

chiuso il Collegio, era corso con tutti gli alunni a combattere

a Campotenese. Nel 1860 Garibaldi attraversando la Calabria sale

verso Napoli e le sue schiere si ingrossano anche con il

contributo degli italo albanesi, i quali ebbero per lui una

stima e una adorazione sincera e profonda confinante con

l’idolatria, perché riconoscevano in lui le virtù che erano

state possedute in sommo grado dal loro eroe Scanderbeg. Nel

Collegio Italo greco di San Demetrio egli apprese a meraviglia

il latino ed il greco. Gli alunni gareggiavano a scuola, due

volte la settimana, oltre che con le lezioni giornaliere, a ben

comporre in prosa e versi ed i più distinti erano fatto segno

all’attenzione di tutto il convitto, mediante pubbliche lodi e

con particolare trattamento a pranzo e a cena. Pietro Camodeca

rivelò subito il suo ingegno vivace e si affermò come uno degli

alunni più preparati. Sveglio ed attivo, studiò con serietà e

gettò le basi solide di quella preparazione umanistica che lo

accompagnò per tutta la vita, ponendolo sempre su un piano di

prestigio. Le sue simpatie erano per la lingua greca, che gli

divenne molto familiare. Nell’anno scolastico 1865-66 riportò il

premio della medaglia d’onore per essersi distinto negli esami

finali. Dopo sei anni di permanenza, Pietro Camodeca, deciso a

seguire gli studi teologici e intraprendere la carriera

ecclesiastica, dovette cambiare sede, perché, dal1864, la scuola

di San Demetrio era stata costituita in Ginnasio-Liceo,

assoggettata conseguentemente alle leggi dello Stato ed erano

stati soppressi gli studi del ramo ecclesiastico. Egli lasciò,

pertanto, il collegio, e la sua <<montagnola folta di querciuoli

che con la sottostante luminosa vallata aveva acceso il suo

estro poetico>>, prese congedo dagli amici numerosi e dalle

famiglie, che tante volte lo avevano avuto ospite, e si trasferì

nel Seminario di Tursi, sede della diocesi a cui apparteneva la

natia Castroregio. Tursi era un piccolo centro nel cuore della

Basilicata e dal 1500 sede dell’antica diocesi di Anglona, di

cui rimane in piedi solo la cattedrale del secolo XI, alta su un

colle sovrastante la pianura di Policoro, l’antica Eraclea della

Magna Grecia.

.

A Tursi fu costretto a

trasferirsi per intraprendere gli studi di teologia; comincia

una nuova vita per lui: diversi gli studi, diversi i professori,

diverso il rito nelle funzioni della chiesa, diverso perfino il

linguaggio dei suoi colleghi. Appena ventenne, il Camodeca era

già padrone della lingua greca e di quella latina; non ci

meraviglia, il fatto che, essendo ancora seminarista, il vescovo

Acciardi, conosciutolo ed apprezzatolo, gli affidò l’incarico

dell’insegnamento del greco, che accettò con entusiasmo,

iniziando cosi una delle attività giovanili a lui più care:

l’insegnamento. I suoi discepoli, che poi erano quasi suoi

coetanei, lo stimavano perché riconoscevano in lui la

superiorità che gli derivava dalla preparazione e dalla

formazione. Nell’insegnamento egli portò il fervore del neofita,

l’erudizione dello studioso e la dirittura del sacerdote, fermo

nelle sue credenze, egli, che era diventato prete non per

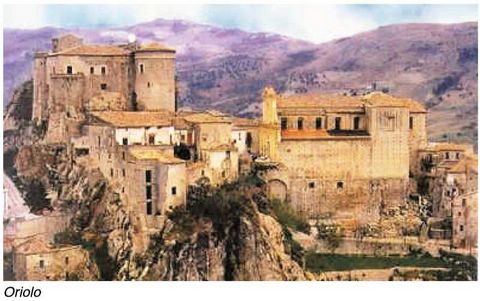

calcolo. Nell’anno scolastico 1868-69 venne nominato insegnante

di latino e greco nell’Istituto Petta di Oriolo Calabro, un

paese che rappresentava, in quell’epoca, un centro di studi in

cui confluivano i giovinetti delle famiglie abbienti della zona.

Nel 1870-71 tornò

all’insegnamento nel Seminario di Tursi e, nello stesso tempo,

portò a compimento i suoi studi teologici. Non possedendo, però,

l’età prescritta per essere ordinato sacerdote chiese la

dispensa al Sommo Pontefice, accordata il 7 marzo del 1871, ed

il Camodeca venne ordinato Sacerdote dal Vescovo Acciardi il 25

marzo dello stesso anno, Domenica delle Palme. In precedenza,

dallo stesso Pontefice Pio IX — referente il Segretario della S.

Congregazione di Propaganda Fide per gli Affari del Rito

Orientale — era stata data al Vescovo di Anglona e Tursi<< la

facoltà di conferire al chierico Pietro Camodeca gli ordini

minori e maggiori nel rito latino continuando, pero, lo stesso a

rimanere nel proprio rito greco » . Nell’anno scolastico 1873-74

viene chiamato ad insegnare storia e geografia nell’Istituto

Cirino di Napoli, per passare, l’anno successivo, a Viggiano,

professore di lingua latina e greca nel Collegio Silvio Pellico.

Appena giovinetto Camodeca con una precoce vena poetica a

ricordo dell’avvenimento, l’allontanamento da Corone, scrisse

una mirabile rapsodia pervasa da un’amarezza cocente. C’era in

essa lo strazio della partenza coatta e la nostalgia dei boschi,

delle terre e delle case di Corone. Un canto di sofferta

tristezza in cui si intrecciavano sentimenti di odio e di

disprezzo verso i Turchi.

“Le nostre

possessioni ed i nostri beni

noi li abbiamo lasciati in Corone;

ma abbiamo Cristo con noi!

O bella Morea!

Accorati e con gli occhi velati dal pianto

noi ti compiangiamo, o Albania! .......... …….

abbiamo Cristo con noi!

[…]

….. abbiamo la Santa Vergine Maria con noi!

O bella nostra Morea

…. ma abbiamo il Papa con noi! ,

O Morea;

O Albania! Addio….” |

|

|

|

Giuseppe Garibaldi |

|

|

|

|

C) INSEGNAMENTO E

PRIME PUBBLICAZIONI

Nel Convitto Municipale di

Viggiano, dove era stato nominato vicerettore e direttore

spirituale, insegnò latino e greco. Nel grosso centro lucano,

dove fioriva un circolo di tendenze spiccatamente anticlericali,

Camodeca condusse numerose schermaglie e diatribe e rivelò la

sua indole di vivace polemista. Laviola, nel suo volume, ha

avuto la possibilità e l’occasione di riportare suoi scritti ed

appunti non sempre pubblicati; il suo lavoro è stato quello di

portare alla luce almeno le pagine inedite più significative e

tale impostazione giustifica, pertanto, le frequenti e numerose

citazioni.

La pubblicazione del

sonetto

<< Le tasse e le

consorterie in Italia »,

che riportiamo, causò la sua prima polemica.

<< Oh cara Italia, per giardini e ville

e per bellezze d’arte impareggiata:

vedi che in faccia al mondo t’han macchiata

turpi consorterie e camerille.

<< Di che ti vanti omai se cento e mille

ingrassano il tuo seno ed angariata

é la plebe che langue disprezzata,

_ e crescon di discordie le faville?

<< Mira una volta e piangi... in la sentina

é prostrata e languente e negli affanni

la gente robustissima latina!

<< Un giorno, sette... ed or molti tiranni

ti sbranano dai monti alla marina:

come ti sei ridotta in quindici anni!

Un anonimo sonetto di

risposta, sostenne di aver parlato male di Garibaldi, del quale

si esaltava il nuovo corso impresso all’Italia, ignorando,

l’anonimo, che il Camodeca non era un prete borbonico ed aveva,

anzi, al suo attivo una tradizione familiare di indiscusso

patriottismo. Pietro Camodeca ribatté e giustificò il contenuto

del suo sonetto, non risparmiando le sue frecciate all’anonimo.

Così rispose: << Tu non hai capito neanche per ombra il mio

sonetto. Io non parlavo di tasse e balzelli [….] Ma degli abusi

della camorra[…] - le tasse si devono pagare, esse sono la vita-

ma di tasse giuste; di camorra nella riscossione, mai! Senza

questa selva di impiegati, senza questa setta invereconda che ha

portato la miseria nelle famiglie e ritardato per scoraggiamento

le arti e le industrie in Italia, e con una (non parecchie

centinaia) buona, chiara e positiva legge di riscossione>>. <<

Smettete l’abito altiero dello aristocratico, scendete giù nel

basso ceto, procurate di convivere ed immedesimarvi un tantino

con questo……e vedrete come è amara e stentata la vita …..e

vedrete se la gente latina…..non è prostata nella sentina >>>

(sono parole che si adattano alla situazione attuale

dell’Italia, n.d.a.) La polemica non si esaurì e nuova esca al

fuoco fu gettata dal canonico Francesco Paolo Caputi, su un

periodico di Marsico Nuovo, << Il maestro elementare» n. 14 e 15

- 1875 >>, che sebbene l’abbiamo cercato nei vari archivi non

siamo stati in grado di reperirlo. Il Camodeca era giovane,

esuberante e non a corto di argomenti; perciò affrontò il nuovo

avversario con veemenza, determinazione ed argomenti

appropriati. Gli scritti originali, riportati da Laviola, nella

sua pubblicazione e che sono andati definitivamente perduti,

dimostrano, anche, che il carattere di Don Pietro non era dei

più dolci e che la sua penna non venne intinta nel miele. Egli

si faceva trascinare dall’impeto, era un combattente di razza,

difficilmente riusciva a frenare le irruenze e a dominare le

passioni. Forse ciò, in avvenire, creò situazioni tese e

rappresentò uno dei lati negativi del suo ministero sacerdotale,

ostacolando ascese che per tanti altri requisiti, egli avrebbe

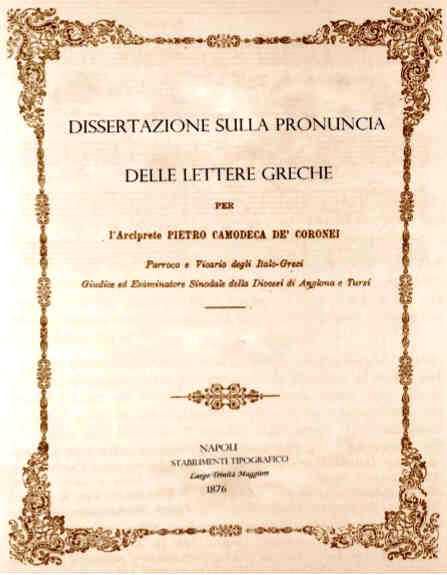

meritato. Nel 1876 vide la luce in Napoli un volumetto dal

titolo “Dissertazione sulla pronunzia delle lettere greche “; la

prima pubblicazione di un certo impegno del “Mons. Pietro

Camodeca sacerdote di rito greco” come egli volle qualificarsi.

L’operetta sarebbe dovuta servire di prefazione ad un manuale di

grammatica greca, almeno secondo quanto asseriva l’autore

nell’avvertimento iniziale e nella prima pagina. <<Incoraggiato

da parecchi buoni amici, e da non pochi direttori di istituto, a

raccogliere qua e là tutto quello che finora i grammatici

scrissero di buono in fatto di lingua greca, e quindi a fare un

acconcio e succinto manuale, utilissimo per le scuole

secondarie, non potemmo resistere alle loro amorevoli insistenze

e ci accingemmo all’opera comunque malagevole e scabra ». << Ci

parve pero troppo sconveniente incominciare così di botto la

grammatica, senza esordire un pochino e chiarire con una breve

ed accurata critica, un punto di storia linguistica: la

pronunzia dell’alfabeto greco ».

L’autore si proponeva di dimostrare che “le lettere

dell’alfabeto greco si pronunziarono dai piu vetusti scrittori

di quella nazione, quali si pronunziano adesso in tutta la

Grecia e nelle sue colonie”. Scrive Laviola: ”Nell’operetta egli

accenna ad un suo scritto inedito dal titolo << Paleologia »,

che noi non abbiamo trovato tra le sue carte”.

Sappiamo, però, che in esso, egli cercò di dimostrare che

l’idioma albanese é l’elemento pelasgo restato in Grecia dopo

l’ultima emigrazione di questa gente, e che Erodoto nel libro I,

57, Tucidide nel libro IV, 109 e Platone nel Cratilo, chiamano

lingua pelasga” . I tranquilli soggiorni nei convitti, dove

prestò la sua opera, lo indussero a intensi studi filologici, un

siffatto genere di studi che, tra l’altro, rappresentava anche

la ricerca di un sussidio didattico. Diligenza encomiabile,

questa che era prerogativa di coloro i quali nell’insegnamento

portavano salda preparazione e calda passione, in una parola di

coloro che profondamente e sinceramente sentivano la vocazione e

il tormento del magistero. Numerosi sono gli appunti che egli

scrisse sugli argomenti che sarebbero stati trattati nelle sue

lezioni: appunti sul 1° libro dell’Iliade, su Socrate e ancora

osservazioni, etimologie e differenze notate studiando diversi

autori greci . La lingua greca, come si può facilmente notare,

rappresentò un polo di attrazione per il Camodeca; egli ne

divenne padrone e riuscì a coglierne tutte le sfumature. Mons.

Pietro fu un umanista per il quale la Grecia e Roma erano le

patrie ideali, in cui l’anima sua trovava appagamento e quiete e

intensamente ne godeva. Tra gli scrittori latini le sue

preferenze andarono al poeta Orazio. Molte lodi vennero

all’autore additato come un benemerito della diffusione della

cultura greca. Particolare interesse e valore rivestì la lettera

che Gerolamo De Rada gli scrisse a proposito di tale

pubblicazione; essa ci dimostrò, tra l’altro, che le relazioni

tra i due erano già in atto nel 1876. L’attività poetica

rappresentò un aspetto della personalità di Pietro Camodeca,

ingegno versatile e multiforme, il lato meno appariscente,

quello che egli con una certa ritrosia non volle scoprire, preso

com’era da studi severi e tutto assorbito dalla realizzazione di

alcune iniziative che avrebbero avuto risonanza larghissima tra

le popolazioni di origine albanese dell’Italia meridionale. Fu

quella poetica un’attività preminentemente giovanile: versi di

un collegiale, che rimasero inediti. Il manoscritto, che anche

nel titolo << L’Olimpo>> di Pietro Camodeca denotò il giovanile

entusiasmo e la mentalità scolastica dell’autore, recava la data

del 1868. I versi furono scritti durante la sua permanenza nel

Collegio di San Demetrio e nel Seminario di Tursi. I sonetti,

che tali furono quasi tutti i componimenti, rappresentarono, più

che altro, delle esercitazioni accademiche. La raccolta portava

sul frontespizio due versi di un poeta locale, ricordato nella

nostra letteratura per una sua “onda di meridionale e canora

eloquenza”. Nicola Sole, che, nato nella vicina Senise nel 1821,

aveva studiato nello stesso Seminario di Tursi ed era morto da

pochi anni. «..... Non é misera valle la terra a lui ch’oltre la

tomba ha fede ». I sonetti furono composti in particolari

circostanze, scritti di getto nell’impeto improvviso di un

sentimento o di un’impressione, come quello « A Serafina

Bellusci per la morte del figlio sacerdote »: « Deh cessa, o

Madre, alfin in tanto duolo di trarre i giorni avvolti in nero

ammanto, non volermi turbare il bel consuolo che godo lieto in

Ciel tra il riso e il canto.» Troviamo tra le carte, scrive

sempre LAVIOLA, qualche sonetto che sembra indulgere ad una

certa trivialità di linguaggio, testimonianza di un ambiente

infuocato di invidie e di gelosie, che, nel piccolo centro

montano, si risolvevano, o meglio, degeneravano in una lotta

sorda e senza esclusione di colpi Riportiamo la prima strofa di

un suo sonetto.

«Tu un prete sei

della più bassa lega,

ch’ogni giorno Gesù meni al bargello:

tu della Chiesa hai fatto una bottega,

e di tua casa un lurido bordello! »

Camodeca non permetteva

che gli si pestassero i piedi ed aveva sempre pronto il suo

scudiscio, quando le calunnie assumevano la forma del

cannibalismo morale. Assente fu la poesia di argomento amoroso.

Il Camodeca, al quale, d’altra parte, come sacerdote di rito

greco, era concessa la facoltà di contrarre matrimonio, non

restò certamente insensibile al fascino delle donne della sua

terra, ma nessuna traccia é rimasta tra i suoi scritti.Tra le

memorie di Donna Giuseppina, sua diretta nipote, aleggia il

ricordo che tante lotte che zio monsignore dovette sostenere

erano rivolte alle calunnie che venivano a lui rivolte perché

era molto sensibile all’avvenenza femminile. Il suo aspetto

mastodontico, i lineamenti fini, la barba lunga procuravano

tanti desideri a molte donne del tempo. Crediamo opportuno, a

questo punto, menzionare un’altra attività, connessa con quella

poetica ed alla quale il Camodeca si dedicò con passione e con

lusinghieri risultati: quella del traduttore. Tra le leggende

albanesi la più suggestiva è, senz’altro, quella di Costantino e

Iurindina; portò a termine solo la traduzione non letterale

della leggenda ed egli stesso sul frontespizio scrisse « La

leggenda di Iurindina» in forma lirica parafrasata. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D) PRIMI INCARICHI

RELIGIOSI E PROGETTO DELL’EPARCHIA

Dopo il suo insegnamento

in alcuni convitti e collegi sparsi nelle regioni limitrofe

(della Campania, della Basilicata e della Calabria) si aprì per

Camodeca un altro mondo, nel quale le polemiche non erano solo

cartacee ( come quelle con il canonico Caputi e i notabili di

Viggiano), ma assumevano toni di violenza e sconfinavano nella

diffamazione. Nei piccoli centri la lotta delle idee era un

pretesto, molte volte, per celare propositi di predominio

nell’ambiente locale. Nel 1879 Don Pietro, trentenne,

esuberante, in possesso di una salda cultura umanistica, ritorna

al suo paese Castroregio, dove nuove esperienze lo attendono,

quando viene nominato parroco di Santa Maria ad Nives . I reduci

dalle guerre ed i protagonisti dei vari moti erano pervasi da

spirito anticlericale e il loro atteggiamento nei confronti del

Pontefice, del Clero e della Chiesa era tenacemente ostile ed il

Papa era ritenuto nemico dell’Unità d’Italia. Nei piccoli centri

bersaglio era il prete e la lotta si accendeva e si acuiva in

rapporto alla sua statura morale. Alcuni sacerdoti soccombevano,

perché gli avversari avevano in mano il potere ed appartenevano,

quasi sempre, a famiglie ricche ed influenti. In molti di questi

sacerdoti si era creato un complesso di inferiorità e, qualche

volta, si alleavano con i potenti, tra i quali si erano inseriti

anche elementi dal passato non sempre chiaro. Il Camodeca, che

possedeva purità di intenti e di ideali, non poteva tollerare

certe situazioni e, levando alta la voce, sferzava i mercanti

della patria e i piccoli milites gloriosi della politica locale.

Don Pietro, per formazione spirituale, per carattere e per

censo, non si piegava e portava nella lotta coraggio e fierezza.

Anche contro di lui fu ingaggiata una lotta sorda e spietata,

sollevata contro la sua persona da uomini che, inizialmente,

forse in buona fede, si tramutarono, poi, in denigratori

violenti e senza scrupoli. Lotte siffatte assumevano forme più

bellicose proprio nei piccoli comuni, anzi erano in rapporto

inverso al numero degli abitanti. Bisognava averle vissute

alcune situazioni che si creavano nei centri con scarsa

popolazione e isolati dal resto del mondo, per potersi fare

un’idea di quanto deleterie fossero le passioni e con quanto

odio e livore si guardavano persone che abitavano a pochi passi

da sempre e che si incontravano tutti i giorni e tutte le ore,

perché una sola era la strada del paese. Egli non era un uomo

comune, non era il modesto prete del paese dagli umili natali;

aveva tutta una formazione, nella quale la componente umanistica

e teologica tenevano il primo posto. Accettò la lotta, non

avendo potuta evitarla, e sopportò le amarezze che essa gli

procurò; all’assalto rispose con armi pari, non ritenendosi

inferiore a nessuno dei suoi avversari e convinto che la sua

fosse la causa giusta. In qualche occasione trascese,

dimenticando la sua posizione di sacerdote, forse per difendere

quello che rappresentava il prestigio di una famiglia, che

riconosceva in lui il proprio capo. La sua nomina a parroco col

titolo di Arciprete della Chiesa di Santa Maria della Neve non

fu, certamente, accolta con piacere dai nemici della sua

famiglia. Questo prete ferrigno, ricco, dalle focosità e dalle

impennate drastiche della gente della sua razza, faceva ombra:

rappresentava un po’un ostacolo alle mire di molti. La nomina ad

arciprete certamente dette un grande impulso alle opere

parrocchiali e la giovane età del novello sacerdote riuscì a

restituire lustro alle funzioni del tempio e assistenza

spirituale ai fedeli. Le opere eseguite nel lungo periodo del

suo mandato per rendere più accogliente e più bella la Chiesa

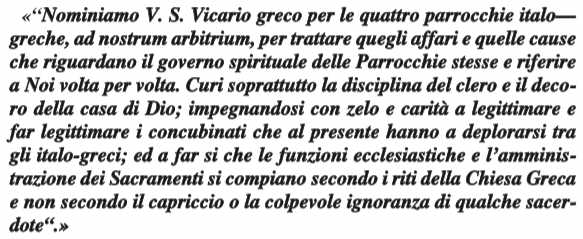

furono tante. I rapporti degli italo-albanesi con il clero

latino avevano raggiunto limiti non più superabili e la

situazione di disagio in cui versavano le comunità albanesi di

rito greco non sfuggì al Camodeca, il quale era stato costretto

a farne quotidiana esperienza nell’assolvimento della sua

attività di sacerdote e di parroco. La politica di favore,

adottata in un primo momento nei riguardi dei profughi, aveva

subito, con l’andar del tempo, un cambiamento in senso inverso,

per diversi motivi: alcuni, di ordine pubblico, imputabili agli

stessi albanesi, altri, di ordine religioso, imputabili, invece,

alle autorità ecclesiastiche diocesane. Il progetto avanzato dal

Camodeca, cioè di farsi propugnatore di una diocesi autonoma

(eparchia), rappresentò un’esigenza sentita e reale. I rapporti

degli italo-albanesi, dunque, con il clero latino si

trascinavano, ormai da tempo, in un clima di diffidenza latente,

ma continua; era stata, in ogni tempo, da parte degli ordinari

diocesani un’azione di lenta erosione e di sottile distruzione

del rito: né erano mancate, a seconda dei casi e delle

circostanze, le lusinghe e le minacce. Molti nuclei albanesi non

avevano saputo opporsi e avevano dovuto abbandonare il rito

tradizionale per cambiarlo con quello latino, quello del proprio

vescovo. Esempi di questi cambiamenti vi furono anche nelle

decisioni di alcuni Sinodi. (Nel terzo Sinodo di Cassano,

apertosi il 17 novembre 1591; lo stesso divieto viene ribadito

dal Sinodo del 1623 e nel Sinodo dell’aprile del 1651.) Nessuna

meraviglia, dunque, se alcuni scrittori parlano di un popolo

albanese ribelle che non riusciva ad amalgamarsi con la

popolazione indigena. La pressione fu tenace, continua e

costante e voci di protesta si levarono e giunsero fino a Roma,

tanto che il Pontefice Paolo III si rivolse ai quattro vescovi

latini di Cosenza, Bisignano, Rossano e Anglona e Tursi, facendo

loro presente che avrebbe provveduto a sanzioni severe se

avessero continuato a dare molestia al clero albanese per la

pratica delle loro speciali liturgie. Tale esigenza era

maggiormente avvertita proprio nella seconda metà dell’ottocento

e già sappiamo che lo stesso Camodeca aveva dovuto chiedere alla

Sacra Congregazione il permesso di ricevere la ordinazione

sacerdotale da un vescovo latino, Mons. Acciardi. Il disegno

della creazione di una diocesi autonoma occupava la mente di

Pietro Camodeca ed a lui andava il merito di averlo espresso e

reso di pubblico dominio. Purtroppo i tempi non erano maturi ed

egli chiuse gli occhi alla vigilia della realizzazione del

progetto per il quale tante battaglie aveva combattuto. I

vescovi ed i parroci latini, calpestando le Bolle papali, li

tormentavano incessantemente per la loro religione greca.

« La Bolla di Leone

X del 18 maggio 1521 così si esprimeva: « Tamen Ordinarii

locorum latini, ubi in praesenti Graeci morantur, quotidie

molestant, perturbant, et inquietant ». « Questo dualismo di

greci e latini fu mal tollerato dai vescovi diocesani, i quali,

approfittando dei tempi e delle circostanze, commisero non lievi

usurpazioni ai nostri privilegi, alle nostre usanze ed ai nostri

riti, fino a latinizzare la maggior parte dei nostri paesi ».

Tutto preso da questo

grandioso disegno, Camodeca si rivolse, nel novembre del 1886, a

tutti i confratelli di rito greco e li incitò a collaborare e

sentire tutta l’importanza e la portata dell’avvenimento. Nel

gennaio dell’anno successivo inviò una lettera circolare ai

vescovi di Anglona e Tursi, di Cassano Ionio, di Rossano e delle

diocesi riunite di San Marco e Bisignano. Le sue idee erano

chiare: egli andava diritto allo scopo e sapeva che la meta

doveva essere raggiunta; la sede del nuovo vescovo sarebbe stata

Spezzano, che era stata costretta ad abbandonare il rito greco

fin dal 1568 e che avrebbe potuto riprenderlo con il seducente

ed ambizioso miraggio di essere scelta come capoluogo della

nascente diocesi. Quale atteggiamento assunsero i vescovi

interpellati? Il problema delicatissimo investiva interessi di

vario genere e di varia natura. Era umano che nessuno volesse

volontariamente favorire smembramenti e riduzioni nella propria

giurisdizione e per uno spirito di conservazione ogni cedimento

sarebbe stato ritenuto quasi un sintomo di debolezza. La parola

chiarificatrice sarebbe dovuta venire anche dall’alto, da Roma,

ma i vescovi interpellati non furono entusiasti della proposta

del Camodeca. Il solo vescovo di Anglona e Tursi, mons. Rocco

Leonasi, nella cui giurisdizione cadeva Castroregio e quindi il

Camodeca (e ciò dimostra la stima in cui egli era tenuto),

rispose con una lettera nella quale esplicitamente si diceva

subordinato alle disposizioni della Santa Madre Chiesa. Mons.

Antonio Pistocchi, vescovo di Cassano e nativo di Cerchiara,

inviò in risposta una lettera garbata nella quale, tuttavia, non

ravvisava un’esplicita accettazione della proposta. Gli altri

vescovi non tolleravano la diminuzioni delle loro parrocchie.

L’eco di tale progetto fu vasta ed è doveroso riportare da un

raro volumetto, edito a Bologna il 1887, una pagina, che è

dedicata al nostro Don Pietro e, nello stesso tempo, è una

conferma dell’interesse che egli aveva saputo polarizzare

attorno al suo disegno ed alla sua persona. In occasione del

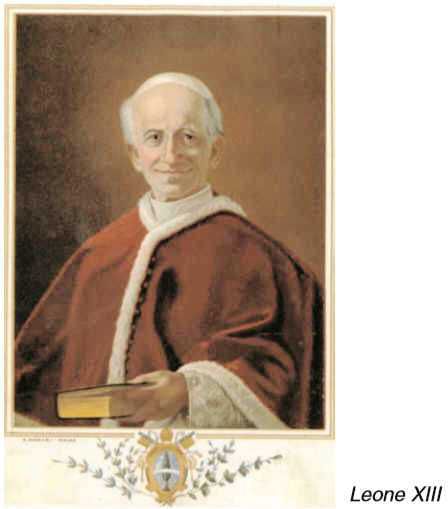

Giubileo sacerdotale del Sommo Pontefice Leone XIII, Pietro

Camodeca ebbe l’onore di umiliare a Sua Santità un indirizzo,

unitamente a parecchie migliaia di firme di italo-albanesi, per

felicitarsi con lui del lieto avvenimento e per reclamare la

autonomia ecclesiastica con la creazione di una diocesi con a

capo un vescovo indigeno di rito greco. Si tenne in Chiaromonte,

nel 1888, in provincia di Potenza, una memorabile accademia in

onore di Leone XIII, alla quale con il vescovo ed il clero

parteciparono i notabili della diocesi di Anglona e Tursi. Il

Camodeca vi rappresentò tutti gli italo-albanesi ed in quella

occasione prese la parola e fu il suo dire un vero trionfo. « E’

necessario, scrive l’autore del volumetto, il canonico Daniele

Virgallita di Terranova di Pollino, dire qualche cosa di questo

parroco; giacché col suo discorso seppe infondere tanto affetto

nel pubblico per la sede di Pietro, e per le condizioni del

clero albanese sulle spiagge dell’Ionio, che nessuno potrà

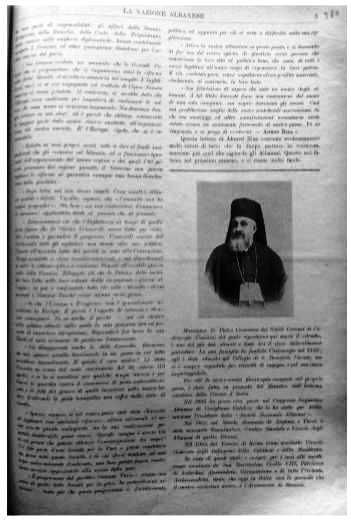

dimenticare per tutta la vita! Il parroco ha nome Pietro

Camodeca dei Coronei ed è sulla quarantina. Studiò nel Collegio

di San Demetrio, ma compì gli studi ecclesiastici nel Seminario

di Tursi, e dal vescovo di Anglona e Tursi si ebbe con dispensa

pontificia l’ordinazione, mancando allora il vescovo pel rito

italo-greco. Educato tra i latini, mantenne con essi affettuose

relazioni, e ne fu contraccambiato egualmente; di qui a che

nella solenne circostanza dell’accademia non volle, o meglio non

poté fare a meno, per l’affetto onde è legato ai latini di

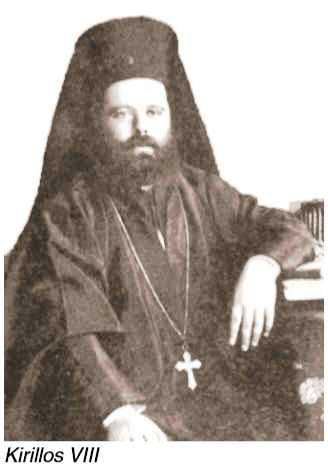

trovarsi in mezzo a loro e prendere parte alla gioia. Alto, di

bello aspetto, occhio vivace, lunga la barba, scendevagli al

petto …… eloquente, inneggiò a Leone XIII nell’idioma greco,

leggendone anche la traduzione in lingua italiana e poscia si fè

a leggere un discorso sublime per la semplicità e nobiltà del

concetto.»

Il discorso del simpatico oratore fu applaudito poiché egli con

la sua parola facile ed eloquente conquistò l’animo degli

ascoltanti, muovendoli tutti in favore della sua causa,

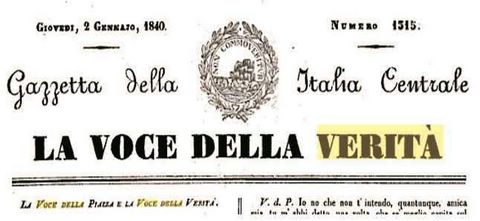

patrocinata con amore e zelo indicibile . La stampa, e non solo

quella cattolica, non poté ignorare una proposta di così grande

portata e si espresse, infatti, favorevolmente al progetto del

Camodeca, il quale raccolse e pubblicò, nel volumetto ricordato

prima, gli scritti che riguardavano tale sua iniziativa.

Scrissero parole di assenso “La Libertà cattolica “ di Napoli

del 3 agosto 1887, la «Voce della Verità » dello stesso giorno e

il « Fiamuri » del De Rada.

Noi non sappiamo se nel

1919, quando il Papa Benedetto XV istituì la Diocesi autonoma di

Lungro, qualcuno abbia ricordato colui che quarant’anni prima

aveva posto il problema e che solo da pochi mesi, stanco ma non

domo, per le mille lotte sostenute, riposava nel piccolo

cimitero della natia Castroregio.

|

|

|

Campanile di Castroregio |

|

|

|

|

|

|

E) INTERESSI

CULTURALI E RAPPORTI CON IL MONDO ITALO-ALBANESE

Camodeca svolse in campi

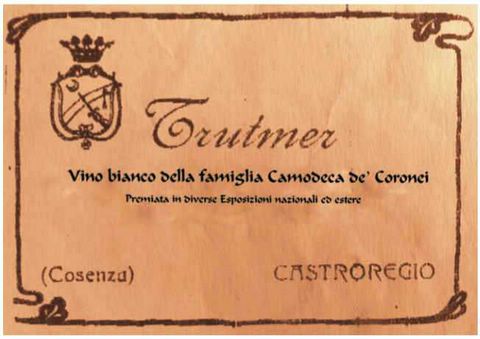

diversi numerose attività: passò senza difficoltà dalla

dissertazione sulla pronunzia delle parole greche, alla

realizzazione di un vino, per il quale aveva coniato un nome

significativo e pubblicitario insieme “ Trut mer”:

“

Che piglia il cervello! “ , «Che dà alla testa ». Ma di queste e

altre sue occupazioni di natura pratica egli nel suo paese, ed

in quelli limitrofi, fu un precursore ed un pioniere. Certo non

gli mancarono i mezzi per la attuazione delle sue iniziative.

Meraviglia non poco questa poliedricità in un uomo che viveva in

un borgo, rappresentato da poche case sferzate da tutti venti e

ammantate di bianco fin dalla prima neve; eppure egli mantenne

stretti rapporti con tanti studiosi del suo tempo e veniva

raggiunto fin lassù da tante pubblicazioni e riviste, da tanti

periodici e giornali! Egli fu l’uomo dotto della vasta zona,

allora depressa, compresa tra le propaggini del Pollino e le

coste ioniche. Non poté, perciò, non subire le sollecitazioni

degli studi di storia e di archeologia; infatti, venne preso dal

fascino di questa scienza perché, era risaputo, le nostre

contrade erano e sono la testimonianza più viva di un passato

che affondava le sue radici nel mondo greco. Poté avvicinarsi a

questo mondo, in quanto la conoscenza profonda della lingua

greca lo poneva nella felice condizione di poter consultare

direttamente le fonti storiche. Per motivi inerenti al suo

ministero sacerdotale e per suoi affari personali, egli si

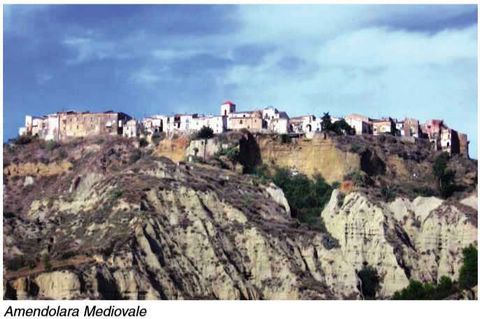

recava spesso in Amendolara, un paese che distava pochi

chilometri da Castroregio e che conservava una tradizione di

studi su ricerche archeologiche mai interrotte. Camodeca vi era

spesso chiamato per predicare ai fedeli, specie nella ricorrenza

della festa del Patrono, perché era un bravo oratore, sapeva

porgere gli argomenti con un certo stile, ma nello stesso tempo

anche addentrarsi nel mondo delle lettere e delle arti. Il

Laviola nel suo volume riporta note e appunti di Camodeca

scritti su giornali riviste e pezzi di carta sparsi. Vi sono

note su Amendolara e sulla Cappella dell’Annunziata, presentate,

per lo più, sotto forma di interrogativi, ai quali l’autore

avrebbe dovuto dare delle risposte. “

Che piglia il cervello! “ , «Che dà alla testa ». Ma di queste e

altre sue occupazioni di natura pratica egli nel suo paese, ed

in quelli limitrofi, fu un precursore ed un pioniere. Certo non

gli mancarono i mezzi per la attuazione delle sue iniziative.

Meraviglia non poco questa poliedricità in un uomo che viveva in

un borgo, rappresentato da poche case sferzate da tutti venti e

ammantate di bianco fin dalla prima neve; eppure egli mantenne

stretti rapporti con tanti studiosi del suo tempo e veniva

raggiunto fin lassù da tante pubblicazioni e riviste, da tanti

periodici e giornali! Egli fu l’uomo dotto della vasta zona,

allora depressa, compresa tra le propaggini del Pollino e le

coste ioniche. Non poté, perciò, non subire le sollecitazioni

degli studi di storia e di archeologia; infatti, venne preso dal

fascino di questa scienza perché, era risaputo, le nostre

contrade erano e sono la testimonianza più viva di un passato

che affondava le sue radici nel mondo greco. Poté avvicinarsi a

questo mondo, in quanto la conoscenza profonda della lingua

greca lo poneva nella felice condizione di poter consultare

direttamente le fonti storiche. Per motivi inerenti al suo

ministero sacerdotale e per suoi affari personali, egli si

recava spesso in Amendolara, un paese che distava pochi

chilometri da Castroregio e che conservava una tradizione di

studi su ricerche archeologiche mai interrotte. Camodeca vi era

spesso chiamato per predicare ai fedeli, specie nella ricorrenza

della festa del Patrono, perché era un bravo oratore, sapeva

porgere gli argomenti con un certo stile, ma nello stesso tempo

anche addentrarsi nel mondo delle lettere e delle arti. Il

Laviola nel suo volume riporta note e appunti di Camodeca

scritti su giornali riviste e pezzi di carta sparsi. Vi sono

note su Amendolara e sulla Cappella dell’Annunziata, presentate,

per lo più, sotto forma di interrogativi, ai quali l’autore

avrebbe dovuto dare delle risposte.

Scrive Laviola: “Non

deve meravigliare il fatto che, troppe volte, noi citiamo e

trascriviamo parole, frasi o intere pagine del Camodeca. Ciò noi

lo facciamo deliberatamente, perché é questo l’unico modo per

far conoscere scritti che sono inediti e resteranno tali,

trattandosi di appunti e non di opere complete. Questa

precisazione era necessaria, come pure l’assicurazione che tutto

il materiale, di cui ci siamo serviti nella composizione di

questo nostro modesto lavoro, é gelosamente conservato

nell’avita casa della natia Castroregio”

Egli scriveva « Essendo

questo luogo (cappella dell’Annunziata di Amendolara) (n.d.a) in

mezzo tra Siri, Eraclea Sibari e Turio cosa doveva essere? Non è

certamente una città, perché di ciò nulla nella storia, o, se

mai, quale era? Un porto? Un mercato pubblico? Un paese? Una

tenuta principesca? ….”.…….. “Rapporti archeologici in generale.

Ispezioni. Esortazione ai cittadini di Amendolara a custodire

scrupolosamente un siffatto tesoro di antichità “. Vi era, poi,

lo schizzo della cappella, disegnato dallo stesso Camodeca (non

mancava, infine, un elenco degli autori consultati.)» Tali

appunti risalivano alla fine del secolo scorso e, perciò,

meravigliavano, come pure meravigliano altri appunti che

riportavano i passi originali in latino e in greco di tutti gli

autori consultati. Le osservazioni sopra trascritte mettevano in

risalto la versatilità dell’ingegno del nostro Don Pietro ed il

suo metodo di ricerca.

L’autore poco più che ventenne, pur essendo ancora studente di

teologia, insegnava latino e greco, all’Istituto Petta di Oriolo

Calabro. Durante questo periodo presero vita numerose opere

manoscritte che sono rimaste tali e che sono andate

definitivamente perdute se non per qualche appunto riportato dal

Laviola.

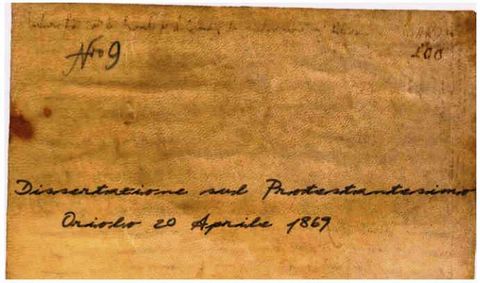

Il breve studio non portato a termine “Dissertazione sul

Protestantesimo”, Oriolo 20 Aprile 1869, era, pertanto, opera

principalmente scolastica e rappresentava solo una esercitazione

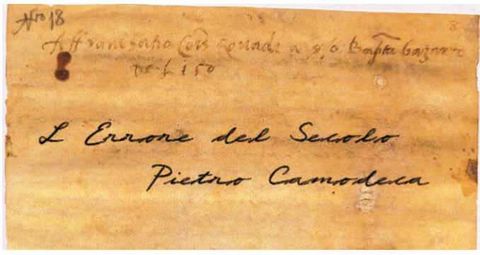

accademica. Allo stesso genere si possono assegnare altri due

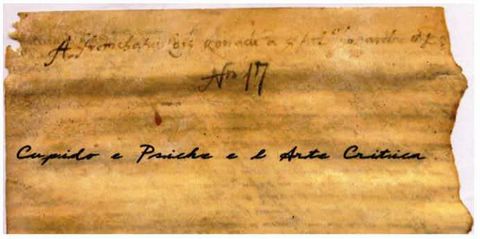

brevi saggi « L’Errore del Secolo » che, per il Camodeca, era il

razionalismo, e « Cupido e Psiche e l’Arte Critica », che,

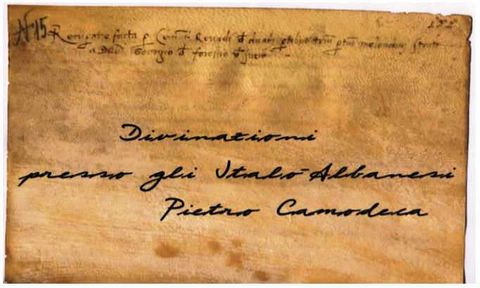

scriveva Laviola, ” non abbiamo trovato” Anche un trattatello

sulle «Divinazioni presso gli italo-albanesi» rimase incompiuto:

eppure esso si presentava già ricco di interesse (perciò ne

dette un saggio, come scriveva sempre Laviola) ed avrebbe

portato un contributo non trascurabile a quel genere di studi ed

alla conoscenza del nostro popolo. « Tra gli albanesi vi sono

ancora molte superstizioni di tal genere con le quali la gente

crede divinare il futuro in diversi modi. Il canto notturno del

gufo è segno di lutto in quella famiglia sopra la cui casa il

gufo si è posato a cantare. Questa credenza era generalizzata

anche presso la gente latina.

IL canto della gallina,

non nel modo consueto, è segno di perturbamento dell’aria, di

terremoto, di morte in persona di uno della famiglia. — La si

ammazza subito. E’ segno di infortunio l’incontro di qualche

serpente che attraversa orizzontalmente la strada del viandante.

-Questo era anche presso i greci. E’ triste segno l’inciampo al

limitare della porta prima di partire di casa la mattina. -Era

questo anche presso i romani. » «Anche per mezzo di certe erbe

si pretende scoprire l’avvenire: sono diverse le combinazioni di

erbe a cui si attribuisce una forza misteriosa» . « Si masticano

le foglie di una certa erba, poi si spandono e si applicano al

braccio. Se la foglia porta sopore è segno che l’amante o la

persona per cui la si è messa vuole del bene alla persona che

l’ha applicata. Il forno non si deve lasciare mai vuoto. Si

cacciano le focacce, poi si lascia una e via le « carveglie» (i

pani), poi si toglie quell’una.» “Se uno vuole orinare la notte

davanti la casa, non può; o se è necessitato, deve sputare tre

volte” . «Cosi come si é sciolto il sale, si sciolga il tumore e

ritorni la salute », queste parole si pronunziano mentre il

pezzo di sale, che è servito per toccare il tumore, si liquefà

nell’acqua dove, dopo l’uso, è stato gettato. « Nel fascino si

dice: « Lontani gli occhi maligni: non sono né medico né

medichessa, ma è il nome del Signore del Cielo» «Le ossa di un

rospo pestate erano un potentissimo filtro per muovere una donna

ad amare un giovine. Tale era l’amore che la donna presa da

cieca libidine, seguiva l’uomo ovunque, senza che forza alcuna

la distogliesse. Questo filtro doveva dopo essere dedicato allo

spirito maligno con delle misteriose parole e poi posto nella

Chiesa e precisamente sotto o vicino o dirimpetto all’altare

maggiore» . « Altri bruciano le foglie del lauro e traggono

argomenti di amore dal crepitare delle foglie. Nel fare le

magie, o meglio dei giuochi magici di prestigio, si crede che

chi abbia una lacerta o un ramarro nascosto sotto le vesti veda

gli inganni ottici dell’altro. Bruciare il giogo usato o parte

di esso spezzato è un peccato».

Scriveva Laviola: « di

appunti come questi ve ne sono altri ed anche con riferimento ai

classici, segnati un po’dappertutto, il più delle volte su

foglietti volanti o sui margini dei giornali». Pietro Camodeca

era tra gli italo-albanesi molto in vista e non solo tra il

clero; egli era una personalità di primo piano tra coloro che

erano impegnati alla soluzione dei vari problemi inerenti le

comunità albanesi. Le sue visite a Roma erano frequenti e di non

breve durata; negli Uffici della Congregazione di Propaganda

Fide egli era di casa e la figura di questo sacerdote greco, dal

portamento maestoso e dalla lunga barba fluente, era notissima

in tutta la zona di Torre Argentina, dove era situata la sua

abituale pensione. Era un innamorato di Roma, dei suoi

monumenti, dei suoi archivi e delle sue biblioteche. Molte note

c’erano tra le sue carte e molti appunti, frutto di ricerche

negli archivi vaticani, riguardanti sempre l’Albania e gli

italo-albanesi. L’una e gli altri erano in cima ai suoi

pensieri. Nella grande città andava alla scoperta di tutto ciò

che aveva attinenza con la storia degli italo-albanesi, del

rito, delle bolle pontificie, che gli sarebbero servite per

preparare lo studio e chiedere la istituzione della diocesi

autonoma di rito greco. Allacciò in questo periodo le sue

amicizie non solo con uomini di chiesa, ma anche con uomini

politici. Non solo i confratelli guardavano lui come guida, ma

uomini di ben altra statura, assorti in studi severi, non

tralasciarono occasione per scrivergli, chiedere consigli,

sollecitare raccomandazioni presso le alte sfere di Propaganda

Fide e presso le genti della sua zona, su cui esercitava tanta

influenza e presso la quale godeva di tanto prestigio. Gerolamo

De Rada nell’agosto del 1895 da Trebisacce, dove si trovava per

i bagni, scriveva al Camodeca a Castroregio e gli manifestava il

desiderio di poterlo vedere per << convenire, per un paio di

giorni almeno, su cose diverse ma tutte care ad entrambi »Gli

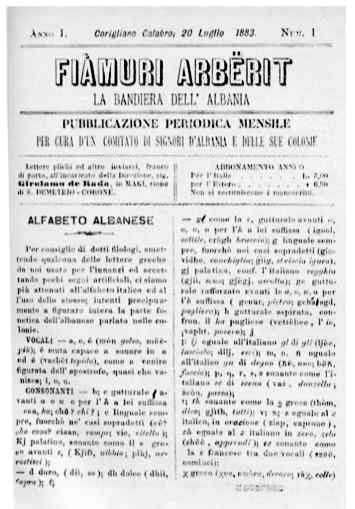

comunicava inoltre la imminente comparsa del periodico “Fiàmuri

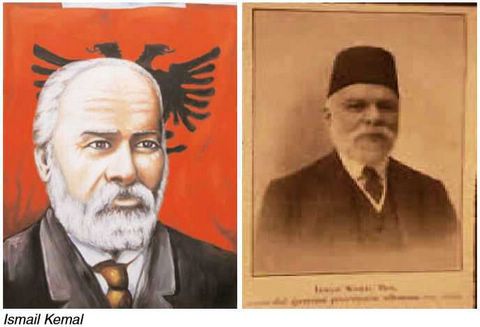

Arberit” . Una figura di prima grandezza nel movimento per la

causa della rinascita e l’indipendenza dell’Albania fu,

senz’altro, quella di Anselmo Lorecchio di Pallagorio(

Catanzaro), che gli propose la stampa di una rivista non

letteraria ma politica, che prendesse a cuore le sorti

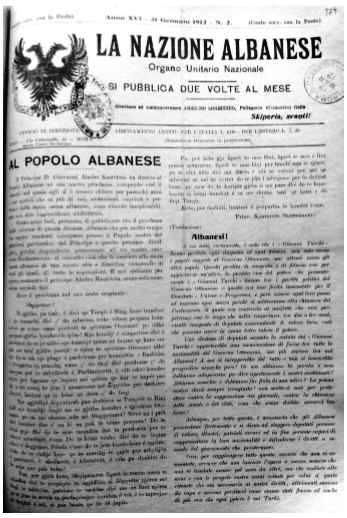

dell’Albania. La rivista venne pubblicata e fu «La Nazione

Albanese », l’organo che rappresentò per parecchi lustri una

bandiera di fede e di patriottismo, in quanto pose

all’attenzione del popolo italiano e, in particolar modo, a

quella degli italo-albanesi il problema della indipendenza

dell’Albania dal giogo ottomano. Camodeca annunziava che era

riuscito ad ottenere un sussidio per la pubblicazione della

rivista e il Lorecchio al riguardo gli espose altri problemi,

altri disegni che aveva in mente- Il primo numero della Rivista

usci il 15 Marzo del 1887. A Pietro Camodeca si rivolgevano

parroci di piccole chiese e confratelli, a lui esponevano i

propri bisogni e quelli della propria chiesa e dei propri

fedeli: egli donava consigli, forniva arredi sacri,

sovvenzionava con denaro

Erano parroci di comuni

depressi, come Plataci, dove il tempo si era fermato e gli

uomini a stento riuscivano a raggiungere un sia pur minimo

tenore di vita e vivevano con le bestie e come le bestie, finché

non esplodevano ed allora si avevano i tumulti e il sangue

scorreva per le strade. Il parroco rappresentava l’unica luce di

cultura, ma era quasi sempre povero e squallide erano le chiese.

Tra questi ricordiamo Demetrio Chidichimo, un buon patriota e un

buon cultore di lettere di Plataci: un sacerdote preparato, che

riportò tutti gli avvenimenti del suo tempo ed aveva tradotto e

dato alle stampe documenti antichi ( alcuni dei salmi di

Davide). In una lettera, che egli inviò al Camodeca, dava la

misura esatta di quello che il nostro Don Pietro rappresentava

per i sacerdoti albanesi. « L’altro ieri seppi che tu sei a

Roma, tu eterno cive dell’eterna città. Beato te che di tratto

in tratto esci dal lezzo e dalla povertà dei nostri tuguri e ti

spazi fra le bellezze seducenti e incantatrici di monumenti che

parlano il linguaggio della grandezza e non l’infinto della

miseria e dell’invidia! Se non avessi saputo che eri costà, io

stavo proprio per venire a sorprenderti in Castro-regio. Cosi ho

dovuto rinunziare al desiderio grande di poterti

abbracciare[…..]fammi per carità avere qualche poco di stoffa

per pianeta od altro, qualche elemosina di S.Messe……». I

sacerdoti italo-albanesi avvertivano la mancanza di un proprio

vescovo, che potesse sentire, comprendere i loro problemi, che

parlasse la stessa lingua e seguisse lo stesso rito. Lettere di

questo tenore si scrivevano solo a confratelli, che si erano

ritenuti al di sopra per virtù e per dottrina; non si apriva il

proprio animo al primo venuto, non si mettevano a nudo i propri

sentimenti. Gli attestati di stima, di cui Pietro Camedeca era

fatto segno da parte di tanti qualificati galantuomini, si

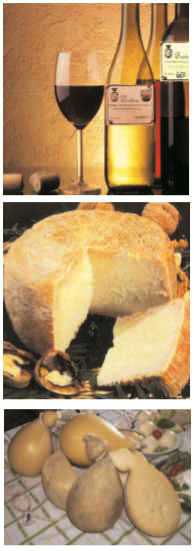

concretò in un significativo riconoscimento ottenuto nel primo

congresso linguistico albanese svoltosi nei giorni 1-2 e 3

ottobre 1895 a Corigliano Calabro. Si riunirono, in quella

circostanza, gli uomini più rappresentativi delle nostre

colonie. Al congresso dette la sua adesione, tra gli altri,

Francesco Crispi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri,

il quale si dichiarò> albanese di sangue e di cuore » .

Pietro Camodeca vi partecipò tra i primi e la sua presenza si

rivelò in alcuni momenti determinante: egli prese la parola sui

vari argomenti posti all’ordine del giorno e fu nominato

componente della commissione incaricata della compilazione di un

dizionario. Nella seduta pomeridiana del giorno 2 si posero le

basi e si creò la Società Nazionale Albanese, che aveva lo scopo

di affratellare le varie colonie albanesi per l’incremento degli

studi linguistici delle sacre memorie patrie. I congressisti

ebbero la possibilità di riconoscere ed apprezzare le qualità

del Camodeca, la sua lucidità nella impostazione dei problemi ed

il suo dinamismo, e non fu, quindi, una sorpresa, quando,

esaurito lo scrutinio, proprio egli risultò eletto nella carica

di Presidente effettivo della Società Nazionale Albanese, mentre

al De Rada andò la Presidenza onoraria. Un trionfo meritato ed

un giusto riconoscimento, perché egli alla causa aveva dato

sempre tutto se stesso. Nel secondo congresso linguistico

albanese, svoltosi a Lungro, nei giorni 20 e 21 febbraio 1897,

Gerolamo De Rada comunicò all’assemblea che l’arciprete Pietro

Camodeca de’Coronej, per motivi familiari era stato costretto a

dare le dimissioni. Dimessosi il Camodeca, gli successe nella

carica di Presidente il Cav. Uff. Anselmo Lorecchio. |

|

|

|

|

|

|

Oriolo Calabro |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Compilato da Pietro Camodeca De' Coronesi

|

F) PRODUZIONE

LETTERARIA, DIFESA DELLA CHIESA E DELLE TRADIZIONI.

Camodeca nella sua

produzione letteraria produsse numerosi manoscritti e pochi

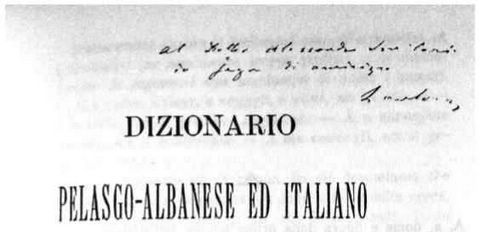

volumi a stampa. Egli era l’autore di un dizionario albanese,

dato alle stampe solo in parte; Pietro Camodeca de’Coronei

(Dizionario pelasgo-abanese italiano.- Roma - Tip. Befani, 1900)

. Furono pubblicate solo le lettere A e B e fu il pomo della

discordia di tutta quella generazione di intellettuali,

galantuomini entusiasti, ma testardi, alle volte, e fieri della

propria opinione. Riteneva di avere idee chiare in proposito

sull’argomento e sosteneva che la lingua vera era quella che si

parlava, mentre De Rada tentava di crearne una letteraria; essa

andava scritta come si pronunziava ed andava usata sempre, anche

nelle manifestazioni e nelle celebrazioni pubbliche.

Interminabili discussioni sorsero tra linguisti e glottologi,

circa la pubblicazione del vocabolario ed al Camodeca, autore

del dizionario, un amico inviò la sua brava lettera aperta che

riportiamo.

« L’idea di

compilarlo definitivamente questo benedetto vocabolario è

vecchia, e tu lo sai, come lo spirito contradditorio che anima

la nostra razza. Prima del De Rada, quanti altri non hanno

sognato di vedere il loro nome appiccicato sul frontone di un

grosso volume che doveva chiamarsi vocabolario albanese. Ed

ancora si sogna, ed io temo che anche tu, amico mio carissimo,

resterai qualificato come un sognatore impenitente».

Il Camodeca, però, come

era suo costume, si dedicò con entusiasmo alla compilazione del

vocabolario albanese: un lavoro indubbiamente di grande impegno,

uno dei primi del genere in ordine di tempo. Se poi si tiene

conto delle polemiche, di cui abbiamo fatto cenno, maggiore fu

la fatica, ma il nostro autore si buttò a capofitto e le

ricerche lo assorbirono per anni. Tutti questi studi sulla

lingua andarono perduti? Prima di dare una risposta a questi

interrogativi, bisogna precisare che tutte le carte e i

manoscritti in originale di Pietro Camodeca, riguardanti il

dizionario o comunque la lingua, si trovavano presso l’Istituto

Linguistico dell’Università di Copenaghen, in Danimarca. Il

Prof. Gangale, il glottologo che si era interessato dei

manoscritti del Camodeca, riuscì a portarli in Danimarca,

operazione che, in precedenza, aveva fatto anche per quelli di

Giuseppe Serembe. Essi furono ceduti perché formassero oggetto

di studio da parte dei filologi di quell’Istituto, ma ciò non

avvenne; auspichiamo che ciò possa, un giorno, avvenire.

Attualmente i manoscritti (vocabolario e modi di dire) vengono

studiati ed interpretati dal Prof. Francesco Altimari,

dell’Università di Calabria e dalla sua scuola, che li darà alle

stampe quanto prima. Durante un lungo periodo della sua vita

dinamica il Camodeca coltivò due idee linguistiche, i cui

limiti, a sua insaputa, si confusero: una raccolta di materiale

lessicologico e un’altra di proverbi. Né l’una né l’altra furono

portate a termine: del dizionario, come abbiamo scritto,

comparvero solo le prime due lettere. E’difficile stabilire a

quale delle due idee egli abbia prima pensato: forse, opina il

Gangale, fu il dizionario e solamente tentando di dare degli

esempi a fianco di ciascuna parola egli si accorse della natura

del proverbio. In seguito fu talmente preso dal lavoro che

cominciò a scrivere lunghi elenchi di proverbi, senza rendersi

conto dei casi in cui li aveva composti egli stesso (l’epoca

della raccolta coincise col periodo che va dal 1870 alla fine

del secolo). Sebbene avesse ricevuto una cultura umanistica e

discendesse da una famiglia di feudatari (la parola è usata da

numerosi scrittori), il Camodeca si avvicinò alla lingua ed allo

spirito dei contadini, senza le inibizioni non linguistiche che

tormentarono il moralista De Rada. Il fondamento della lingua

registrata era sicuramente il linguaggio del popolino e dei

domestici, che egli sentì durante la sua infanzia: risulta,

infatti, da qualche nota che verso il 1865 una donna nonagenaria

frequentava la sua casa e proprio da essa egli ascoltò vecchie

canzoni popolari. Le case dei ricchi dei nostri paesi, come si

sa, erano il luogo dove si incontravano vecchie donne senza

protezione, le quali, in cambio del cibo, rendevano dei piccoli

servizi. D’altronde la lingua di Castroregio, quella di Plataci

e di Farneta, costituirono un gruppo conservatore delle parlate

albanesi per l’isolamento secolare delle tre località, meno

esposte agli influssi della lingua italiana. I giornali

dell’epoca riportano che a Castroregio, per la morte del re

Umberto I, il Sindaco Crispino Camodeca fece celebrare un

servizio funebre ed organizzò una pubblica manifestazione,

durante la quale i discorsi vennero pronunziati nella madre

lingua albanese. Questo stava a dimostrare che il fuoco di Don

Pietro aveva acceso l’ambiente e Castroregio viveva in pieno,

nel rito, nei costumi e nella lingua, la sua vita di centro

albanese. Pietro Camodeca era un innamorato di tutto ciò che era

legato al suo popolo: tradizioni, usi, lingua, rito; desiderava

che il patrimonio non si sperdesse nel tempo e si adoperò con

ogni mezzo, perché fosse conosciuto al di là della stretta

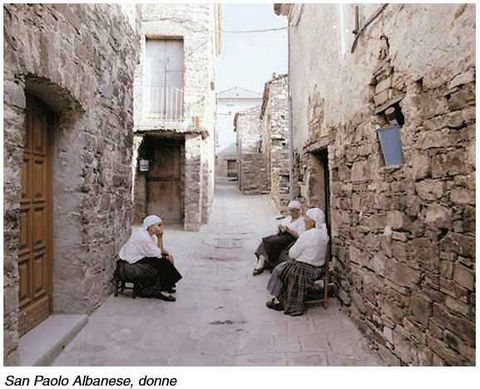

cerchia diocesana e regionale. I suoi scritti trovarono

ospitalità su riviste a diffusione internazionale. Un saggio

dello stile di Don Pietro fece rivivere uno spettacolo (1900),

cioè la descrizione dell’arrivo e delle accoglienze che il

popolo di San Paolo Albanese riservò al vescovo di Anglona e

Tursi, Mons. Pujia, in visita pastorale. «Come comparve il

Vescovo, ad un certo punto, vicino e prospiciente all’abitato,

una salva di moschetteria partita dagli uomini che erano andati

ad incontrarlo, diede il segnale al paese, donde si rispose

immediatamente con lo sparo di mortaretti e col suono delle

campane. Vidi allora sbucare da altra via una bandiera, portata

da un uomo fiancheggiato da un altro armato di moschetto, e

questi due dall’aspetto marziale erano seguiti da due file di

donne vestite a festa, con abiti rossi ingallonati, che

tenendosi per mano l’una all’altra unite venivano ballando e

cantando nella lingua patria. Canzoni di lode al leggendario

nostro eroe Giorgio Castriota Skanderbeg, l’atleta di Gesù

Cristo! Mons. Pujia, contento di queste spontanee, entusiastiche

e non mai viste dimostrazioni di affetto e di fede viva, si

compiacque rivolgere a quei buoni fedeli una parola di

ringraziamento, ed evocando nella sua mente i ricordi della loro

nobile storia, li esortò a perseverare nell’amore di Gesù

Cristo, perché l’esodo doloroso degli avi loro dalla

madre-patria a queste rive incantate d’Italia, l’addio al

domestico focolare ed alle aure dolci dei patrii monti avvenne

appunto per la fierezza del loro carattere e per la nobiltà del

loro sentire!» . Finita la visita, cantando altre canzoni

tradizionali, il corteo accompagnò il vescovo fino all’uscita

del paese, ove, cessando definitivamente i festeggiamenti,

ciascuno andò a baciargli la mano, augurandogli il buon viaggio.

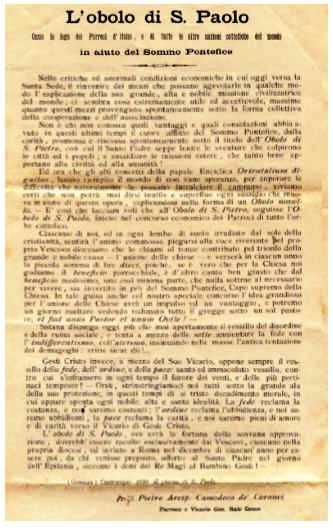

La mente viva e sveglia di Camodeca escogitò anche un progetto

che avrebbe dovuto interessare tutto l’orbe cattolico. Sul

soglio di Pietro vi era il vecchio Leone XIII (1898), il Papa al

quale il Camodeca aveva già proposto l’istituzione della diocesi

autonoma per gli italo-albanesi. Dal piccolo borgo di

Castroregio si levò una voce per proporre un gesto di tangibile

solidarietà verso il romano pontefice. Il suo progetto era

grandioso e non si esauriva nei limitati confini della propria

diocesi e della propria nazione, ma si allargava, abbracciando

tutto il mondo cattolico. Leggiamo dagli stessi suoi scritti. «

Nelle critiche ed anormali condizioni economiche in cui oggi

versa la Santa Sede, il rinvenire dei mezzi che possono

agevolare in qualche modo l’esplicazione della sua grande, alta

e nobile missione civilizzatrice del mondo, ci sembra cosa

estremamente utile ed accettevole, massima quando questi mezzi

provengono spontaneamente sotto la forma collettiva della

cooperazione e della associazione. Non è chi non conosca quali

vantaggi e quali consolazioni abbia avuto in questi ultimi tempi

il cuore afflitto del Sommo Pontefice dalla carità promossa e

riscossa spontaneamente sotto il titolo dell’obolo di S. Pietro,

con cui il Santo Padre seppe lenire le sventure che colpirono le

città ed i popoli; e sussidiare le missioni estere, che tanto

bene apportano alla civiltà ed all’umanità! Ed ora che gli alti

concetti della papale Enciclica Orientalium Dignitas hanno

riempito il mondo di non vane speranze, per superare le

difficoltà che naturalmente le possono intralciare il cammino,

viviamo certi che non potrà mai dirsi inutile e superfluo ogni

sussidio che muova in aiuto di questa opera, esplicandosi nella

forma di un obolo novello. E’cosi che facciamo voti che

all’obolo di San Pietro, seguisse l’obolo di San Paolo, inteso

nel concorso economico dei parroci di tutto l’orbe cattolico». «

Ciascuno di noi, ed in ogni lembo di suolo irradiato dal sole

della cristianità, sentirà l’animo commosso piegarsi alla voce

riverente del proprio vescovo diocesano che lo chiami al tenue

contributo pel trionfo della grande e nobile causa - l’unione

delle chiese - e verserà in ciascun anno la piccola somma di

lire dieci, poiché, se e vero che per la chiesa noi godiamo il

beneficio parrocchiale, è d’altro canto ben giusto che del

beneficio medesimo, una cosi minima parte, che nulla sottrae al

necessario per vivere, sia invertito in pro del Sommo Pontefice,

Capo Supremo della Chiesa. In tale guisa anche col nostro

speciale concorso l’idea grandiosa per l’unione delle chiese

avrà un impulso ed un vantaggio, e potremo un giorno esultare

vedendo radunato tutto il gregge sotto un sol pastore, et fiat

unus Pastor et unum ovile!»…. ….« L’Obolo di San Paolo, ove avrà

la fortuna della sovrana approvazione, dovrebbe essere raccolto

esclusivamente dai vescovi, ciascuno nella propria diocesi, ed

inviato a Roma nel dicembre di ciascun anno per essere poi, da

chi venisse proposto, offerto al Santo Padre nel giorno

dell’Epifania, siccome i doni dei Re Magi al Bambino Gesù»! Non

vi fu chi non si rese conto, leggendo quanto sopra, della

chiarezza e della concretezza delle idee di Pietro Camodeca,

della sua naturale capacità ad impostare problemi di largo

interesse e di vasta risonanza. Accanto agli studi linguistici

ed alle proposte di aiutare il Santo Padre con delle opere di

beneficenza Pietro Camodeca concepì anche la creazione di una

diocesi autonoma per gli Albanesi di Calabria e di Basilicata,

di cui abbiamo già parlato. Il Collegio di S. Adriano di San

Demetrio Corone dopo il 1860 aveva subito un profondo mutamento

con la progressiva eliminazione dell’amministrazione

ecclesiastica; il vescovo perdette man mano la sua autorità e

nella scuola entrò la mentalità dei tempi nuovi.

Pietro Camodeca concepì,

allora, la creazione di una diocesi autonoma per gli Albanesi di

Calabria e Basilicata, con una propria giurisdizione, non

accettando la nuova situazione e il cambiamento di indirizzo di

studi del collegio, che non educava più, secondo le prescrizioni

del fondatore e dei sommi pontefici, i giovani destinati al

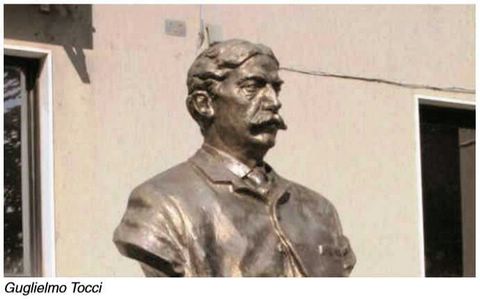

sacerdozio. Con la collaborazione dell’amico Gugliemo Tocci, che

era stato deputato, si adoperò affinché, il collegio italo-greco

venisse inserito nel movimento per la unione delle Chiese,

creato dall’Enciclica “Orientalis Magistralis” di Leone XIII

«eretto al fine di servire gli interessi spirituali dei greci

d’Italia e di quelli della madre patria»,. Nello stesso tempo si

adoperò perché «fosse ripristinato ed ampliato l’antico collegio

Internazionale italo-greco di San Basilio di Roma, eretto a

beneficio degli italo-greci e dei greci esteri, in cui gli

alunni sacerdoti (usciti da Sant’Adriano e quelli provenienti di

Sicilia e di Grecia e dall’impero ottomano) potessero venire a

perfezionarsi nelle superiori discipline teologiche e

filosofiche » . L’azione, s’intende, sarebbe dovuta essere

concordata anche con la Santa Sede, ma i tempi non erano

favorevoli e perciò nulla si poté fare per arrestare la

laicizzazione del Collegio. La trasformazione del Collegio

rappresentò l’inizio di un periodo di decadenza, non solo per il

clero albanese, ma per tutta la vita delle colonie. Per Camodeca

il Collegio era un centro di coesione che così si sarebbe

sfaldato, e, d’altronde, anche il progetto della egemonia

ecclesiastica per il mantenimento del rito e conseguentemente

della lingua era stato accantonato. Camodeca volse, poi, con

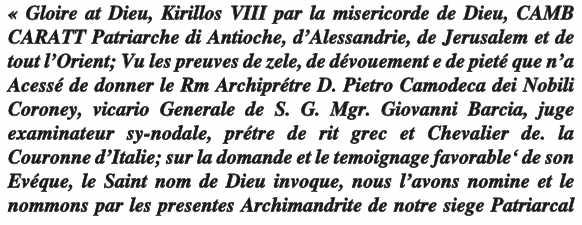

tanta passione l’opera sua anche al campo pastorale: egli si