|

IPPOCRATE: LA MEDICINA DIVENTA

SCIENZA

|

|

|

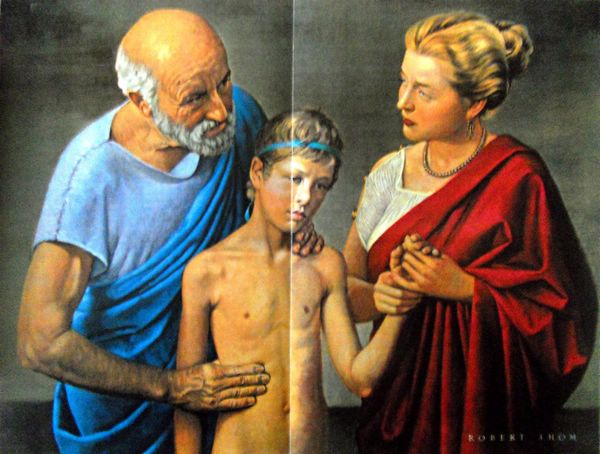

L'ILLUSTRAZIONE

Ippocrate, il grande medico greco

vissuto nel V secolo a.C., viene rappresentato mentre palpa un

giovane paziente. L'amabilità e la sollecitudine che ispirano il suo

aforisma, «dove c'è amore per il genere umano, c'è amore per l'arte

del curare», sono riflesse nel viso di Ippocrate. Questo illustre

medico, scienziato ed educatore merita sicuramente l'appellativo di

'Padre della medicina', che da più di 2000 anni viene associato al

suo nome.

|

PREMESSA

Nessun

medico vive tanto a lungo da poter scrivere sulla prognosi un libro che

meriti fiducia.

La civiltà

moderna ha un debito di gratitudine verso la Grecia antica, dal momento

che tutto ciò che contribuisce a rendere la vita interessante ha le sue

origini in Grecia: filosofia e storia, matematica e astronomia, poesia e

teatro, scultura e architettura, scienza e medicina, tutte hanno le loro

radici nell'Ellade, dove alcune raggiunsero un livello mai più

uguagliato.

La medicina, in particolare, si distaccò dalla magia, fu informata a

quello spirito di indagine scientifica che ha caratterizzato tutta

l'opera di Ippocrate. L'esame delle fonti mostra come, tra la civiltà

greca più antica, nella quale affondano le origini della pratica medica

greca, e l'età d'oro' ippocratica, la medicina, liberata dai ceppi della

magia e dell'empirismo, divenne infine materia di indagine scientifica.

In una ricerca del genere, si è ostacolati dalla difficoltà di

distinguere i fatti dalla fantasia, la storia dalle leggende, gli dèi

dagli uomini; attraverso tale 'labirinto', si può seguire il filo del

pensiero che ha portato alla fondazione della medicina come scienza. La

pratica della medicina, anche se dominata dall'empirismo e dalla

superstizione, aveva già raggiunto all'epoca di Ippocrate un livello

notevole, come conferma lo stesso Erodoto.

Soltanto in tempi relativamente recenti, grazie agli studi di sir Arthur

Evans e di altri, è stata chiarita l'importanza della civiltà minoica,

fiorita a Creta, nello sviluppo della civiltà ellenica(1).

A Delo(2),

isola dell'Egeo nel gruppo delle Cicladi, troviamo tracce delle origini

dell'arte medica greca; Delo era considerata il luogo di nascita di

Apollo, dio della salute, dal quale ebbe origine quel filone di pensiero

medico che, passando attraverso l'oracolo delfico e il culto di

Esculapio, gli eroi di Omero e i filosofi medici della Grecia, doveva

raggiungere un'altra isola, Cos, la patria di Ippocrate.

È ormai certo che, fra i molti quesiti sottoposti all'oracolo di Delfi,

alcuni riguardassero salute e malattia; a quei tempi la prognosi era

tanto importante quanto la terapia (principio affermato da Ippocrate e

tutt'oggi condiviso), dato che il paziente desiderava e desidera essere

rassicurato ancora prima che curato. In questo senso possiamo affermare

che a Delfi si dessero anche consigli di carattere terapeutico. Sembra,

dunque, più che probabile che il tempio di Apollo a Delfi sia stato un

centro medico, anche se la sua importanza è stata trascurata dagli

storici della medicina.

Inoltre, come abbiamo visto, era fiorente in Grecia il rito dell'

'Incubazione', celebrato negli Asclepièia(3).

Le nostre conoscenze sull'incubazione derivano in gran parte dalle

iscrizioni trovate su stele e lapidi a Epidauro, ove sono descritti

molti casi. Nella lettura di questi casi ci colpiscono due elementi:

tutti i malati guarivano e la guarigione appariva spesso miracolosa,

dato che molti dei pazienti erano considerati incurabili; non si

registravano gli insuccessi, né i casi letali, a differenza di quanto

avrebbe fatto Ippocrate, il quale, invece, teneva conto accuratamente di

tutte le sue osservazioni, indipendentemente dal risultato. La pratica

dell'incubazione(4),

in uso fin dall'VIII secolo a.C., è continuata a lungo dopo l'avvento

dell'era cristiana e ancora oggi ne possiamo trovare le tracce in

Grecia, nelle isole Egee, nell'Asia Minore, in Siria e in Italia; nelle

chiese di Palermo, di Napoli e della Sardegna la consuetudine è ancora

viva.

Le specie non velenose di serpenti, presenti in Grecia, venivano

utilizzate nel trattamento di alcune malattie, ad esempio per lambire

gli occhi o le piaghe dell'ammalato. In realtà, non si è mai trovata una

spiegazione soddisfacente del significato del legame del serpe alla

medicina. Si è anche detto che in origine al serpe fosse affidato il

compito di liberare gli edifici dai ratti e che il suo ruolo in Grecia

equivalesse a quello del gatto in Egitto. Si è avanzata l'ipotesi che

nella Thòlos, piccola costruzione in pietra costituita di due muri

concentrici intorno a una fossa o un pozzo lastricato, che si trovava

vicino a ogni tempio, si tenessero i serpenti (mentre secondo un'altra

ipotesi la Thòlos era un altare per i sacrifici).

L'epoca in cui visse e operò Ippocrate (460-355 a. C) è uno dei periodi

più splendidi della civiltà umana, quello della grecità classica. È

l'età di Pericle (morto nel 429 a.C.), che, dopo le decisive vittorie

dei Greci sui Persiani, segnò l'ascesa dello spirito umano a uno dei più

alti livelli mai raggiunti. A Eschilo, padre della tragedia greca,

fecero seguito Sofocle ed Euripide e, più tardi, Aristofane, il più

grande dei commediografi greci. Fidia rese splendido il Partenone,

Socrate segnò una svolta nella filosofia e a lui fecero seguito Platone

e Aristotele. Erodoto scrisse le sue storie, mentre geografia,

astronomia e matematica andavano avvalendosi del generale progresso. Era

dunque il clima adatto per la nascita della medicina scientifica e per

l'apparizione alla ribalta della storia del più gran medico di tutti i

tempi.

Si riteneva, un tempo, che Ippocrate fosse un discendente di Esculapio e

membro della Corporazione degli Asclepiadi e che fosse in qualche modo

collegato con l'Asclepièion, le cui rovine, parzialmente ricostruite, si

trovano su una collina, a circa tre miglia, verso l'interno, dalla città

di Cos. Queste opinioni sono smentite dal fatto che è accertato che le

cure mediche nel tempio di Esculapio furono introdotte a Cos soltanto

dopo la morte di Ippocrate, e che gli insegnamenti della scuola

ippocratica risultano del tutto diversi da quelli dei sacerdoti di

Esculapio. La sola reliquia di Ippocrate che rimanga a Cos è un albero

gigantesco, un platano d'Oriente, al centro della città, all'ombra dei

cui rami si tramanda che egli desse lezione ai suoi allievi. Nessuno dei

busti e delle statue di Ippocrate può essere considerato un autentico

ritratto, tutti però mostrano un volto gradevole, pensoso e pieno di

dignità: possiamo dunque ben figurarcelo come un maestro e un medico

ideale.

Se ben poco sappiamo di Ippocrate uomo, abbiamo nel Corpus

Hippocraticum

una completa descrizione dei suoi metodi. Certamente egli non fu il solo

autore dei numerosi volumi che costituiscono l'intera opera a lui

attribuita, ma ciò non toglie nulla al loro valore, poiché tutti

risentono della sua ispirazione. In ognuno degli scritti che compongono

il Corpus, non si può far a meno di notare l'alto livello della

sua condotta morale, l'importanza che egli dava alla prognosi,

l'accuratezza delle osservazioni, la chiarezza delle annotazioni. Le

opere di Ippocrate sono state tradotte in molte lingue(5)

e sono state oggetto di innumerevoli commenti e alcune di esse, e

particolarmente gli Aforismi, sono state usate come libro di

testo fino agli inizi del XIX secolo, e c'è forse da rammaricarsi che

non si sia continuato a farlo fino ai nostri giorni. Infatti, accanto a

nozioni inevitabilmente superate, troviamo un complesso di insegnamenti

e princìpi di sorprendente modernità.

In particolare Ippocrate, che fu il primo a distinguere la medicina dalla

filosofia, propose un alto esempio a tutti i seguaci di quella che egli

chiamò 'l'Arte': il cosiddetto 'Giuramento di Ippocrate' è stato preso a

modello dai medici di tutti i tempi e termina con questa affermazione:

«Se manterrò fedelmente il mio giuramento, senza venir meno in nessuno

dei suoi articoli, che mi sia concessa lunga vita, che io possa riuscire

nella mia professione ed essere celebrato dagli uomini in tutti i tempi.

Se dovessi però violare il giuramento o rendermi spergiuro, che mi possa

accadere il contrario». Varianti del giuramento ed esortazioni a una

retta condotta professionale si possono trovare in altri scritti di

Ippocrate. Nel libro dei Precetti (ritenuto generalmente posteriore e

opera di un qualche proselite) si trova il seguente consiglio: «Io vi

esorto a non essere troppo avidi, ma a considerare attentamente di quali

mezzi disponga il vostro malato. Qualche volta prestate i vostri servizi

anche per niente

[...] e se

vi si presenta l'occasione di rendere un servizio a uno straniero che si

trovi in difficoltà finanziarie, dategli completa assistenza: perché

dove c'è l'amore per l'uomo c'è anche l'amore per l'arte» (Prec.

VI). L:autore scende a particolari più personali quando consiglia al

medico di evitare copricapo di lusso o profumi raffinati allo scopo di

accaparrarsi un malato. E aggiunge: «Tuttavia non vi proibisco di

tentare di piacere, perché ciò non disdice alla dignità del medico».

Ippocrate conosceva poco l'anatomia e la fisiologia e non disponeva né di

termometro né di stetoscopio (che non erano stati ancora scoperti);

eseguiva però l'auscultazione applicando l'orecchio al petto del malato

e descriveva, ad esempio, il rumore dello sfregamento delle pleuri, che

giustamente paragonava allo sfregamento del cuoio. Privo di apparecchi

scientifici, seguiva tuttavia il metodo scientifico: che non ammettesse

la malattia come castigo degli dei, risulta dall'esordio del suo libro

su li morbo sacro (l'epilessia). Inoltre, i suoi scritti sono pieni di

acute osservazioni e di logici ragionamenti. Uno dei suoi libri più

interessanti tratta Delle arie, delle acque e dei luoghi. Egli consiglia

il medico, che inizia la sua pratica in un paese sconosciuto, «di

osservarne bene l'esposizione, i venti principali, il rifornimento

dell'acqua, la natura del suolo, le consuetudini della gente, perché da

tale indagine potrà dedurre quali saranno le malattie più frequenti e

potrà così ottenere i massimi trionfi nell'esercizio della sua arte».

Ippocrate, poi, si preoccupa molto dell'influenza del clima sulla mente

e sul corpo: «Nei paesi tormentati da bufere invernali e bruciati dal

sole, gli uomini sono forti, tenaci e indipendenti, possiedono una

intelligenza superiore alla media nelle arti e un coraggio superiore al

normale in guerra».

La scuola di lppocrate non era senza rivali, in quanto, non lontano

dall'isola di Cos, c'era la scuola di Cnido, dove si classificavano

tutti i sintomi e si prescrivevano i rispettivi rimedi; considerando

importanti soltanto la diagnosi e la cura, non ci si preoccupava né

delle cause né della prognosi. Al contrario, una delle opere più

importanti di Ippocrate è intitolata proprio Delle Prognosi. Mediante lo

studio del decorso naturale della malattia, egli prevede come si

svilupperanno i sintomi e l'esito finale della malattia, in quanto

sostiene che: «Nessun medico vive tanto a lungo da poter scrivere sulla

prognosi un libro che meriti fiducia». Inoltre, richiama l'attenzione

del medico sulla posizione che il malato prende nel letto, sul suo modo

di respirare, sul tipo dell'espettorato e su molti altri elementi, in

base ai quali pronunciare la prognosi.

Ippocrate era soprattutto un osservatore, che sapeva come registrare un

caso in modo chiaro e conciso e non andava alla ricerca delle guarigioni

strepitose, ma registrava imparzialmente successi e insuccessi. Nei

libri Delle Epidemie (42 casi registrati), il tasso di mortalità è alto,

pari al 60%, ma va tenuto presente che per la maggior parte si trattava

di malattie gravi e acute. Ad esempio, la malaria era allora assai

comune e aveva molto spesso esito mortale, come la dissenteria e i

traumi cranici. La seguente descrizione può riguardare un caso di

malaria perniciosa: «Fillisco abita presso le mura. Primo giorno: si

mette a letto con febbre alta e sudorazione; notte agitata. Terzo

giorno: verso il mezzodì, sembra che la febbre sia caduta, ma verso sera

febbre alta, sudorazione, sete, lingua secca, orina scura. Insonnia,

delirio. Quinto giorno: notte agitata, frasi senza senso, orina scura,

sudore freddo. Verso mezzogiorno del sesto giorno, la morte. Per tutto

il tempo, la respirazione fu intermittente e profonda, come se si

ricordasse di dover respirare». Quest'ultima frase descrive ciò che ora

chiamiamo 'respiro di Cheyne-Stokes'. Ecco invece la descrizione di un

caso di trauma cranico seguito da otite e meningite: «La figlia di

Nerio, una bella ragazza di vent'anni, gioca con una sua amica che la

colpisce con la mano aperta sulla sommità del capo. La ragazza vede

calare le tenebre davanti agli occhi e perde il respiro; tornata a casa,

è assalita da febbre acuta col mal di capo, diventa rossa in viso. Al

settimo giorno le esce dall'orecchio destro più di una coppa di pus

fetido e rossastro e la ragazza sembra riaversi un poco. Ma la febbre

riprende e la ragazza cade in stato comatoso; perduta la parola, il lato

destro della faccia è tirato; seguono spasmi, tremiti e dispnea, la

lingua e gli occhi rimangono paralizzati, muore al nono giorno».

Ippocrate nelle sue terapie (i suoi metodi possono essere studiati in

Regime nelle malattie acute) faceva scarso uso di farmaci, sorvegliava

il decorso della malattia e non interferiva con la natura, sapendo che

nella maggior parte delle malattie vi è una tendenza alla guarigione

spontanea,secondo il principio della 'vis medicatrix naturae':

«L'organismo» affermava «è il medico delle nostre malattie», cioè

dobbiamo astenerci da interventi inopportuni; e ancora: «il malato, chi

lo assiste e le circostanze esterne devono cooperare». Tuttavia, egli

dava assennati consigli, faceva fare bagni e fomenti quando occorrevano

e prescriveva semplici diete a base di polenta d'orzo e miele. La

bevanda consigliata in caso di sofferenze era l'ossimiele (aceto e

miele), mentre in caso di sete molto forte suggeriva di dare da bere

idromele (acqua e miele): oggi al posto del miele somministriamo

glucosio.

Oltre a praticare la medicina, Ippocrate era anche un buon chirurgo:

estraeva pus, accomodava fratture, riduceva lussazioni (usando una panca

o tavola speciale) e praticava anche la trapanazione del cranio, come ci

descrive chiaramente nell'opera Delle ferite al capo (XXI). Ecco un

brano che potrebbe essere stato scritto oggi: «Le unghie [del chirurgo]

non devono né sporgere dai polpastrelli né essere cosi corte da

rientrare rispetto a essi. Buona conformazione delle dita, pollice ben

opposto all'indice. Eseguite ogni operazione con ciascuna mano e con le

due mani insieme». Il suo impiego del catrame sulle ferite è una

sorprendente anticipazione dell'antisepsi. Egli dà inoltre anche

particolari sull'uso dell'acqua bollita, la posizione della luce, gli

strumenti, gli assistenti, e insiste molto sulla necessità di «abilità,

rapidità, abolizione del dolore, eleganza e prontezza». Notevoli anche i

consigli che dà nel breve libro di note intitolato Dell'officina del

medico.

Insomma, si deve considerare Ippocrate come il padre della medicina

fondata sull'osservazione, anche se i sintomi che egli registrava e

ricercava erano spesso, per mancanza di conoscenze anatomiche, soltanto

esterni: aspetti del viso e della lingua, colore e tegumenti, ritmo del

polso, tonicità dei muscoli.

Le opere di Ippocrate non presentano un interesse puramente storico: il

principio di concentrare ogni attenzione sul malato, piuttosto che

teorizzare sulle malattie o su complicati esami di laboratorio, è stato

rimesso in vigore da Sydenham e da Boerhaave. Non ricorderemo mai

abbastanza e con sufficiente convinzione il principio che «l'organismo è

il medico delle nostre malattie», che il medico e lo specialista,

qualunque sia il loro campo, debbono studiare il malato globalmente e

nel suo ambiente ed esaminare la malattia con l'occhio del naturalista:

questo è esattamente il messaggio di Ippocrate, valido oggi come 2400

anni fa.

Nel periodo post-ippocratico sorsero nuove scuole mediche che, abbandonate

le idee ippocratiche circa la fede nella natura e le osservazioni al

capezzale del malato, costruirono varie teorie sulle malattie e fecero

grandi sforzi per far rientrare ogni fenomeno patologico in schemi

prestabiliti. Sorsero così i dogmatisti, gli empirici, i metodisti, i

pneumatisti, gli eclettici. I dogmatisti o, come Galeno preferiva

chiamarli, i razionalisti, erano 'i più autentici figli di Ippocrate';

essi credevano che la medicina dovesse poggiare sulla fisiologia e il

loro solo errore fu quello di aver costruito un edificio completo su

basi insufficienti. Gli empirici non si preoccupavano delle cause,

quanto unicamente dell'esperienza, registrando ogni malattia col

relativo rimedio e riducendo la pratica medica all'applicazione di

regole approssimative; i pneumatici sostenevano invece che tutte le

malattie dipendevano da disturbi dello spirito aereo o pneuma.

Teofrasto di Efeso (370-285 a. C.), nella sua storia delle piante, cita

numerose droghe come la camomilla, il dittamo, la senna, il cardamone,

la liquirizia e il nardo, la cicuta, l'aconito, la mandragora, la felce

maschio.

A partire dal II secolo a. C., il centro intellettuale del mondo

mediterraneo si sposta da Atene ad Alessandria e poi a Roma. Prima di

quell'epoca non vi erano medici a Roma, secondo quando afferma Plinio il

Vecchio; si tramanda che Catone fosse uno dei più accaniti avversari dei

primi medici greci e che pretendesse di essere in grado di curarsi da sé

e di trattare anche i membri della sua famiglia. Parecchi capitoli del

suo trattato De agri cultura fornivano ricette di lassativi e diuretici

efficaci nella cura della gotta, della dispepsia e dell'anemia.

LA

SCHEDA

Nel

millennio compreso tra il 500 a.C. e il 500 d.C., l'arte della medicina

del mondo antico raggiunse l'apice del suo sviluppo in Grecia. Giuste o

sbagliate che fossero le loro teorie, i medici dell'antica Grecia

dimostrarono un grande acume clinico. Fu nella prima metà di tale

millennio che i medici greci fecero il passo decisivo (nonostante il

culto di Asclepio) da un contesto soprannaturale all'accettazione di

spiegazioni e di metodi di cura esclusivamente naturalistici e

scientifici. I princìpi medici elaborati in questo periodo dominarono la

medicina per i successivi mille anni, e la loro influenza sulla medicina

di oggi si evince dalla predominanza della terminologia greca.

Nei secoli che precedettero questo millennio illuminato, la medicina greca

seguì il solito modello delle pratiche magico-religiose; in seguito, i

medici-filosofi trasformarono la medicina in una professione in qualche

modo scientifica e naturalistica, ma altamente speculativa e teorica (e

spesso poco accurata). Tuttavia, a differenza dei loro contemporanei di

altri paesi, per la maggior parte i medici greci non erano sacerdoti ma

professionisti, cosicché la conoscenza empirica si combinava con le

teorie speculative dei filosofi.

Il più conosciuto dei princìpi pseudo-scientifici della medicina greca è

la teoria umorale. Si riteneva che il corpo umano fosse costituito

principalmente da quattro umori: sangue, bile gialla, bile nera e

flemma. In condizioni di salute, questi quattro umori erano bilanciati;

ma uno squilibrio nella loro correlazione dava luogo alla malattia e la

Natura si sforzava di restaurare l'equilibrio perduto espellendo

materia. Compito del medico era di aiutare la natura in questo sforzo.

Tracce di questa antica teoria umorale, che risale a più di 2600 anni

fa, sopravvivono in alcune parole ancora oggi in uso, come 'sanguigno',

'malinconico', 'flemmatico',

Per quanto grande sia stata l'influenza dei filosofi sulla medicina greca,

all'inizio del V secolo a.C. si verificò un altro importante passaggio

dalla speculazione al razionalismo, con una sempre maggior enfasi posta

sull'osservazione clinica. L'importanza di questo periodo creativo della

medicina greca è rappresentata da Ippocrate, contemporaneo di altri

immortali personaggi storici come Pericle, Sofocle e Socrate. Nelle sue

mani la medicina divenne un'arte, una scienza e una professione, e il

suo nome è da duemila anni sinonimo di 'Padre della medicina', essendo

divenuto il simbolo della bellezza, del valore e della dignità della

medicina di tutti i tempi.

Della vita di Ippocrate sappiamo ben poco. Nacque nella piccola isola di

Cos, nel mare Egeo, all'incirca nel 460 a.C., e sembra che il suo fosse

un nome piuttosto comune nella Grecia antica. Infatti, anche il nonno

del grande medico portava lo stesso nome. Ippocrate era il secondo dei

sette figli di un medico di nome Eracleide, il quale affermava di far

parte di un gruppo di medici che consideravano Asclepio il loro

protettore. Secondo la tradizione, Ippocrate iniziò lo studio della

medicina prima presso l' Asclepièion di Cos, poi agli Asclepièia di

Cnido, di Thassos e della Tessaglia e, secondo alcuni biografi, anche in

Egitto, in Lidia, e in Scizia. Si dice che egli sia poi ritornato a

esercitare la professione presso la propria comunità nell'isola di Cos,

ma è certo che viaggiò molto. Visitò parecchie città greche e straniere,

praticando la medicina e arricchendo il proprio bagaglio di esperienze.

La sua fama di medico si diffuse e ben presto iniziò a essere

considerato il più insigne rappresentante della Scuola di Cos, che si

occupava principalmente della prognosi e della cura del paziente nella

sua globalità. Ippocrate disapprovava invece la Scuola di Cnido, la

quale si basava sulla diagnosi, sulla spiegazione circoscritta delle

malattie e sulla cura efficace dei singoli organi (da ciò si evince

quanto sia antica la contesa tra medico generico e specialista). Secondo

quanto scrivono Aristotele e Platone, Ippocrate raggiunse in vita una

grande notorietà. Egli fu sicuramente un medico di grande esperienza e

di buon senso. Sembra che sia morto a Larissa, una città nei pressi

della Tessaglia, attorno al 361 a.C., all'età di 99 anni.

È certo che Ippocrate ebbe due figli, Tessalo e Draco, entrambi medici di

rilievo, e un genero, Polibo, anch'egli medico. Essi fondarono la Scuola

del Dogmatismo, basata sugli aforismi di Ippocrate, mantenendo fede ai

suoi principi e dando ai loro scritti il nome del loro illustre padre.

Mentre l'autenticità di Ippocrate come persona non può essere messa in

discussione, l'autenticità della raccolta di opere conosciuta come

Corpus Hippocraticum o Raccolta Ippocratica è oggetto di notevoli dubbi.

Quali delle circa sessanta opere letterarie che ci sono state tramandate

furono scritte da Ippocrate, e quali invece dai suoi ammiratori che,

seguendo la moda del tempo, attribuirono i loro scritti al più famoso

predecessore, resta un problema irrisolto. Tali opere, infatti, non

sembrano scritte da un unico autore, e forse neanche da un unico gruppo

di autori. Questa circostanza, tuttavia, non pregiudica il fatto che

esse rappresentano la prima vetta della medicina greca.

Nonostante le discrepanze, tutti i manoscritti ippocratici pongono

l'accento su di un approccio naturalistico e attribuiscono grande

importanza all'osservazione della malattia, piuttosto che allo studio

della sua causa, relegando le teorie speculative a un ruolo minore. In

essi si trova inoltre la prima 'Dichiarazione d'Indipendenza' della

medicina, contenuta nelle prime frasi dell'opera Del male sacro

(l'epilessia): «Per quanto riguarda il male chiamato 'sacro', non mi

sembra essere né più divino, né più sacro di altre malattie; ma, come le

altre affezioni, ha una causa naturale dalla quale trae origine. Gli

uomini reputano la sua natura e la sua causa divine a cagione della loro

ignoranza e stupefazione, perché essa non somiglia nessun'altra

malattia».

Secondo Gelso, Ippocrate fu il primo a liberare la medicina dai ceppi

della superstizione e dalle illusioni della filosofia. Negli Aforismi di

Ippocrate si trovano affermazioni importanti come «le persone grasse

sono più esposte a morte improvvisa delle persone magre»; «lo spasmo che

sopraggiunge dopo una ferita è fatale» (tetano); «la deformità spinale

coesiste spesso con tosse e tubercolo dei polmoni» (morbo di Pott);

«nella tubercolosi polmonare la diarrea è un sintomo mortale».

Tra i suoi detti, che in seguito diventarono tra i preferiti di tutti i

medici, ricordiamo: «la vita è breve, l'arte lunga, l'occasione

fuggevole, l'esperienza ingannevole e il giudizio difficoltoso» e «non

solo occorre fare la cosa giusta, ma occorre farla al momento giusto». A

coloro che aspiravano a diventare medici, Ippocrate dava questo

consiglio: «Chiunque voglia acquisire conoscenza e competenza in

medicina dovrebbe possedere i seguenti requisiti: una predisposizione

naturale, un'istruzione, una situazione favorevole allo studio, un

insegnamento precoce, amore per la fatica, tempo libero. Prima di tutto

è necessario un talento naturale, perché, quando la Natura si oppone,

ogni altra cosa risulta vana; ma, quando la Natura conduce verso ciò che

è eccellente, ha luogo l'istruzione all'arte, che lo studente deve fare

propria attraverso la riflessione, diventando prontamente un allievo in

un luogo preposto a tale scopo. Egli deve anche possedere un certo amore

per il lavoro e una certa perseveranza, così che l'istruzione, mettendo

radici, potrà dare dei frutti appropriati e abbondanti [...] I medici

sono molti di nome, ma pochi di fatto [...]».

I medici greci venivano istruiti per mezzo di un apprendistato, e il

giuramento che li vincolava ai loro maestri rispecchia il grande valore

etico della professione. Sebbene porti il suo nome da più di duemila

anni, gli studiosi hanno seri dubbi che il 'Giuramento di Ippocrate' sia

stato scritto realmente dal grande medico in persona. Per quanto egli

sia stato e sia riverito e ammirato da tutti fino ai nostri giorni,

sembra che questo documento sia stato prodotto da ambienti medici che si

svilupparono nei secoli successivi al periodo in cui visse Ippocrate.

Tuttavia, è certo che esso incarna i principi e i precetti del grande

medico, e in quanto tale merita di essere ampiamente accettato come

giuramento che debbono pronunciare tutti coloro che si accingono a

iniziare la pratica della professione medica.

Ippocrate e i medici greci che ne seguirono l'insegnamento credevano che

la terapia dovesse prima di tutto assecondare la Natura. Per questo

motivo essa era blanda e, alla luce della mentalità moderna, molto più

razionale di quanto non lo sarebbero stati i metodi usati dagli uomini

di medicina dei periodi successivi. L:alimentazione era considerata di

primaria importanza, sia in condizioni di salute, sia in caso di

malattia. Solo quando la dieta falliva si ricorreva ai farmaci, e solo

quando i farmaci fallivano si ricorreva alla chirurgia. I libri di

chirurgia greci rivelano una grande abilità nel curare le ferite, le

fratture e le lussazioni. Venivano prescritte operazioni in caso di

fistola anale e di emorroidi, e sono anche riportate operazioni

rischiose, come la trapanazione del cranio e l'incisione di empiemi. La

materia medica di Ippocrate era limitata: egli usava pochi farmaci, ma

faceva sicuramente uso di catartici e sedativi.

Lo sviluppo della prognostica deriva con ogni probabilità dalla condizione

sociale dei medici greci che, in quanto artigiani itineranti, non

potevano permettersi di assumersi la responsabilità di curare gli

incurabili. Per quanto riguarda la prognosi, i medici greci facevano

spesso riferimento al dato climatico: si pensava infatti che la malattia

e la salute dipendessero in gran parte dal clima locale.

L'osservazione, basata sull'esame e la visita del paziente, divenne lo

strumento più utile a disposizione del medico; era inoltre utilizzata la

palpazione. Innumerevoli pazienti con la milza ingrossata a causa della

malaria fornivano abbondanti ragioni per utilizzare questa tecnica.

Veniva anche impiegata l'auscultazione a nudo. Gli scritti greci di

medicina sono pieni di preziose osservazioni su malattie ben note come

la malaria, la tubercolosi polmonare, la parotite epidemica, la

polmonite, il carbonchio (antrace) e l'apoplessia. In epoca più tarda

vengono inoltre descritti il diabete, la difterite, la lebbra, la peste,

il tetano, nonché malattie mentali e dermatologiche. Alcuni fatti e

osservazioni menzionati in queste opere furono riscoperti dagli uomini

di medicina del mondo occidentale soltanto parecchi secoli dopo. Da

Ippocrate a Galeno, attraverso Rufus e Arataeus, i medici greci furono

tutti degli acuti osservatori.

La seconda grande vetta venne raggiunta dalla medicina greca nel III

secolo a.C. ad Alessandria, la città fondata da Alessandro il Grande. Le

teorie umorali delle malattie erano allora meno predominanti, rispetto

al periodo sia precedente sia successivo, e le malattie venivano

spiegate sulla base di mutamenti nelle sostanze solide del corpo, era

anche molto praticato lo studio dell'anatomia.

La terza vetta la medicina greca la raggiunge invece a Roma, nei primi

secoli dell'Era cristiana. Questo periodo è rappresentato da Galeno,

medico e farmacista, che fu al servizio di due imperatori. Grazie

all'influenza di Galeno, nel concetto di medicina la scienza prevalse

sull'arte e, mentre la politica del mondo antico diventava romana, la

medicina rimaneva greca. Per quanto i Romani fossero grandi come

conquistatori e amministratori, in medicina non raggiunsero mai livelli

paragonabili a quelli dei Greci. I medici greci furono insuperabili

nella pratica e nel progresso della medicina, a Roma come in qualunque

altro luogo, per tutto il grande millennio inaugurato da Ippocrate.

NOTE

1 - Le meravigliose statue e i bellissimi affreschi che adornano il

palazzo di Cnosso dimostrano l'alto livello artistico raggiunto da

questa civiltà. Non possediamo purtroppo alcun documento che ci informi

sulle condizioni dell'arte medica minoica nel periodo che va dal 4000 al

2000 a.C., ma il serpente, simbolo dell'arte medica, è raffigurato nelle

sculture e nelle terme e negli impianti sanitari venuti alla luce.

2 - La

mitologia greca c'insegna che Delo, isola alla deriva nel mare, fu fatta

affiorare dagli abissi e venne ancorata da Giove, per dare alla dea

Latona un luogo ove mettere al mondo i gemelli Apollo (Febo) e Artemide

(Diana). A Delo si erge il monte Cinto, presso la cui sommità la

leggenda dice che nacque Apollo. Secondo la tradizione Apollo non rimase

a Delo a lungo; anzi, il dio doveva essere estremamente giovane quando

fu portato a Delfi, dove nacque un centro del suo culto e il celebre

oracolo. Apollo insegnò l'arte sanitaria a Chirone, l'ingegnoso centauro

che viene a volte considerato come dio della chirurgia; questi a sua

volta fu maestro di Giasone, di Achille e di Esculapio, personaggio dai

contorni poco netti, che potrebbe essere vissuto intorno al 1250 a.C.

3 -

Nel sonno, il dio

Asclepio si rivelava al paziente, apparendogli con un'aureola di luce

accecante, oppure facendogli udire il suono della sua voce; pare che i

metodi usati nell'incubazione fossero simili a quelli dell'oracolo

delfico e si potrebbe dire che tanto l'una quanto l'altro

rappresentassero forme di psicoterapia.

4 -

Nell'isola sacra di Tino, vicino a Delo, due volte l'anno, durante e una

grande festa, molti malati dormono in chiesa, nella speranza di guarire:

ogni anno vengono riferite guarigioni miracolose. Su piccola scala

l'incubazione viene praticata ancora a Cipro, a Rodi e in molte chiese

rurali della Grecia e dell' Asia Minore.

5 -

La prima edizione

completa, in greco, fu stampata a Venezia, da Aldo Manuzio, nel 1526. La

prima edizione latina era stata pubblicata un anno prima a Roma dalla

stamperia di Calvus. La più ampia traduzione in francese apparve in

dieci volumi, nel 1839-61, a opera di E. Littre (Oeuvres complètes

d'Hippocrate, Paris). La più recente edizione critica è quella diretta

da I. L. Heiberg nel Corpus Medicorum Graecorum (Lipsia-Berlino 1927).

Una traduzione italiana completa è stata curata da M. G. Levi (Venezia

1838).

"Galeno: un Ascendente Protrattosi per

oltre 14 Secoli" SEGUE >>

|