|

GALENO: UN ASCENDENTE

PROTRATTOSI PER OLTRE 14 SECOLI

|

|

|

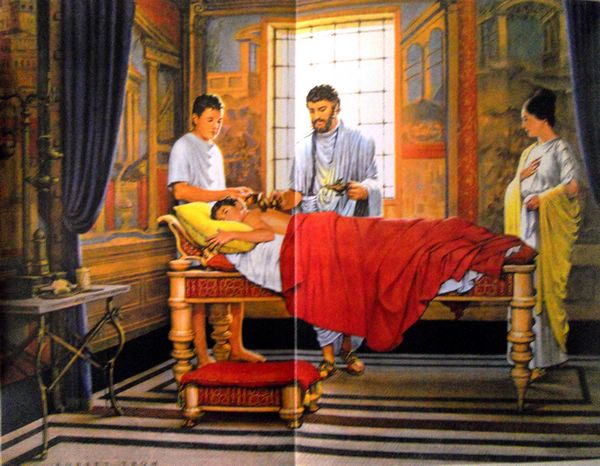

L'ILLUSTRAZIONE

Galeno, i cui insegnamenti furono

considerati dai medici come dogmi per quasi quindici secoli, è

ritratto in una casa romana del II secolo, mentre applica delle

coppette, una forma di trattamento da lui raccomandata. Medico degli

imperatori come anche dei cittadini comuni dell'Impero Romano, il

grande scienziato greco era un acuto osservatore e acquisì una

grande esperienza attraverso la sperimentazione. I risultati della

sua attività sono illustrati nelle numerose opere che portano il suo

nome |

PREMESSA

Ilfrutto della guarigione cresce sull'albero della conoscenza; senza

diagnosi non c'è terapia razionale. Prima analizzare e poi giudicare:

soltanto allora si può aiutare.

In verità

non vi sono state né una medicina latina, né opere di medicina proprie

del genio latino, né dottrine mediche di origine romana, né scuole

latine degne di tale nome: la medicina dei latini è greco-romana. I

metodi, i sistemi, i concetti sono stati introdotti a Roma dai medici

greci; l'autore più latino, Gelso, 'il Cicerone della medicina', ha

preso a prestito quasi tutta la materia della sua opera dalla medicina

greca.

Prima di trattare dell'approdo della medicina greca in Roma, con cui ebbe

inizio in effetti un'epoca completamente nuova, chiudiamo il capitolo

sul periodo ippocrafico con un breve accenno alla scuola medica di

Alessandria(1);

di questa sappiamo poco, salvo che era stata fondata e condotta da due

grandi uomini, Erofilo ed Erasistrato(2),

nati entrambi intorno al 300 a.C. Dei loro scritti, purtroppo perduti,

ci è giunta qualche notizia attraverso le pagine di Galeno e di altri

autori; probabilmente entrambi questi insigni alessandrini praticavano

la vivisezione umana e, secondo Gelso, essi «toglievano criminali dalle

prigioni col permesso reale e li sezionavano vivi. Questo» commenta

l'autore «era di gran lunga il miglior mezzo per raggiungere la

conoscenza».

Con l'andar del tempo, la fama di Alessandria andò declinando e all'Impero

di Alessandro subentrò quello di Roma, che aprì un nuovo campo alla

medicina greca; il sistema medico greco si trasferì a Roma con un

graduale processo di infiltrazione, che iniziò fin da quando la Grecia

era il centro intellettuale del mondo (nella scienza come nelle arti,

infatti, Roma viveva di prestiti(3)).

Non avendo la medicina romana alcuna identità propria, anzi considerandosi

la professione medica inferiore alla dignità del cittadino, gli antichi

Romani facevano da medici per sé e per i propri familiari, invocando

l'assistenza degli dèi, e prima dell'arrivo dei Greci non avevano veri

professionisti, sebbene fossero — come nota il Daremberg(4)—

«sans médecins, mais non sans médecine». Roma era perciò un campo

vergine per i professionisti greci itineranti, data la vicinanza della

Sicilia e dell'Italia meridionale parte integrante della Magna Grecia.

Molti dei primi medici greci erano schiavi di famiglie romane e il

livello sociale della professione era e rimase umile fino al 46 a.C.,

quando Giulio Cesare accordò ai medici i pieni diritti della

cittadinanza romana.

L'opera di Gelso De re medica, scritta nel 30 d.C., è il più antico

documento di medicina del mondo greco - romano dopo la collezione

ippocratica. Il manoscritto, andato perduto nel Medioevo, fu ritrovato a

Milano nel 1443 da Tomas de Cezanne, il futuro Papa Nicola V, e fu il

primo libro di medicina dato alle stampe. A quell'epoca l'arte di

preparare i farmaci non era affatto disgiunta dalla medicina e gli

stessi medici si facevano carico della preparazione e della vendita dei

medicamenti, usando droghe procurate dai tagliatori di radice. Alcuni

medici, a fianco del loro laboratorio potevano anche ospitare in casa i

malati nei quali volevano osservare da vicino il decorso del morbo.

Diosciride de Cilicia, medico militare sotto gli imperatori romani Nerone

e Domiziano, nel I secolo d. C., ha lasciato un'opera che costituisce

materia medica molto importante; in essa descrive oltre 600 piante con

le rispettive capacità curative: il Bdellium, il Ropontico,

l'Assafetida, l'uva arsina, la scilla e, nel regno minerale, la calce,

il solfato di rame, l'acetato di piombo.

La medicina greco-romana raggiunse il suo apice con l'apparizione di un

uomo, i cui insegnamenti dominarono nel campo della medicina per i

successivi quattordici secoli, e nell'oscurantismo del primo Medioevo le

sue opinioni erano veri e propri dogmi, ed eretico sarebbe stato chi

avesse osato discostarsene. Facile intuirne il perché: Galeno

considerava il corpo soltanto come il veicolo dell'anima e questa

convinzione collimava pienamente tanto con le dottrine cristiane quanto

con quelle islamiche, nella nuova corrente monoteistica. Inoltre, egli

aveva pronta una risposta per ogni domanda, una soluzione per ogni

problema, in modo tanto dogmatico da imporre il suo insegnamento come

una fede e disarmare ogni critica. Pur senza avere la statura di

Ippocrate, ne riconosceva l'autorità, accogliendone in gran parte gli

insegnamenti; nei princìpi, seguiva sia Ippocrate sia Aristotele,

credendo, come il primo, nel potere risanatore della fusis o natura e,

come il secondo, nel potere creativo finalistico della natura o di Dio,

sempre operante verso uno scopo definito con assoluta esclusione del

caso.

Galeno (ca. 130-200 d.C.) nacque a Pergamo(5)

in Asia Minore; era figlio di Nikon, valente architetto e uomo abbiente;

sembra che avesse ereditato la brillante intelligenza del padre e il

temperamento litigioso della madre. Nikon, ricevuta in sogno la

rivelazione che il figlio avrebbe avuto un brillante avvenire come

medico, lo fece istruire accuratamente, dapprima in filosofia a Pergamo

e a Smirne, e poi in medicina, ad Alessandria, dopo che ebbe completato

gli studi ed ebbe viaggiato per la Grecia, l'Italia e la Palestina.

Rientrato a Pergamo, Galeno fu nominato medico della scuola dei

gladiatori, incarico che, naturalmente, gli procurò molta esperienza

nella cura dei traumi; quattro anni dopo, crescendo sempre più la sua

fama, decise di tentar la fortuna a Roma, dove esercitò la professione,

insegnò, svolse esperimenti, acquistando subito larga clientela e vasta

reputazione. Dopo pochi anni però tornò a Pergamo, forse per sfuggire la

peste, ma forse anche, secondo una più logica spiegazione, a causa delle

gelosie dei colleghi, che avevano reso la sua vita a Roma difficile e

fors'anche pericolosa. Più tardi l'imperatore Marco Aurelio, asserendo

che «esiste un solo medico, Galeno», ebbe bisogno delle sue cure e gli

intimò di tornare a Roma. Qui Galeno rimase fino alla morte, trent'anni

più tardi.

Nell'esercizio della professione Galeno seguiva i metodi di Ippocrate,

accettando la dottrina degli umori come componenti del corpo: sangue,

flemma, bile e atrabile. Nel Medioevo, questi umori si trasformarono in

'temperamenti': sanguigno, flemmatico, melanconico e collerico,

nomenclatura che è in uso anche oggi. Quattro erano gli elementi: aria,

fuoco, terra e acqua, e quattro le qualità: freddo, caldo, umido e

secco. Le cure erano basate sulla prevalenza e sulle reazioni reciproche

fra elementi e qualità. Galeno comprese l'esistenza di cause

predisponenti e scatenanti le infermità — terminologia anche questa in

uso tuttora —, appoggiò la teoria della 'maturazione' introdotta da

Ippocrate e, applicandola alla cura delle ferite, considerò il pus

benefico: errore, questo, che ritardò notevolmente il progresso della

chirurgia.

Galeno prescriveva diete, massaggi, esercizi e anche molte medicine: i

semplici prodotti vegetali, conosciuti anche oggi come galenici.

Il perdurare della fama di Galeno (che fosse valente diagnosta è

dimostrato dal caso del filosofo Eudamo(7))

non è dovuto tanto alla sua attività di clinico quanto alle sue

ricerche, che hanno posto le basi della fisiologia sperimentale;

riconosciuta l'importanza dell'anatomia per la medicina, egli dichiarava

che un medico senza cognizioni anatomiche è come un architetto senza

progetti; la sua anatomia però era basata sullo studio delle scimmie e

dei maiali, dai quali trasferì senz'altro le sue scoperte all'anatomia

umana, perpetuando così parecchi errori. La dissezione del corpo umano,

infatti, era divenuta illegale e, pur avendo studiato lo scheletro

umano, per i suoi studi anatomici Galeno si serviva delle scimmie di

Barberia, allora comuni in Europa e oggi presenti invece soltanto sulla

Rocca di Gibilterra.

Egli ha lasciato una buona descrizione dei muscoli della scimmia, da lui

convalidata con la dissezione di altri animali; tutti gli elementi

macroscopici del cervello gli erano familiari ed egli descrive sette

coppie di nervi cranici, la prima rappresentata da quelli ottici, e la

quinta dai nervi facciali e acustici insieme. Fu tra i primi a

distinguere i nervi sensitivi da quelli motori e scoprì anche il sistema

nervoso simpatico; i suoi esperimenti, condotti in gran parte su maiali,

gli rivelarono le conseguenze dell'interruzione o emisezione del midollo

spinale ai diversi livelli e gli permisero di dimostrare che il taglio

del nervo ricorrente causa la perdita della voce; rilevò anche, con

esperienze su animali, la posizione degli ureteri.

Il sangue era da lui considerato in movimento ma non in circolazione e

secondo la sua opinione il principio vitale, lo pneuma, entrava nel

polmone con la respirazione, mescolandosi al sangue; constatò che le

arterie contenevano sangue e non soltanto aria, come si era creduto sino

ai suoi giorni, e capì che era il cuore a imprimere movimento al sangue.

Non si rese mai conto, invece, che il sangue circolava; egli credeva che

esso fluisse e rifluisse nei vasi, e proprio l'idea che nel cuore

esistesse un setto poroso fu uno degli errori ciecamente accettati per

secoli.

Galeno fu autore veramente fecondo e gli si attribuiscono più di

cinquecento libri, ma molti dei suoi manoscritti furono distrutti da un

incendio della sua casa di Roma, mentre altri andarono perduti; ne

rimangono tuttavia un'ottantina, copiati e ricopiati più volte durante

il Medioevo e stampati, in seguito, in molte

Il II secolo, in cui visse Galeno, fu il periodo più felice e più prospero

della storia; tuttavia, dopo secoli di pace, l'Impero Romano stava già

avviandosi verso il crollo e da ogni parte si affacciavano gli invasori

barbari: Goti, Vandali e Unni. Per quanto il nobile e illuminato Marco

Aurelio ritardasse con le armi e con la diplomazia il periodo del

declino e dello sfacelo, e benché Costantino differisse la dissoluzione

finale dell'Impero col trasferimento della capitale da Roma a Bisanzio,

nel V secolo il crollo era divenuto inevitabile; nel corso degli anni

che vanno dalla morte di Galeno al periodo del collasso dell'autorità

romana, la medicina fu mantenuta in vita da una serie di medici coltis,

i quali, se non per l'originalità delle idee, meritano la gratitudine

dei posteri per aver raccolto e trascritto molte opere dei loro

predecessori, che altrimenti sarebbero andate irrimediabilmente perdute.

Galeno tocca l'apice della medicina greca nel suo volume De simplicium

medicamentorum temperamentis et ficultatibus. Vengono menzionati

prodotti emollienti per il trattamento dei tumori, grazie alla loro

proprietà calorifiche e non disseccanti: gomme resinate, come lo

storace, il galbano, il bdellium, la gomma ammoniaca e anche il midollo

di certi animali. Suppurativi sono i cataplasmi di farina d'orzo, di

fava, di fieno greco, di lollio, di ceci, di lupino, di miglio;

applicazioni di pece, di resine, burro e di grasso di maiale. Attrattive

sono le sostanze che attirano gli umori dall'interno all'esterno del

corpo, al contrario dei prodotti astringenti. Le resine di tapsia e di

sagapeno sono sedative. Droghe diuretiche sono il seme di ombrellifere,

le radici di valeriana, di asparago, di asarum diacoro; quelle sedative,

i semi di giusquiamo, la resina di tapsia, la bile di animali velenosi.

Tra i prodotti di origine minerale, spesso consigliati nella cura delle

ulcere, vi sono i derivati del rame (ios, verugo o verderame, calcite o

vetriolo) del piombo (psimmythium o cerussa, litargirio, argenti spuma).

Per concludere, a partire dal V secolo a.C. l'arte della medicina si

emancipò dalle pratiche magiche e superstiziose per arrivare a formulare

terapie fondate sull'osservazione rigorosa e ripetuta di sintomi morbosi

e sullo studio dell'azione prodotta con la somministrazione dei vari

farmaci. Si rese allora necessario classificare le conoscenze acquisite

su un certo numero di droghe efficaci secondo un ordine che ne

consentisse un uso più facile e sicuro. Il ragionamento dovette dunque

intervenire a selezionare e verificare i dati dell'esperienza, come pure

a orientare l'osservazione verso la ricerca di nuove acquisizioni.

LA

SCHEDA

Nella

storia della medicina greca due grandi nomi, Ippocrate e Galeno,

sovrastano tutte le altre figure di spicco del ricco panorama di cui

fanno parte. Ippocrate inaugurò un'epoca di intensa creatività

scientifica, che durò più di settecento anni, Galeno visse alla fine di

quest'epoca, ed entrambi promossero la conoscenza scientifica attraverso

un'incredibile mole di opere scritte.

Mentre della vita di Ippocrate non si sa quasi nulla, diversi episodi che

riguardano la vita di Galeno sono invece ampiamente documentati, e le

sue innumerevoli opere sono spesso intercalate dai vari aspetti della

sua personalità.

Gli scritti e gli insegnamenti di Galeno — contraddistinti da brillanti

osservazioni e da sagge applicazioni terapeutiche, ma anche da errori

colossali e da un insopportabile dogmatismo — dominarono, fatto unico

nella storia, il pensiero e la pratica medica per quasi quindici secoli.

Non poche acute osservazioni di Galeno concordano di fatto con le teorie

mediche moderne. I suoi errori concettuali e nell'insegnamento medico

non furono mai seriamente contestati fino a quando l'anatomista Vesalio,

nel 1543, e il fisiologo Harvey, nel 1628, non misero coraggiosamente in

discussione l'infallibilità dell'autorità galenica, dimostrando al

contempo la fondatezza delle proprie scoperte.

Galeno nacque nel 130 d.C. nella città greca di Pergamo, in Asia Minore

(oggi Turchia), sede di uno dei più grandi templi di Asclepio, nonché di

una delle 'sette chiese che si trovano in Asia', a cui fa riferimento

San Giovanni nel I secolo (Rivelazione 2). Galeno era l'unico figlio di

un architetto di nome Nikon, uomo mite, onesto e relativamente ricco, il

quale si interessò attivamente all'istruzione del ragazzo. La madre,

invece, aveva un carattere difficile, soggetto a scatti d'ira nei

confronti dei servi e sempre pronta a litigare col marito. Gli scritti

di Galeno rivelano una scarsa considerazione per lei, ma la sua

influenza si manifesta, inequivocabilmente, nel temperamento del figlio.

Venne chiamato Galenos (che significa «calmo, sereno») e la sua educazione

si svolse sotto la tutela paterna nella fattoria di famiglia fino

all'età di 14 anni; egli fu quindi inviato a Pergamo per prendere

lezioni di filosofia e di matematica. Affinché conservasse uno spirito

imparziale, il padre gli fece frequentare i corsi tenuti da esponenti

delle quattro principali scuole filosofiche di allora. In seguito,

secondo quanto scrive Galeno stesso, Nikon, sotto l'influsso di

Asclepio, ebbe un sogno nel quale veniva esortato a far studiare al

figlio la medicina.

Galeno iniziò così lo studio dell'anatomia a Pergamo, all'età di circa 17

anni ,continuando fino alla morte del padre. Dopo di ciò, studiò presso

i grandi centri di cultura del mondo greco — Smirne, Corinto e

Alessandria — dove integrò la sua crescente mole di conoscenze con altre

branche della medicina, senza naturalmente trascurare la filosofia.

Verso l'anno 158, all'età di 28 anni, ritornò nella città natale di

Pergamo, dove il Gran Sacerdote dell'Asclepièion lo nominò medico dei

gladiatori. Ciò gli offrì molte opportunità non solo di studiare le

applicazioni pratiche nei settori dell'igiene e della medicina, ma anche

di approfondire l'anatomia dal vivo, curando le terribili ferite

riportate dai lottatori.

Quattro anni dopo, l'irrequieto giovane medico partì per Roma, allora

capitale del mondo. Lì, nonostante i numerosi ciarlatani, concorrenti e

nemici, acquisì presto una grande fama grazie alle sue straordinarie

diagnosi, ai metodi di cura, alle conferenze pubbliche, alle

discussioni, alle dimostrazioni fisiologiche e agli scritti. La sua

reputazione crebbe a tal punto che fu chiamato a esaminare l'imperatore

e filosofo Marco Aurelio. La perspicace diagnosi secondo la quale

l'Imperatore soffriva di indigestione, che si contrapponeva alle

complicate teorie degli altri medici, gli fecero guadagnare la nomina di

medico di corte.

Galeno si assentava spesso da Roma per lunghi viaggi di ricerca e di

studio, che lo conducevano in molti paesi. Uno di questi viaggi ebbe

luogo, molto convenientemente, durante un epidemia di peste: un

comportamento non considerato contrario all'etica fino al XVIII secolo.

Tuttavia, ben presto Marco Aurelio lo richiamò da Pergamo al campo

militare di Aquileia, e poco dopo gli venne ordinato di ritornare a Roma

per occuparsi della salute del figlio dell'imperatore, Commodo, che egli

continuò a servire come medico anche quando quest'ultimo succedette al

padre. Nel 192 d.C. circa, tuttavia, il clima politico di Roma divenne

ostile agli eruditi e ai filosofi e Galeno fece ritorno alla sua città

natale. Presumibilmente continuò a viaggiare e a scrivere fino alla

morte, avvenuta a 70 anni, all'alba del III secolo.

La medicina e la patologia praticate da Galeno, sulle quali egli scrisse

le sue opere, si basavano principalmente sulle teorie speculative

ippocratiche dei quattro umori, sui giorni critici e su errate teorie,

pulsazioni e urina. E fu necessario attendere fino al XVI, XVII e XVIII

secolo prima che queste teorie fossero scalzate da approcci più

corretti.

Nonostante mescolasse scienza razionale e speculazione filosofica, Galeno

era un acuto osservatore e un clinico perspicace. Egli ci racconta con

orgoglio di come riuscì a dare una spiegazione agli strani disturbi

sensoriali avvertiti da un paziente al quarto e al quinto dito, che,

secondo lui, erano la conseguenza della frattura di una vertebra del

collo a seguito di una caduta da cavallo; avendo curato tale causa, il

disturbo scomparve. Cercò di formulare una distinzione tra lo sputare

sangue e il vomitare sangue, tra le coliche renali e quelle intestinali.

Era inoltre ben consapevole della componente psicosomatica delle malattie.

Infatti, chiamato a curare una nobildonna che stava rapidamente cadendo

in uno stato di malinconia non febbrile, egli osservò un improvviso

imporporarsi delle guance e un aumento del ritmo delle pulsazioni non

appena veniva pronunciato accidentalmente il nome di Pilade, un attore.

Dopo alcuni giorni di esperimenti, effettuati menzionando i nomi di

altri attori in sua presenza, senza mai ottenere l'aumento delle

pulsazioni se non quando veniva pronunciato il nome di Pilade, Galeno

diagnosticò correttamente il male di quella donna come una passione

insoddisfatta per l'attore in questione.

Nel campo terapeutico e farmacologico, Galeno viene ricordato

principalmente per il suo schematismo e per le sue ricette estremamente

complesse, che a volte contenevano decine di ingredienti. Formule di

questo tipo costituiscono una classe di farmaci chiamati ancora oggi

'galenici'. Tuttavia, egli seguiva la tradizione ippocratica, secondo la

quale numerosi disturbi si potevano curare limitandosi alla dieta e alla

fisioterapia. Era inoltre molto interessato all'igiene e alla

prevenzione, che riteneva essere più importante della cura, e sulla

quale scrisse parecchi libri.

In gioventù Galeno fu un abile chirurgo, ma a Roma abbandonò la pratica

della chirurgia, in quanto la moda del tempo la considerava un'attività

manuale non confacente a un medico colto. Sebbene fosse stato lui a

insegnare ai propri allievi la teoria sui meriti del pus, cercava di

guarire le ferite senza farle giungere a suppurazione.

Oltre che medico, Galeno fu anche uno scienziato Infatti sappiamo che,

mentre con Ippocrate la medicina era soprattutto un'arte, con Galeno fu

prima di tutto una scienza. Anche se Galeno non sezionò corpi umani, la

dissezione degli animali riuscì a chiarire un gran numero di problemi

anatomici fondamentali come il fatto che i vasi sanguigni si diramino

dal cuore, e i nervi dal sistema nervoso centrale. Considerato che erano

tratte da scimmie e maiali, le sue descrizioni sull'anatomia delle ossa

e dei muscoli sono eccellenti e, sebbene i suoi errori siano stati

successivamente emendati da Vesalio, esse contribuirono comunque a

conseguire una conoscenza delle basi dell'anatomia umana.

Circa quattordici secoli dopo, Harvey ribaltò i concetti della fisiologia

di Galeno sul flusso e riflusso del sangue; questo tuttavia nulla toglie

al fatto che Galeno sia stato il più grande fisiologo sperimentale prima

di Harvey. Egli dimostrò la natura delle arterie, degli ureteri, dei

nervi ricorrenti e della spina dorsale; ipotizzò la funzione dei nervi

motori e sensoriali e sapeva riconoscere lo stato di tonicità e lo stato

di contrazione.

La fisiologia di Galeno era invalidata dalla sua propensione per la

filosofia e per la teleologia aristotelica: cioè la convinzione che il

Creatore avesse assegnato a ogni organo uno scopo e che, se egli fosse

riuscito a capire quale era lo scopo di ciascun organo, avrebbe capito

anche come funzionava. Eppure, benché le inclinazioni speculative,

dogmatiche e dialettiche di Galeno, che lo resero tanto amato nel

Medioevo, spesso infastidiscano i lettori moderni, non si può non

restare colpiti dall'acume della sua mente. Nell'esaminare un problema

egli prendeva in considerazione ogni possibile implicazione e

ramificazione. «La ragione» scrive «trova molto velocemente le risposte,

ma è l'esperienza che conferma la nostra fiducia in esse».

L'attività di Galeno fu così varia, e i suoi scritti così numerosi, che è

difficile catalogarli. Egli si occupò di dietetica, patologia, terapia,

farmacia, anatomia, fisiologia, igiene, filosofia della medicina e dei

commentari di Ippocrate: un sapere quasi universale. Scritto in greco,

questo patrimonio galenico non raggiunse il mondo occidentale latino se

non attraverso la mediazione araba. I medici bizantini crearono il mito

di Galeno, e l'ammirazione per i suoi insegnamenti venne da loro

trasmessa ai cristiani d'Oriente e ai Musulmani. Le sue opere furono

tradotte dal greco in siriaco e dal siriaco in arabo; in seguito,

nell'XI e nel XII secolo, le traduzioni e i commentari arabi furono

tradotti in latino. Alcuni dei trattati originali di Galeno sono andati

perduti, mentre altri sono stati recuperati solo da queste traduzioni in

arabo.

Grazie a Galeno la professione medica si arricchì di una serie di

esperienze e di idee nuove. Nonostante la confusione generata

dall'influenza delle varie scuole mediche e delle sette filosofiche,

egli offrì al mondo una sintesi del pensiero e della conoscenza medica

abbastanza solida da durare per quasi quindici secoli. Il suo pensiero

era vivace e perfettamente organizzato ed egli era ben informato su

svariati argomenti. Nel primo periodo della sua vita, insiste

continuamente sulla sperimentazione e sulle prove dimostrabili.

Tuttavia, il giovane Galeno dalla mentalità aperta diverrà in seguito

uno dei più grandi dogmatisti di tutti i tempi, anche se il peso del suo

dogmatismo è stato accresciuto dai suoi seguaci e commentatori. Nel

Medioevo, quando pensare con il proprio cervello non andava di moda,

Galeno fu accettato e tramandato come maestro infallibile. Come sostiene

George Sarton(9),

questa fu «opera dei discepoli, piuttosto che del maestro stesso». Il

biasimo per la servile sottomissione delle generazioni successive alla

sua autorità non può quindi essere ascritto a lui.

Galeno fu un pilastro della medicina, l'ultimo importante pilastro del

millennio caratterizzato dal predominio greco in ambito medico. Nel suo

tempo, fu uno scienziato di prim'ordine.

NOTE

1 -

Nonostante le nostre fonti di informazione siano assai scarse, sappiamo

che Alessandro Magno, non soltanto conquistò la Grecia, l'Asia Minore e

l'Egitto, ma si spinse anche a Est attraverso la Persia, fino all'India,

fondando un vasto impero, che forse sarebbe stato ancor più vasto se

egli non fosse morto prematuramente all'età di trentatré anni. Nelle sue

campagne militari, con mentalità assai avanzata rispetto ai suoi tempi,

aveva portato con sé un buon numero di scienziati, che approfondirono la

conoscenza dei paesi conquistati. Alessandria fu fondata nel 332 a.C.,

nove anni prima della morte di Alessandro, e vi furono creati un centro

di studi e una biblioteca di ben 700.000 volumi. Il suo incendio, dovuto

a una turba di fanatici, che volevano liberarsi del passato per fondare

un 'nuovo ordine', fu un disastro irreparabile.

2 -

Erofìlo fu soprattutto

anatomista e fu il primo a eseguire in pubblico la dissezione del corpo

umano; il suo nome è rimasto legato a uno dei seni venosi del cervello,

il 'torcolare di Erofilo'; inoltre, egli fu il primo a disegnare il

duodeno e a contare le pulsazioni cardiache; il suo trattato di anatomia

fu certo rivoluzionario per i suoi tempi. Erasistrato, considerato il

fondatore della fisiologia, distinse il cervello dal cervelletto e notò

la differenza fra nervi sensitivi e nervi motori; egli riteneva che i

nervi fossero tubi vuoti percorsi da un fluido. I suoi esperimenti

segnarono un nuovo sviluppo nella medicina greca in quanto lo portarono

a respingere la teoria, sino allora accettata, che le malattie fossero

dovute a scompenso degli umori, e le attribuì invece a pletora, cioè

eccessivo afflusso di sangue. Erasistrato credeva che l'aria penetrasse

prima nei polmoni e poi nel sangue, dove si tramutava in Spirito Vitale,

per essere poi trasportata lungo tutto il corpo dalle arterie, idea

elaborata in seguito e trasformata da Galeno.

3 -

Le origini degli Etruschi

sono oscure, ma dobbiamo ammettere che siano stati loro i fondatori di

Roma, a meno di non accettare la leggenda di Romolo e Remo. Come altri

popoli primitivi, gli Etruschi avevano il loro folklore ed è noto che

praticavano la divinazione e la predizione del futuro, studiando il

fegato di animali sacrificati. Sono stati trovati modelli di fegato in

bronzo simili a quelli di argilla, che, come abbiamo visto, si usavano

in Babilonia. Si praticavano senza dubbio rozzi e semplici metodi

curativi, ma non vi è traccia di un sistema medico locale neppure in

tempi più evoluti.

4 -

C. Daremberg, La

médecine, histoire et doctrines, Paris 1865.

5 - La

città, ora chiamata Bergama, si può raggiungere da Smirne (Izmir)

percorrendo verso il Sud circa 50 miglia lungo una strada scoscesa.

Dall'alto di una collina si domina il panorama delle rovine del teatro e

dell'Asclepièio, famose quasi quanto quelle di Epidauro, prima che, nel

XIX secolo, lo stupendo tempio fosse asportato dagli archeologi tedeschi

a Berlino, e ricostruito nell'apposito Museo di Pergamo.

6 -

Questi accusava la

perdita della sensibilità al quarto e quinto dito di una mano; le cure

locali praticate da altri medici non avevano portato alcun giovamento.

Galeno appurò che il malato, poco tempo prima, era caduto da un carro e

aveva battuto il collo contro una pietra aguzza. Utilizzando le sue

cognizioni di fisiologia, individuò nel plesso brachiale la sede del

disturbo e applicò dei revulsivi a quella regione. La cura ebbe

successo, come ci racconta l'autore stesso in termini poco modesti, che

ce lo rivelano uomo tenace nelle sue convinzioni.

7 -

Una delle prime fu curata

nientemeno che da Rabelais (1537) e un suo esemplare costituisce oggi

una rarità. Alcune delle opere di Galeno furono tradotte in varie

lingue. Esiste un'eccellente edizione francese del Daremberg (Oeuvres

Anatomiques, Physiologiques et Médicales de Galen, Paris 1856); in

inglese una sua opera tra le più note e caratteristiche, Delle facoltà

naturali, è stata tradotta da A. J. Brock (Galen, On the Natural

Faculties, London 1917). L'interesse per le teorie anatomiche di Galeno

fu ravvivato dall'opera di Max Simon, (Sieben Biicher Anatomie des

Galen, Leipzig 1906) nonché, nel 1944, dalla traduzione inglese del

Trattato sulle esperienze mediche, condotta da R. Walzer su un

manoscritto arabo del IX secolo rinvenuto a Costantinopoli nel 1931.

L'opera di Galeno rappresenta il punto più alto della medicina

greco-romana e il medico di Pergamo rimase per secoli, ovviamente suo

malgrado, l'autorità indiscussa in questo campo. Galeno, e non

Ippocrate, fu la guida principale e il caposcuola dei medici medioevali,

e tale rimase, imponente, dogmatico, infallibile, fin quando Paracelso

non ebbe l'audacia di iniziare i suoi corsi dando alle fiamme, sulla

pubblica piazza, le opere di Galeno, finché Vesalio non fece tabula rasa

di molti miti anatomici, eseguendo la dissezione del corpo umano, e

finché Ambroise Paré non sostituì la semplice fasciatura all'olio

bollente e non ammise la possibilità della guarigione spontanea.

8 -

Uno dei primi fra questi

compilatori fu Oribasio (325-403 d.C.), medico di Giuliano l'Apostata,

l'ultimo imperatore romano a opporsi alla Cristianità e a sostenere il

vecchio mondo della civiltà greca. Come Galeno, Oribasio era nato a

Pergamo e scrisse un trattato di medicina e di chirurgia in settanta

libri, dei quali venticinque pervennero fino a noi integralmente nella

traduzione francese di Daremberg in sei volumi. Fu molto preciso nel

citare le fonti delle sue informazioni e ciò conferisce grande valore

culturale alla sua opera, offrendoci tracce di una letteratura che

altrimenti ci sarebbe sconosciuta. Preparò, per suo figlio, una sinossi

e un trattato divulgativo, l'Euporista, che contiene consigli medici e

istruzioni sul pronto soccorso, e fece conoscere Antillo (II secolo) che

curò l'aneurisma mediante legatura a monte e a valle della lesione e

descrisse anche la tracheotomia. Ezio (VI secolo) fu uno scrittore

bizantino di Amida, sulle rive del Tigri, la cui fede cristiana ebbe

riflessi sul suo insegnamento, facendogli praticare incantesimi

d'ispirazione biblica. Le sue opere consistono nei sedici volumi del

Tetrabi blion che, pur essendo meno accurate di quelle di Oribasio,

furono altamente apprezzate durante il Rinascimento. Di particolare

importanza e valore sono le sue indagini sui veleni, le descrizioni

classiche delle malattie degli occhi, delle orecchie, del naso e della

gola; non vi è un'edizione moderna completa delle sue opere, ma esiste

una buona traduzione in latino del XVI secolo. Alessandro di Tralles

(525-605 d.C.) merita di essere ricordato, e la sua opera fu spesso

citata da scrittori posteriori. Si dice che egli abbia molto viaggiato e

che abbia insegnato a Roma. Sembra che sia stato il primo a

differenziare i parassiti intestinali, che curava con la felce e il

melograno. Paolo di Egina (607-690 d.C.) scrisse un Epitome in sette

volumi (il volume VI era dedicato alla chirurgia).

9 -

G. Sarton, Introduction

to the History of Science, Baltimora 1927-32.

"Ràzì e la Medicina Araba" SEGUE

>>

|