|

PARTE

V

(continuazione 1)

|

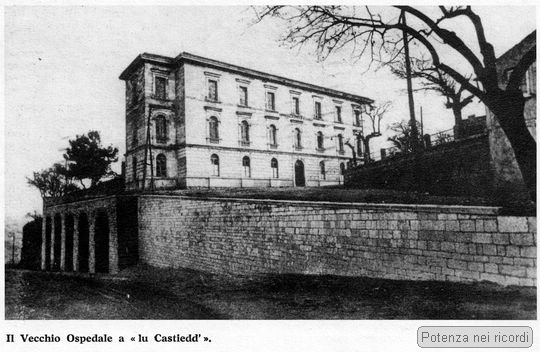

Il palazzo, che

ospitava l'ospedale, non era un palazzo del Vanvitelli, ma, certamente,

un palazzo dall'architettura sobria e decorosa, che non sfigurava e che

non avrebbe fatto brutta figura nemmeno oggi, anzi, nei confronti degli

scatoloni di cemento armato, dove si è concesso molto al lucro e niente

alla grazia ed all'arte, avrebbe, a dir poco, giganteggiato. Perché le

mie considerazioni non siano ritenute sacrileghe e maldicenti propongo

qualche immagine fotografica, pregando i cortesi lettori di raffrontarle

con l'immagine che offre l'attuale edificio sede dell'Istituto Tecnico

Statale Commerciale « L. da Vinci ». Onestamente, a me pare ben povera

cosa, almeno dal punto di vista estetico e senza addentrarmi nel

discorso della funzionalità, che non mi compete, e che molto ha tolto al

decoro della città.

Ed a proposito dell'ospedale scrive il prof. Vincenzo Marsico nel suo

libro « L'ospedale S. Carlo di Potenza nella storia di ieri e di oggi »,

edito nel 1957: « Questo vasto corpo di fabbrica fu costruito dal 1924

al 1927, attaccato al vecchio castello, sede primitiva dell'ospedale, in

considerazione delle nuove esigenze dei tempi e del numero di richieste

di ricovero sempre in continua crescenza ».

Ed è sempre Marsico che ci informa che l'edificio fu costruito a spese

dell'Amministrazione Provinciale per un costo complessivo di poco più di

un milione, forse meno di quanto si spende, oggi, in questo periodo

calamitoso e quasi invivibile, per comprare un vestito, un cappotto e un

paio di scarpe.

Certo, vi fu un degrado dell'edificio, che ebbe inizio con il

trasferimento dell'ospedale al Rione S. Maria e si completò quando fu

adibito ad « accampamento » per i senza tetto a seguito del

bombardamento alleato dell'8 settembre del 1943.

Un bombardamento tanto sconsiderato, e non certo suggerito da necessità

belliche, quanto scellerato e disumano perché furono colpiti l'ospedale

di Santa Maria, la Chiesa di San Gerardo, civili abitazioni, morirono

cittadini inermi e innocenti. I disastri maggiori si verificarono con il

secondo bombardamento, effettuato alle ore 10 del 9 settembre. Anche la

mia casa di Santa Maria fu rasa al suolo e mia madre e le mie cinque

sorelle furono salve per miracolo.

Non ho ricordi personali perché ero già soldato in giro per l'Europa ma

tutto ciò che ascoltai al mio ritorno fu più che sufficiente a darmi

l'idea del disastro.

Se è vero, purtroppo, che i vincitori hanno sempre ragione, è,

altrettanto vero che, di fronte a Dio e di fronte alla storia, non

saranno mai assolti gli assassini, che si macchiarono del martirio della

nostra città, esempio, in tutti i tempi, di onestà, di umanità, di

civiltà.

Comunque, ritornando al vecchio ospedale a « lu castiedd' », non mi pare

che il degrado potesse costituire la ragione sufficiente per la sua

demolizione. Archivio la conclusione fra le tante cose avvenute a

Potenza e in maniera strana e inspiegabile, mentre chiudo gli occhi,

quasi sognando, per rivedermi giovinetto, tante volte fermo, incantato

davanti a quell'edificio. Forse perché nel chiuso del mio « io »,

silenziosamente ma tenacemente, già si progettava e si costruiva il mio

futuro di medico, ma una cosa è certa che mi affascinava quella facciata

linda, pulita, chiara, mi affascinavano i camici bianchi dei medici, le

cornette delle Suore di S. Vincenzo, che si intravedevano attraverso i

vetri di quelle suggestive finestre ad arco, ma mi affascinavano ancora

di più, mentre mi sentivo sempre più piccolo, quei medici, quando li

vedevo uscire.

Don Peppino Gilio, uomo dotato di notevole intelligenza e cultura, che

fu anche Ufficiale Sanitario della città per circa quarant'anni, che

negli ultimi anni della sua vita mi onorò della sua amicizia e della sua

grande stima.

Il dottor Michele Ricciuti, insigne nella scienza e nell'arte medica,

che dette lustro a quella famiglia ospedaliera e a tutta la città.

Il dottor Orazio Gavioli, che aveva ereditato il bisturi dal padre

Federico e che, con la sua opera attenta, scrupolosa onorò quella

eredità, specie se si tiene conto dei tempi, delle conoscenze e dei

mezzi a disposizione. Ma don Orazio, dall'aspetto austero e ieratico,

dallo sguardo acuto ma bonario, non fu soltanto un ottimo chirurgo ma un

innamorato e cultore delle scienze pure, in particolare, della Botanica.

In questa scienza fece studi fondamentali e di interesse nazionale e

internazionale. Curò personalmente una raccolta di erbe, ne studiò la

loro vita, riferì i risultati nelle sue pubblicazioni, le catalogò con

la pazienza del certosino. Alla sua morte la preziosa collezione, dietro

richiesta, fu inviata all'erbario di Firenze, per arricchire il

patrimonio di quel grande Istituto.

Mi sono soffermato nel ricordo di tre insigni medici e questo perché, a

prescindere dal loro grande valore umano e professionale, furono proprio

loro a dare l'impronta e il tono all'ospedale, sia dal punto di vista

organizzativo dei servizi e sia dal punto di vista dell'esercizio della

scienza e dell'arte medica.

Furono maestri di scienza, di arte e di vita per la loro indiscutibile

preparazione professionale, per la loro condotta moralmente

irreprensibile, per la loro dignità, per la loro onestà, per il loro

amore verso l'umanità, a cui dedicarono, non senza sacrifici, la loro

anima ed il loro corpo; furono apostoli e missionari della vera, grande,

nobile professione medica, di cui si va perdendo il profumo anche se si

acquista, di giorno in giorno, sempre più scienza e mezzi tecnici.

Ebbero il sacro rispetto del malato perché lo considerarono anima, prima

di tutto, e poi materia e non come avviene oggi, tristemente, anche per

un balordo sistema di assistenza sanitaria, un numero, disumanizzato, e

un mezzo per far denari. Furono spiriti eletti e, forse, perciò

dimenticati in questi tempi decadenti, eppure, vissero e lavorarono

anche per il dopo morte.

Ingratitudine, malevolenza? Macché, non abbiamo disposizione a recepire

eredità spirituali, non amiamo i valori eterni, avvinti come siamo alla

materia, al bene della carne ,ma quegli uomini non accumularono soldi e

lasciarono ai figli solo il pane per domani perché dal dopodomani in poi

avrebbero dovuto guadagnarselo da soli.

Fra questi uomini ed a questa scuola mossero i primi passi

professionali: Domenico Catalani, a cui va il merito della intuizione

delle necessità ostetriche e l'organizzazione della prima Sala Ostetrica

a « lu Castiedde »; Vincenzo Montesano, divenuto, poi, docente di

Clinica delle malattie Veneree e della pelle; Michele Laviani, divenuto,

poi, chirurgo, Michele Buccico ed altri.

Erano tutti preda dei miei sguardi, circondati dalla mia ammirazione, e,

qualche volta, furono quasi inseguiti da me per la strada, non per mera

curiosità di ragazzo, ma per vedere se i loro sguardi, i loro gesti, i

loro passi fossero come quelli degli altri comuni mortali talmente ero

accecato dal loro fascino da crederli esseri diversi e diverso avrei

voluto trovare tutto in loro.

Quasi ritenni un avvenimento favorevole un ascesso perché mi mise nella

condizione di varcare la porta dell'ospedale, di conoscere quei

personaggi da vicino, di sentire la loro voce, di sentirmi sfiorare

dalla mano del chirurgo, quella mano miracolosa e taumaturgica, che mi

tolse il dolore, il pus, che mi dette la guarigione.

|

|

Il Prof. Federico Gavioli

|

|

Ed il chirurgo

dalla mano grassottella ma dolce e veloce, dal volto rotondo, liscio e

giovanile, dallo sguardo intelligentissimo, acuto e penetrante, dai

capelli, pochi, in verità, alle tempie ed al centro, tirati all'indietro

e cadenti sulla nuca in una curata zazzerella era: Federico Gavioli.

Fu il mio primo incontro con l'uomo, il professionista, lo scrittore, il

poeta, il giornalista verso cui crebbe, a mano a mano, apprezzamento

stima, amicizia, affetto. Via, via che i nostri rapporti divennero più

frequenti, sia professionali che extraprofessionali, crebbe tanta

reciproca comprensione e simpatica convivenza, forse, perché, oltre ai

comuni interessi professionali, avevamo in comune interessi umanistici e

letterari ma più probabilmente perché avevamo in comune il culto di

alcuni sentimenti ed alcuni tratti del carattere.

Federico Gavioli si spense all'alba del 7 gennaio del 1957 e questo mio

ricordo non vuole avere il sapore di una commemorazione ma è l'omaggio

devoto di chi, nella pienezza di una esperta consapevolezza, ritenne e

ritiene che l'Uomo onorò la nostra Terra in tutti i campi e che innalzò

a vessillo della sua vita, purtroppo breve, era un ragazzo del '99, lo

studio serio, profondo e sostanzioso ed il lavoro continuo, tenace,

assiduo, silenzioso e mai strombazzato.

Fu il vero, grande erede di quei medici, che lo precedettero, ne esaltò

le loro qualità umane, scientifiche e tecniche con la sua preparazione

solida e sempre aggiornata, con le sue intuizioni e tecniche chirurgiche

sempre all'avanguardia, ma, innanzitutto, con la sua immensa bontà.

« t morto l'uomo più buono del mondo » gridò, fra lagrime e singhiozzi,

una umile contadina, avvicinandosi a rendere il suo ultimo, devoto

omaggio alle spoglie terrene di Federico Gavioli.

Ed è proprio questo il lato della figura di quell'Uomo, che io vorrei

ricordare, perché non fosse dimenticato né travisato, come, purtroppo, è

stato fatto da labili di mente ed aridi di cuore, per via di alcuni

atteggiamenti non conformisti e di credenze non ostentate. Fu,

essenzialmente e generosamente, buono proprio quando gli venne a mancare

la gratitudine umana, fu buono nel saper ascoltare tutti ,nel saper

comprendere gli altri, nel saper valutare uomini e cose, nel saper

pagare di persona quando si trattò di difendere le sue idee e la sua

causa, fu squisitamente buono quando seppe immedesimarsi nel povero, che

chiedeva, nel malato, che fu sempre la sua pena, la sua passione, il suo

tormento.

Fu, come tutti gli esseri superiori, meravigliosamente buono con i suoi

nemici e denigratori anche quando fu severo nei giudizi o quando

appariva particolarmente nervoso. Fu aperto a tutte le istanze e detestò

l'ingiustizia, la maldicenza, la diseducazione, l'incultura.

Non amò carità cristiana « pelosa ed ipocrita » ma amò la sua carità,

praticata in ogni momento della sua giornata, quando nessuno lo vedeva.

E tutto questo perché l'Uomo aveva qualità intellettuali luminose,

vivacità di ingegno, preparazione culturale generica e specifica

eccellente, educazione morale e civile squisita; perché fu poeta

nell'anima prima di essere poeta in liriche di delicato sentire,

scrittore incisivo, oratore straordinario perché forbito, elegante,

affascinante.

Fu giornalista battagliero, brioso, capace di tradurre negli scritti

quella vena umoristica, che gli era congeniale e che, tante volte,

traspariva nel suo sorriso pieno, luminoso, sincero, travolgente. Ebbe

il culto dell'amicizia ed amò l'amico più di se stesso. t

un'affermazione che posso fare in tutta coscienza perché ebbi l'onore di

essere fra i suoi amici, anzi, più di un amico perché mi stimò e mi

valutò al di sopra dei miei meriti e delle mie qualità, forse, per la

mia sincerità e fedeltà. Peccò, talvolta, di ingenuità e di generosità e

non mi sentirei di condannarlo perché ingenuità e generosità fanno parte

delle doti dei buoni.

Lasciò numerose pubblicazioni scientifiche di notevole peso e

contributo. Alcune in tedesco e fatte nel triennio, 19251927, durante il

quale fu assistente alla

Clinica Chirurgica dell'Università di Monaco, diretta dal più grande

chirurgo dell'epoca, il prof. Ferdinando Sauerbruch. In esse vi è il

Federico Gavioli medico, la sua preparazione scientifica, la sua

esperienza tecnica, che lo portarono alla ben meritata docenza

universitaria. Era fra i chirurgi più stimati dal prof. Raffaele

Paolucci ed anche dal prof. Pietro Valdoni, entrambi maestri di

chirurgia dell'Università di Roma.

Ma fu poeta, scrittore, oratore, umanista e filosofo, certo, ed è in

questa veste che lo troviamo nei suoi libri: « I petali del loto » — una

raccolta di poesie del 1929 — « I colori dell'ansia » — racconti del

1934 — « L'anima nel liuto » — un'altra raccolta di poesie del 1937 —.

Così lo ritroviamo nei suoi tanti discorsi, dove seppe toccare vette di

estrema grandezza per la sublime fusione dell'arte oratoria con il

lirismo più puro.

Vale la pena ricordare un breve passo del suo più nobile e squisito

discorso « L'anima del Chirurgo », pronunciato nell'Aula Magna del Liceo

« Luigi La Vista » in Potenza nel novembre del 1933:

« Ma la morte è inspiegabile, crudele, terribile quando rapisce il

bambino nato per vivere, per sbocciare la sua gioventù, irrobustire la

sua maturità; quando abbatte l'uomo robusto che ancora ha da fare la sua

strada, la giovane donna o la madre e fa dei bimbi orfani e soli ».

Dunque, il vecchio ospedale a « lu Castiedd' » era all'apice di un

triangolo che aveva da un lato la via Manhes con il campo di Padreterno

e il carcere di Santa Croce e dall'altro lato una serie di case e «

casaredde » con vicoli e vicoletti, che costituivano l'estremo sud del

Rione Addone ,di cui, oggi, non vi è traccia.

La strada Manhes portava alla mulattiera per San Rocco ed era collegata

alla via Bonaventura per mezzo della Rampa Manhes e alla via Cipriani

per mezzo della Rampa delle Prigioni. Il cemento armato ha fatto

scomparire il Campo di Padreterno, tristemente ricordato dai ladruncoli

di frutta o di uova di pollaio, sparacchiati a sale nei glutei, con la

precisione del campione di tiro a segno, dal padrone che dormiva con un

occhio solo di notte e di giorno.

È sparito pure il carcere di Santa Croce per far posto all'edificio, che

ospita la Scuola Media Statale « F. Torraca ».

Scrive L. C. Rutigliano a pag. 299 del libro « Cento Cuntane »: « Le

Carceri di Santa Croce furono realizzate tra il 1820 e il 1830 e per

molti decenni costituirono il più grande Istituto di pena dell'intera

regione. Parlare di « Istituto di pena » è andare oltre la realtà di un

edificio che, come tanti, era sorto per ben altri scopi ed era stato

adattato alla funzione di carcere pur essendo privo di qualsiasi

requisito strutturale che lo rendesse idoneo alla reclusione ed alla

custodia dei detenuti. Aveva dalla sua il pregio di essere uno degli

edifici più grandi di Potenza, con strutture imponenti per il tempo, una

collocazione esterna all'abitato — per raggiungerlo occorreva « uscire »

da Porta San Luca — un'ampia zona libera a sud, recintata, confinante

con la vera e propria « campagna ».

Se le condizioni igieniche dell'intera città, a quel tempo, erano tali

da impensierire corti di amministratori ad ogni livello, e se per farvi

fronte si era tentato ogni iniziativa capace di ottenere interventi

straordinari da parte dello Stato, è facile comprendere quali potessero

essere le condizioni di vita di quanti erano costretti a soggiornare in

quella galera ».

Non ci sono dubbi che il Carcere di Santa Croce fosse una topaia al

limite dell'umano. Lo rivelava il tanfo che emanava e che quasi mozzava

il respiro a chi passava da quelle parti anche se con i talloni che

toccavano il sedere per il fugone, come avveniva a noi ragazzi quando

passavamo davanti a quell'edificio e quel muro di cinta, presi da una

paura fottuta.

Era paura delle guardie, dei carcerati, che, in verità, non vedevamo, il

certo è che invece di camminare scappavamo: eravamo quasi ridicoli.

Non si vedeva niente e, solo qualche volta, capitava di sentire rumore

di chiavi o stridere di porte di ferro.

Non credo che vi fosse ragazzo, allora, tormentato dalla curiosità di

visitare il « di dentro ». Ma non vi era nemmeno la possibilità di

poterlo fare.

Entrai in quel carcere per ragioni professionali in epoca più recente,

qualche anno prima che fosse demolito. Ero adulto e medico ed ero

reduce, per giunta, dalla guerra ma lo spettacolo che si aprì davanti ai

miei occhi fu assolutamente terribile e non dimenticabile, tale da dare

ragione a Michelino Pergola, che, nel suo libro « Potenza Scomparsa », a

pag. 29, ha scritto: « ... ed il vicino carcere detto, con dolorosa

proprietà, di Santa Croce ».

Certo, di Santa Croce e, forse, non ebbe torto quel carcerato che, dalle

sbarre di ferro della cella di segregazione, una specie di fogna, mi

salutò con una voce che aveva più del bestiale che dell'umano ed

aggiunse: « per aspra ad astra ». Eppure aveva fatto fuori di una sola

botta suocera, moglie ed una figlia ma, evidentemente, era sicuro di

raggiungere le stelle, dopo quei tormenti più pesanti della sua stessa

colpa.

|

|

Ultime case di Via Pretoria. (Sullo sfondo il vecchio Ospedale) |

Non ho fotografie,

di interni o di esterni, del Carcere e, credo, sia meglio così anche

perché il ricordo visivo incide di più sull'animo e lo rattrista ed il

carcere è un luogo di tristezza e quello di Santa Croce era un luogo di

profonda tristezza per chi vi era costretto ad abitarlo ma, forse, di

più per chi permetteva che fosse abitato. Le condizioni erano note a

tutti ed il carcere nuovo a Potenza è stato una realtà solo nel passato

recente

L'antica Via Pretoria si fermava alla Porta San Luca, anche se nel

rimanente tratto vi fossero ancora casette uguali a quelle che si

potevano vedere in altri tratti della stessa via e che, da un lato e

dall'altro, si stendevano fino vicino all'ospedale. La Porta aveva preso

il nome dall'antico Convento di San Luca, che fu soppresso e nei locali

fu alloggiato il Distretto Militare.

Oggi, con tutte le modifiche che sono state apportate all'antica

costruzione e, in verità, fatte con un certo decoro architettonico e

senza guastare molto il preesistente, è la sede della Caserma dei

Carabinieri.

L'antico Convento aveva un muro di cinta e un giardino nella scarpata

sottostante, dove è, oggi, la via Beato Bonaventura e la piazzetta

Cipriani, che non esistevano, ma vi era una stradetta tortuosa, la

Strada di Porta San Luca, che partiva dal limite della via Pretoria,

girava l'angolo del Convento e attraversava la Porta San Luca, che

appare, oggi, semidistrutta e pericolante e, mi pare, anche pericolosa

per le bancarelle, sistemate sotto e nei pressi, e per la gente che

passa.

La Strada San Luca scendeva costeggiando il vecchio carcere di Santa

Croce, proprio nella zona dove è la Scuola Media Statale « F. Torraca »

e si immetteva nella Strada Raffaele Acerenza, di fronte all'Ospizio di

Mendicità. Intorno alla Porta e lungo l'ultimo tratto della via

Pretoria, dove è sorto il palazzo della Previdenza Sociale, vi era un

gruppo di casette, di quelle tipiche della vecchia Potenza, altre erano

dove è l'Ufficio Postale ed insieme formavano il Rione; San Luca.

Sostanzialmente e nella generalità non vi era molta differenza fra gli

abitanti del Rione Addone e quelli del Rione San Luca, anche se, sotto

sotto e con molta discrezione, quelli di San Luca vantavano e

rivendicavano di essere un gradino più in alto degli altri, però, a onor

del vero, le rivendicazioni erano soltanto a parole perché nessun atto

di intolleranza o di violenza vi fu fra loro.

Forse, vi fu soltanto qualche atto di sbruffoneria: chi aveva fatto o

era in grado di fare « lu fanoio.» più grande, chi era più capace di

fare l'addobbo del balcone per la festa di San Gerardo, di San Rocco e

del Corpus Domini, chi si sapeva vestire meglio da « turco » o sapeva

meglio preparare « l'angiliedde ».

|

|

I "resti" del Rione San Luca dopo la costruzione del Palazzo

delle Poste |

Forse, quelli di

San Luca si sentivano meno « bracciali » di quelli del Rione Addone

perché fra loro vi erano più impiegati e qualche professionista.

Piccole cose, in fondo, di gente semplice, non sofisticata ma « ca

quedde ca tinìa 'ncuorp' tinìa 'mmocca », di gente che non passava le

serate davanti a un televisore a rincitrullirsi ma s'affacciava a la

cantina, faceva il tressette con gli amici, beveva il buon bicchiere di

vino e poi a casa ed a letto perché la sveglia era per tutti di

buon'ora. Ed era veramente di buon'ora per tutti, per il contadino che

doveva raggiungere le proprie terre, per l'operaio che doveva

raggiungere il proprio posto di lavoro, ma anche per il professionista e

per l'impiegato, che, in genere, prima di dare inizio alla propria

attività si facevano il giro per il mercato e la salumeria per la

giornaliera provvista.

« La spesa » in molte famiglie toccava all'uomo e non per sfiducia verso

la don na, nemmeno per gelosia, ma, direi, per troppo rispetto alla

donna, madre o sposa, perché fare « la spesa » era una fatica e per

evitare alla donna il trauma di qualche parolaccia o qualche frase

irriguardosa.

Il mercato non era ritenuto, certo, un luogo sacro ma altamente profano

tanto è vero che quando qualcuno gridava e si faceva trascinare, nella

foga, a dire qualche parolaccia veniva subito redarguito: « Uè, Uè

calma, t'avisce crere ca stai a lu mercato! ».

Ma non è, poi, che al mercato si facesse dell'orribile turpiloquio o si

vomitassero frasi terribili, tutt'al più qualche frase, molto

timidamente e fra i denti proferita dal possibile doppio significato,

qualche « cazzone » o « fesso » sussurrato e, questo, in fondo, era

tutto. Ma anche questo faceva arrossire per la vergogna i presenti,

specialmente se era presente qualche donna, e c'era sempre qualcuno

pronto a redarguire: « Scustumare e fetente t'avesce carè la dengua ». E

lu « scustumare » non faceva clienti, se era negoziante, perché veniva

subito additato e squalificato: « nunn' gni gì da quedde ca tene la

dengua spuntura ».

|

|

Vico San Luca in prossimità della cantina "Triminiedd'"

|

|

|

Case del Rione San Luca |

Inezie e soltanto

inezie per chi vive i tempi attuali, per chi sente ben altro e non lo

sente al mercato, perché al mercato continuano ad andare i genitori e,

magari, i nonni ma lo sente ovunque e persino nei luoghi sacri.

Non è possibile ricordare il Rione San Luca senza ricordarsi di «

Triminiedd' » e, sì, perché la rinomata « trippa » con il sughetto al

pomodoro e piccante è nata al Rione San Luca e con la trippa i fiumi di

sottapera.

Si salivano tre o quattro gradini e, attraverso una porta a mezzi vetri,

che chiaramente mostrava la sua data di nascita « da 'mmane a li Borboni

» sentenziavano i maldicenti, alquanto sconnessa e molto indulgente alle

folate di vento, che non mancavano mai e che, in fondo, non erano del

tutto inutili e dannose perché, qualche volta, servivano anche a

schiarire le idee a chi aveva alzato il gomito un po' troppo, si entrava

in un primo locale in cui faceva spicco e, a chi entrava per la prima

volta, anche impressione, sulla sinistra, una imponente « fornacella »,

rivestita di mattonelle bianche con tre o quattro bocche di fuoco. Sulla

più grande vi era, quasi in continuazione, un ben capiente « cav'rare »,

quindi, « nu cav'rarone », che bolliva sempre e cuoceva « trippe » di

tutte le specie e dimensioni.

A giusta cottura, le « trippe » venivano scolate, spellate, pulite,

ripulite, tagliuzzate a pezzettini, anche con una certa attenzione

geometrica, e calate « 'nda li pariedde » con il sughetto, che erano

piazzate sulle bocche da fuoco più piccole.

Tutto si svolgeva più con l'immagine di un rito che con la sostanza di

una cucina casareccia, quale, di fatto, era.

Si lasciava completare, così, la cottura a fuoco lento e con oculata

sorveglianza, girando, nelle padelle, la « trippa », spesso e con

movimenti rotatori, « cu la cucchiara d' 'degna ca s'avìa 'nsapurì ».

Se gli odori che uscivano da « lu cav'rare » erano, a dir poco,

stomachevoli, quelli che venivano da « li pariedde », non appena si

alzava poco poco il coperchio, facevano veramente venire l'acquolina in

bocca.

Donne smanicate non facevano una bella vita tra il caldo dei fornelli e

la fatica fisica per pulire le trippe, e non era facile, ma erano felici

perché facevano la gioia dei loro avventori ed erano tanti perché « la

trippa » si poteva fare anche in casa ma come si mangiava da «

Trimeniedd' » non c'era l'uguale.

Si mangiava la trippa e si ungevano, nel sugo, fette di pane e le fette

dovevano essere « a tutta scanara », cioè quanto era lungo il diametro

della panella, e dovevano essere di un certo spessore, perché se, per

caso, fossero state sottili ci sarebbe stato sempre chi si sarebbe

ribellato: « ... e 'cchè m'hai datt' l'ostia? ... ca quanne m'aggia fà

la cumunione vagge a la chiesa ... ».

Trippa e chiacchiere venivano innaffiate da fiumi di sottapera e

ubriachi, quelli cosiddetti fradici, non se ne vedevano molti. Il pregio

era proprio della « sottapera », che era un vinello frizzantino, da tre

a cinque gradi al massimo, che si otteneva con la spremitura delle «

raspe » dei grappoli d'uva, già spremuti per il vino buono, che era

allungato con molta acqua ed era piacevole al palato, toglieva la sete e

... aumentava la diuresi, diventando, così, di grande aiuto a quelli che

avessero avuto difficoltà urinarie.

La maestra della « trippa » e direttrice del locale, quella che

manteneva in pugno tutto, cassa, cucina, manovalanza e clienti, quella

che faceva il bello e il cattivo tempo, con estrema cordialità ma,

all'occorrenza, con grande decisione era « Zia Maria ». Una donna di

costituzione al di sopra della media ed anche una bella donna, capace di

vedere tutto anche quando era di « cuozzo », intelligente, pratica,

senza fronzoli, di poche parole, ancor meno con chi non le meritava o

avesse azzardato a mancarle di rispetto.

Mi conobbe giovane medico e non mi mollò più, voleva essere servita,

amava la puntualità ma non si scordava mai di pagare e di ringraziare.

Cettina, la figlia che aveva ereditato tante virtù dalla mamma, che

aveva saputo trasformare la « cantina d' Tremeniedd' » in un vero

ristorante, mantenendo fede alla tradizione della « trippa » con

l'aggiunta di altre pietanze genuine e casarecce per il gusto e il

piacere degli affezionati, da breve tempo, e improvvisamente, è passata

alla vita eterna. È un ricordo che mi rattrista e mi addolora anche

perché ho conosciuto, le pene, i tormenti, i sacrifici della sua vita,

le peripezie da San Luca a la Piazzetta Duca della Verdura e, in ultimo

a Bucaletto per le sfortunate vicende del terremoto del 23 novembre del

1980.

|

|

Via Addone

|

|

|

Case del Rione San Luca |

Era del Rione San

Luca il medico Michele Marino, che ho ricordato come Sindaco della

città, come uomo e come professionista ed a quel ricordo potrei

aggiungere che fu apprezzatissimo collaboratore del prof. Giulio

Gianturco alla clinica « Remigia Gianturco » e che, oltre alla

collaborazione medica, egli fu l'autentico animatore di quella

organizzazione sanitaria, il consigliere sagace, scaltrito, consumato

diplomatico nel mantenere e intrecciare pubbliche relazioni.

Alla destra di chi guardasse con le spalle rivolto all'ospedale era il

Rione Addone, attraversato dalla via Addone, che iniziava di fronte al

Seminario e scendeva fino a via Pretoria tra le case di Fittipaldi,

Albano, Rosa ed eredi Giocoli. Era una strada, come tutte, pavimentata a

basole che, ogni tanto, a seconda dell'usura, venivano martellate per

evitare « scivuglie e carutte », che non erano infrequenti sia per le

scarpe chiodate usate dagli utenti, sia perché era in discesa e, data

l'esposizione, « chiatrava » facilmente nei lunghi periodi invernali.

Modellata a leggera schiena d'asino, in fondo, poteva essere ritenuta

anche una strada alquanto comoda ed agevole e, comunque utile. Il Rione

prendeva il nome dalla presenza del palazzo della Famiglia Addone, fra

le più antiche ed illustri di Potenza.

Ma già nei miei ricordi non vi è il palazzo Addone, originario e

primogenito, ma un palazzo ricostruito, forse, anche troppo moderno e in

netto e stridente contrasto con i sottani e la miseria che, in quel

rione e in quella via erano di casa e di bottega.

Il Rione, la via, il palazzo, le case, purtroppo, non esistono più,

scomparvero quando si dette il via al cosiddetto « risanamento » della

città.

Scrive Michelino Pergola a pag. 28 del già citato libro « Potenza

Scomparsa »: « Antagonista irriducibile di Portasalza, il Rione Addone

ostentava le belle torri del Castel San Carlo un tempo altissime e

meniate — hanno or or coperto le vergogne del maschio superstite — ed

alcuni palazzotti signorili fraternamente accostati a bische e bordelli.

Era l'epoca in cui ognuno sapeva stare al suo posto.

In quella ragnatela di vicoli a tutt'ore fragrante di pane fresco

prosperavano le testimonianze della storia locale e gli affari delle

apparecchiatrici di fatture e filtri d'amore. Ombrellai e piattai

accosciati alle soglie di graveolenti sottani ricucivano per pochi

centesimi le membra stanche di pentole antichissime e di squinternati

parapioggia. In opachi recessi pensosi arrotini sperperavano lucciconi

di stelle ».

Nella sintesi poetica di Michelino Pergola vi è tutto del Rione Addone.

Vi è quello che ricordo e quello che non ricordo ma lo ricordano gli

storici che il palazzo Addone, quello antico, e il rione furono parte

viva della storia della città, in particolare ai tempi dei fratelli

Nicola e Basileo Addone.

Ricordo, però, i sottani, le fattucchiere, gli ombrellai e gli arrotini,

l'odore acre del « fumiere » degli animali da soma e da tiro, che

convivevano con i loro padroni e ricordo anche il profumo del pane,

appena uscito dal forno e della focaccia cotta « alla vampa ».

Ma ricordo tanta miseria, miseria palese, alla luce del sole, e, forse,

era il meno, perché il più la gente riusciva a nasconderlo

dignitosamente.

Era gente eroica perché viveva al limite di ogni umana sopportabilità,

perché non chiedeva, non questuava, perché straziava anima e corpo per

un pezzo di pane, perché non bestemmiava ma ringraziava Dio per un po'

di salute da spendere nel lavoro e San Gerardo per un po' di pioggia per

bagnare il campo di grano.

Così ricordo anche le lotte civili e senza P38 o aggeggi di tal genere

con i rivali di sempre i « Portasav'zese ».

Ricordo anche i bordelli, nascosti nel dedalo dei vichi ed all'estrema

periferia, che costituivano un'offesa ed uno « scuorno » per la gente

del rione, che si sforzava di ignorarli.

Erano case « chiuse » e « chiuse » con tutte le regole e la loro

presenza si intuiva soltanto dal movimento insolito di uomini che,

approfittando delle ombre della sera, camminando muro-muro ed a testa

bassa, magari, con la falda del cappello fin sul naso, andavano a « fare

i sepolcri », come si usava dire, per soddisfare i loro bisogni

materiali e, non certo, spirituali.

In genere il maggior movimento si vedeva al cambio della « quindicina ».

E, sì, perché le donnine cambiavano ogni quindici giorni e,

naturalmente, ognuno era spinto a vedere le novità.

Si entrava solo dopo aver compiuto i diciotto anni e i « non diciottenni

», tante volte, si arrotavano fra quei vichi, fra paura e vergogna, per

lanciare occhiate furtive e curiose attraverso qualche spiraglio di

porta e quello che riuscivano a vedere era più fantasia che realtà. Non

vi era chi non raccontasse agli amici di aver visto cosce nude fino alla

mutandina, qualcuno più fantasioso di aver visto anche senza mutandine e

seni nudi e tante cose di sopra e di sotto, ma, in realtà, nessuno

vedeva niente. Non vedevano niente neppure quelli che erano ammessi

nella sala d'aspetto perché le signorine si spogliavano soltanto in

camera.

Certo è, comunque, che si vedeva assai meno di quello che si vede, oggi,

in mezzo alle strade e in qualsiasi ora del giorno. C'era più buon

costume e riservatezza nelle « case chiuse » che nell'Italia aperta

dalla legge Merlin, c'era assai meno turpiloquio di quello che si sente

nelle « case-bene » della « Italia-bene », c'era assolutamente niente di

quello che si vede e si sente nei tanti filmacci di questo immondo

periodo. E il discorso sarebbe ancora molto lungo se non esulasse dai

miei ricordi, che sono e vogliono essere ricordi del passato e non

constatazioni del presente, e nei ricordi c'è pure quello di « zì

'ndonio », detto « Muvimmece », tenutario di una delle case, un uomo

come gli altri, dallo sguardo di sfinge e molto riservato, forse, il più

a disagio in tutto l'ambiente, s'infastidiva dei perditempo, di quelli

che facevano « salotto » nella sua sala di attesa.

Ma non inveiva, non aggrediva nessuno, si affacciava in « sala » e, più

remissivo che autoritario, roteando in una mano il suo « finocchietto »,

il bastoncino di bambù allora molto di moda, si limitava a ripetere, ma

sommessamente, come chi cerca scusa: « Giuvenò muvimmece muvimmece »,

intendendo o fuori all'aria aperta o sopra con la donna. Ricavava poco

specialmente quando la sala era piena di soldatini, frequentatori

immancabili, decisi a consumare le ore di libera uscita su quelle

poltrone scugnate, asfissiati dal fumo delle sigarette e da olezzi di

profumi nauseabondi, nella vaga e, talvolta, vana attesa di vedere un

pezzo di coscia. Vi era, pure, un salottino riservato e non « per la

truppa », si apriva sul tardi e, si diceva, per ospitare qualche «

signore o professionista », voci maligne dicevano pure « qualche prete »

e addolcivano la loro cattiveria aggiungendo: « sono anime di Dio pure

loro ».

Era, comunque, il luogo della perdizione e il giovane individuato e

segnalato come frequentatore di « case chiuse » non facilmente riusciva

ad entrare nelle famiglie per fidanzamento o matrimonio e non era ben

visto nemmeno in chiesa. Sono cose che, oggi, fanno ridere ma così era.

Ogni società ha i suoi codici di vita e di comportamenti, la maniera di

interpretare la morale. Si esagerò allora, forse, anche ipocritamente ma

come si esagera adesso è, quasi stomachevole ed emetico. D'altronde, la

maggior parte frequentava « il luogo della perdizione » per sfamare un

appetito fisiologico e naturale e lo faceva con tanta discrezione, nelle

ore del buio, al coperto e nel chiuso, arrossendo e, talvolta,

mortificandosi e pentendosi, e lo faceva anche in condizioni

igienico-sanitarie buone e sorvegliate mentre, oggi, si fa tutto

all'aperto e dovunque e con chiunque capiti, sia esso dello stesso sesso

o di sesso diverso, a coppie o a gruppi.

Tutto va bene e non vi è che da aspettare il meglio!

Ma nei miei ricordi vi è anche quello di « Michelina », detta « la

foggiana » per il luogo di provenienza.

Una delle tante storie nostrane ma di quei tempi. La ragazza-madre che

con la sua creatura, frutto di un amore innocente e, forse, non goduto,

aveva infangato « il buon nome » della famiglia e del paese ed era stata

scacciata, abbandonata sul lastrico ed alla quale si era aperta soltanto

la porta del bordello.

Una bellezza, e non esagero, affascinante in un corpo anatomicamente

perfetto, armonico, piacente, la conobbi già tenutaria di una delle «

case » e se il « di fuori » mi colpì come uomo, il « di dentro » si

dimostrò di gran lunga migliore. Era una donna di gran cuore,

affettuosa, di una notevole carica umana. Aveva per la figlia, che

cresceva lontano, un amore, a dir poco patologico. Ebbe per il marito

devozione e venerazione. Sì, il marito e lo trovò proprio a Potenza. Lo

trovò fra i frequentatori più assidui della sua « casa » e fra i più

buoni, un buono dal carattere debole e dai nervi fragili, vittima del

vizio e non fu, certamente, lui a redimere lei ma lei a redimere lui.

Sono vissuti tanti anni insieme e non vi è stato mai uno screzio fra

loro due ma solo affettuose, reciproche attenzioni. Ero il loro medico

ma anche e, soprattutto, il loro amico ma di amici ne avevano pochi in

questo nostro paese, vissuto sempre tra fisime, prevenzioni, falsi

pudori, sofisticate apparenze, sciocchi pregiudizi, inconsistenti

emarginazioni.

Il Rione Addone non fu soltanto la parte viva nella storia della città

di Potenza ma costituì sempre il nucleo più genuino, più originale, più

sinceramente « putenzese » e della Potenza genuina, antica conservò

gelosamente pregiudizi e leggende, case e tradizioni casarecce, costumi

e costumanze, feste e processioni e, persino, i giochi dei bambini, dei

ragazzi e degli adulti.

Erano del Rione Addone i ragazzi che sapevano fare meglio a « paddaroni

» nei giorni delle grandi nevicate.

Erano in quella via e in quei vichi gli specialisti dello « Strummelo »,

la trottola, che sapevano farla girare più a lungo e tanto velocemente

da farla sembrare ferma, era là « l'università » della « mazza e

pizziche », erano là gli abilissimi costruttori dello « scurciaruolo » e

quelli che sapevano usarlo meglio degli altri.

Era là dove si poteva vedere e praticare «lu mieglie cavadd' donghe» o «

all'una monta la luna » mentre i più piccini si divertivano a giocare a

« acchiuppel' asconne » e l'ambiente si prestava moltissimo.

|