|

PARTE VI

(continuazione)

|

|

Vico Mazzolla (dalla Via C. Battisti) |

Si era preparato

un validissimo tecnico, il buon Mario Molinari, che fu, poi, tecnico

all'Istituto d'Igiene e Profilassi di Potenza e, in seguito e sempre per

concorso, apprezzatissimo tecnico dell'Igiene e Profilassi di Salerno.

In quel laboratorio e con loro due cominciai a fare le prime conoscenze

con provette e pipette e microscopio, che mi furono di sicuro e prezioso

giovamento.

« Il professore » fu uomo buono, retto, onesto, fustigatore del

malcostume, fu implacabile con i vili e i fessi; fu aperto cordiale con

gli amici e altrettanto chiaro e intransigente con gli ipocriti e i

nemici; amò la sua terra e sopra ogni cosa la Patria; non amò il

protagonismo e le smargiassate chiazzaiole tant'è che, appena ebbe

l'impressione di dover morire, consegnò al fedele Peppino Troiano

tassative disposizioni per la malattia, che fu brevissima, e per il

funerale, per concludere nel silenzio la sua vita terrena.

Sull'imbrunire, chiuso in quattro modeste tavole e con carro di terza

classe, l'accompagnammo in quattro-cinque, non eravamo figli, perché non

ebbe figli, eravamo quelli che potevamo dire di conoscerlo veramente ed

eravamo dietro la sua bara per onorarlo nel silenzio, non nel culto

della personalità, ma nel culto dell'uomo.

E ritorno a Piazza del Sedile ed il ritorno mi serve anche per ricordare

che la piazza vide l'alba e la crescita, culturale e tecnica, di una

grande tipografia, la « Tipografia Garramone e Marchesiello », a

proposito della quale, ai primi del secolo il « Lucano » così scriveva:

« ... in piazza Sedile gemono i torchi della Tipografia Garramone e

Marchesiello, nota ormai in Judea per la precisione e l'eleganza dei

suoi lavori: l'impareggiabile proto, i bravi operai sono occupati nella

stampa... ». Non ho ricordi personali ma le testimonianze raccolte mi

hanno convinto che l'onesto riconoscimento del « Lucano » era anche

modesto nei confronti dei meriti della Tipografia, dei dirigenti, delle

maestranze. Non ho documenti visivi eccezionali da mostrare, ho soltanto

due cartoline illustrate, che mi pare dicano molto e tanto.

|

|

Particolare del Palazzo Castellucci (il portone con il balcone) |

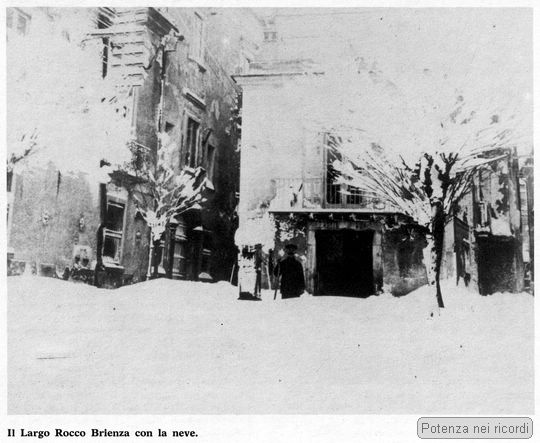

Mi incammino,

quindi, verso la piazza Prefettura, passando per il Larghetto, che fu «

Dea Mefiti » prima, « Martiri Lucani » poi, ed, infine, dopo il 1900,

intitolato a Rocco Brienza, nei cui pressi vi era la « Chiesetta di San

Nicola », che fu al centro di numerosi ed importanti momenti religiosi,

sociali ed artistici della città, per proseguire per via XX settembre,

Larghetto Fratelli Cairoli, a monte, e via San Francesco, a valle.

Il palazzo, che presento in due bellissime fotografie, in una visto

nell'intera facciata, nell'altra nel particolare del portone con il

balcone sovrastante dalla bella ringhiera in ferro battuto, e che,

purtroppo, esiste solo nelle immagini e nella memoria di alcuni perché

da tempo fatto scomparire e sostituito da un palazzone moderno e dalle

moderne vetrine, faceva bella mostra di sé proprio nella piazzetta Rocco

Brienza, a cui dava prestigio e austerità. Anzi, dava anche il nome. Il

palazzo, infatti, era della famiglia Castellucci, a mio ricordo storico,

forse, l'unica famiglia che potesse vantare una nobile origine e,

perciò, il Larghetto era indicato e conosciuto come « Largo Castellucci

».

|

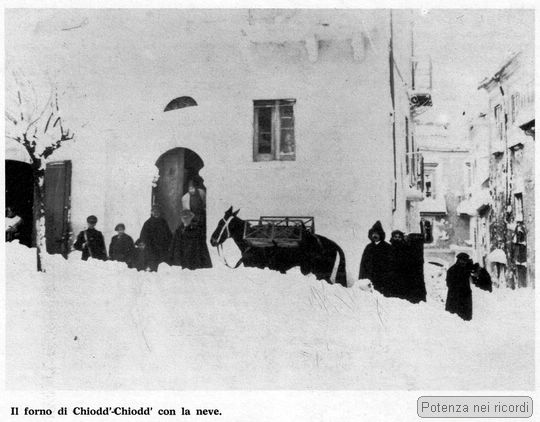

Un Largo sempre

frequentato ed affollato sia perché punto di passaggio quasi obbligato

per gli studenti dell'Istituto Magistrale e del Ginnasio-Liceo, sia per

quelli che venivano dal Rione Santa Maria ed erano diretti a Piazza

Sedile, sia per le nostre mamme perché nel Largo vi erano le bancarelle

con qualche utile mercanzia ma, innanzitutto, vi era il forno a legna e

la simpatica ed instancabile Arcangiolina, « furnara », con cui, almeno

una volta alla settimana, bisognava mettersi d'accordo per il pane e ad

Arcangiolina bisognava dire il numero delle « scanare », le panelle, e

se si preferiva al primo, al secondo o al terzo forno, le tre infornate

di ogni giorno.

E, sì, perché, allora, il pane si faceva in casa e ogni famiglia

provvedeva per proprio conto e, in base al numero delle bocche, si

faceva una tavola o « na scanatora » o mezza tavola, tenendo presente

che su ogni tavola si mettevano sette o otto « scanare », che erano

delle vere e proprie macine di mulino. Ma, tanto, il pane si consumava

perché era l'elemento essenziale e, talvolta, anche il solo ma si

mangiava lo stesso anche quando era « seriticce », forse, era più

gustoso.

In genere, quando si faceva il pane, si pigliava un pezzo di pasta, si

schiacciava con il palmo della mano, si faceva un buco al centro e si

cuoceva « alla vampa », era « lu ruccule ». Talvolta, veniva condito con

l'origano, la « cirasedda » ed anche con l'aglio triturato per renderlo

più saporito. In genere, si mangiava caldo e fumante, appena uscito dal

forno, talvolta, non arrivava nemmeno a casa e quando arrivava veniva

innaffiato con lunghe bevute di « sottapera », direttamente dalla fiasca

e a garganella.

Certamente, più squisito, ma non per tutte le tasche, era « lu ruccule

'chiene », cioè pieno di formaggio e di toppe di salsiccia ma ottimo era

anche « lu ruccule cu li frìttele », immancabile quando si uccideva il

maiale e si preparava la sugna.

Era quasi un rito uscire dal forno con la tavola piena di panelle

fumanti e fragranti e quasi in processione. Pur sotto il peso, che

gravava sulla testa e sul collo, le donne con il loro sorriso mostravano

la gioia di portare a casa l'indispensabile mezzo di sostentamento e la

loro gioia era anche rispetto per il pane « che si guadagnava con il

sudore della fronte».

Nella loro letizia offrivano un assaggio a tutti quelli che

incontravano, conoscenti e non, e anche con un pizzico di orgoglio per

sentirsi dire « ccch' bello pane c'hai fatto ». L'offrivano con maggiore

insistenza a « li femine prene », anzi, le obbligavano perché « 'mmoglia

a Dio lu piccininne nascìa cu lu vulìe ». Era come portare un grande

scrupolo per tutta la vita.

La specialità tradizionale e che era di tutte le case, da quelle più

benestanti a quelle più povere, era « lu piccilatiedde », che si faceva

a Natale. « Nu tortano » grande di forma, pesante, fatto con fiore di

farina scelta, « la carosella », che prima di essere impastata veniva

setacciata più volte e con le setine sempre più strette.

Si cominciava un mese prima a trovare il grano adatto, a sceglierlo, a

pulirlo bene, si portava al mulino direttamente perché non lo

mischiassero con il grano comune e i giorni della vigilia erano i giorni

di vera febbre, anche perché bisognava starsi attenti alla pasta che

crescesse bene, al momento opportuno per infilare le mandorle, nel senso

e nello spessore giusto, in modo che, a cottura, apparissero bene

sotto-crosta, e stare con un orecchio al forno per sentire a tempo « li

cummanne d' la furnara ».

Il forno di Arcangiolina era dove, oggi, si ammira il negozio di

elettrodomestici dei Fratelli Cassano. Era un locale molto ampio,

servito da un'apertura, altrettanto ampia, a volta, ai cui lati

pendevano, più che essere bene infissi, i due battenti di una specie di

porta, poco utile alla funzione che avrebbe dovuto svolgere, molto

fastidiosa, come cosa inutile, specialmente quando arrivavano i

mulattieri e dovevano scaricare dai muli le pesanti some di « 'ddegne e

frascedde ». I due battenti, nella parte inferiore, erano fatti di

legname, non certo pregiato, a sfoglia sottile, mentre nella parte

superiore erano a vetri, quelli comuni, quelli che si usavano per le

finestre, in verità io non li ricordo mai tutti interi, c'era sempre

qualcuno rotto e, talvolta, erano tutti rotti, vittime di spifferi di

vento o di maldestro mulattiero. Ma tutta questa necessità dei vetri non

c'era e non né parliamo dei vetri sofisticati di oggi, antifurto,

antiproiettili, termici e via discorrendo, ma non vi era nemmeno la

necessità della porta, in primo luogo perché il forno era aperto

dall'alba alla nera notte e poi perché nessuno sparava a bersaglio

preciso o all'impazzata e, innanzitutto, si usava ancora rispettare il

comandamento di Dio di non rubare.

Eravamo proprio fessi a quei tempi, ai tempi di vavone! Nientemeno non

si rubava e non sapevamo rubare e menomale che siamo fatti tutti vecchi

perché con questa grave e imperdonabile lacuna culturale, ai tempi

andanti, non avremmo fatto alcuna carriera.

Bè, non vorrei proprio esagerare, ma qualche furtarello, pure, si

faceva: la gallinella, qualche uovo, un po' di frutta da sopra l'albero,

perché era fresca e più saporita, un po' di uva alla vigna ma o si

finiva con le chiappe impallinate a sale dai padroni, ben vigili, o si

finiva nelle mani di don Aniello, il brigadiere che la sapeva lunga ed

aveva fiuto e mestiere e faceva anche simpatia, con il suo sorriso

sornione e con i suoi modi cavallereschi, che quasi quasi faceva venire

il desiderio di farsi arrestare.

|

|

|

Insomma, senza

divagare molto, il forno era sempre aperto anche quando Arcangiulina si

recava a domicilio a ritirare le tavole, chiene di scanare o quando le

riportava cotte e fumanti, appena uscite dal forno. E, sì, perché la

povera Arcangiulina, oltre alle « pubbliche relazioni » « Gerarda

'mpasta subito e scana p' lu primo » (cioè per il primo forno), oppure «

Filumena dorme 'npo' 'cchiù e scana p' lu sicondo », oppure « Angeluzza

nunn' t' 'mprescià e scana p' lu terzo », oltre a curare il

riscaldamento del forno e quando i mattoni diventavano bianchi « ca

tanne tanne savìa 'nfurnà », andava anche a domicilio a servire quelle

clienti « ca nunn' tenienne salute » e che non avevano un aiuto.

Poggiava « la spara », una specie di cercine fatto di stracci, al centro

della testa e sopra caricava le lunghe tavole « cu la grazia di Dio »,

come facesse a mantenersi in equilibrio e a fare stare in equilibrio

quelle tavole, tenendo conto anche dello stato delle strade e della

ubicazione delle case, io non me lo sono spiegato mai a sufficienza se

non tenendo conto dell'esperienza acquisita nei tanti anni di duro,

durissimo lavoro. Ed era un lavoro per il quale non bastava impegnarsi

soltanto fisicamente ma bisognava fare molta attenzione perché la caduta

di una tavola determinava scompiglio, grida e disperazione per il

quantitativo di pasta o di pane che si poteva perdere, ed era già

importante, ma soprattutto perché era di cattivo augurio.

Le tavole entrate nel forno venivano poggiate, in attesa che tutto fosse

pronto, sopra paletti infissi nel muro a giusta distanza, sia sulla

parete di destra che su quella di sinistra, ed una sull'altra fino ad

una certa altezza, compatibile con la statura delle utenti.

Era un rito l'infornata perché ogni donna si stava attenta a mettere il

suo segno particolare di riconoscimento sulla pasta, appena Arcangiulina

caricava la panella sulla pala, ma era un rito chiassoso, anche gioioso,

la sfornata con il riconoscimento delle proprie « scanare ». E questo

era il tran tran di tutti i giorni per la povera Arcangiulina, distrutta

dalla fatica fisica, dagli improvvisi cambiamenti dal caldo al freddo,

dalle grida e dalle chiacchiere perché purtroppo quando si ha da fare

con la gente « gn'è 'cchi la vole cotta e gn'è 'cchi la vole crura ».

Una donna che conservava sul volto ancora i segni di una sfiorita

bellezza e nell'espressione si leggeva tutto il suo buon cuore e la sua

comprensione e che non si scomponeva mai « mè... sì... chiane...

chiane... e mò accuntenta a tutte ».

Uscendo dalla scuola passavamo a chiedere quando mamma poteva fare il

pane, era l'ora in cui, ancora affannosa, poteva asciugarsi il sudore,

ci guardava come solo una mamma sa guardare, « scanasse dimane p' lu

sicondo » e non mancava mai di aggiungere « studiare, figli miei,

studiare ca quedda puveriedda (era mia madre) s'accire 'cchiù d' mì ».

|