|

PARTE VII

Tra il palazzo

Castellucci e quello di Ricciuti, scomparsi, vi era un vicoletto,

stretto, buio, cieco « Vico Morto » e per entrarvi bisognava scendere

alcuni gradini. L'ambiente tra il misterioso e il pauroso era

perfettamente adatto al personaggio, che l'abitava « la mascìara ».

Con questo nome veniva indicato una persona dedita alle male arti di

magia e fra queste vi era la fattura. Era un soggetto che, secondo la

credenza popolare, aveva rapporti con gli spiriti maligni e che con

questi combinava guai, a pagamento, se non si pagava la fattura non

aveva valore e non arrivava a destinazione, a danno di alcuni per

favorire altri. Quando succedevano contrasti nei fidanzamenti, nei

matrimoni si invocava l'aiuto della mascìara, che preparava « la pupa »

con grovigli di aghi, di spille, di lacci, che dovevano incatenare e

suppliziare la vittima designata e le sofferenze, i dolori, dovevano

essere tanti quanti erano gli aghi o gli spilli, oppure preparava

intrugli da fare bere.

Se un giovane o una giovane mostrava un deperimento organico

inspiegabile o sofferenze di qualsiasi tipo d'origine ignota si diceva

in giro « gn' hanne fatt' la fattura » ed allora bisognava ricorrere ad

un'altra mascìara che avesse sciolti « li 'rruppe » o avesse allontanato

« i mali venti » o distrutto i veleni.

La mascìara del vico Morto si era creata una certa notorietà per cui

serviva la città, le campagne limitrofe ed anche i paesi vicini,

evidentemente i risultati erano buoni. Delle sue qualità demoniache la

gente era più che convinta « ca 'ddà haia gì » si sentiva in giro « ca

mieglie d' quedda gn'è solo la ginzanese ». Ma la « ginzanese » abitava

a Genzano di Lucania e, quindi, era lontano e si perdeva ancora più

tempo e il male peggiorava.

Per noi ragazzi quel vico e la vita, che si svolgeva in quel vico, erano

avvolti dal mistero e, forse, avevamo anche una certa paura ad entrare

per indagare. Non era raro vedere mamme che, in prossimità del vico,

strattonavano i figli ad accelerare il passo e si facevano il segno

della croce o chi, ad ogni buon fine, toccava corni, abitine, chiodi,

forbici, chiavi ecc. Insomma, si cercava anche di non nominarla e,

quando si era costretti, si aggiungeva sempre « Signore, liberaci » e,

quando si nominava la fattura, si sentiva dire « s' pozza sperge ». Si

credeva in Dio ma si credeva anche in queste cose.

Che fine abbia fatto la mascìara del vico Morto non l'ho mai saputo e

quando ho domandato notizie a qualche donna del vicinato mi è stato

risposto, previo il segno della croce, « sarrà all'impern' la tantazione

ca quedde era piegge d' lu Pendissime » e « lu Pendissime » era il

Diavolo.

Lo strano è che dopo la mascìara andò ad abitare in quel vico ed alla

stessa casa una vecchietta molto povera e che viveva di elemosine,

dedita alla Chiesa ed alla preghiera, e che, in breve tempo, fece

amicizia con i bambini della zona a cui insegnava le preghiere e

raccontava le storie dei Santi. Non ho ricordi personali, quindi, non

sono in condizioni di poter dire quale fosse la sua preparazione

specifica. Forse, si era passati da una invasata per lucro ad una

esaltata per miseria.

Nel portone del Palazzo Castellucci vi era una cantina, che definirei di

un certo tono, e, di sera, poteva capitare, transitando per il Largo, di

imbattersi in qualcuno ubriaco. In genere, non erano molesti ma soltanto

goffi e sgraziati nell'andatura, loquaci ma a vanvera.

Il più noto era « Mast' Saverio » di mestiere pittore quando era lucido,

soprannominato « una è la vita » perché nella ubriachezza non faceva che

ripetere « una è la vita », forse, per dare un significato o una

giustificazione alle sue sbornie. Già alcoolizzato continuava a bere ed

a bere molto ed il più delle sere non arrivava nemmeno a casa ma

crollava nel sonno in mezzo alla strada. Così lo ritrovavano quelli che

di buon mattino si recavano al lavoro, d'inverno lo ritrovavano

ricoperto di neve ma Mast' Saverio era immunizzato anche al raffreddore

e la sera ritornava, puntualmente, alla cantina per la solita dose di

vino scaccia-pensieri e scaccia-malanni.

Insomma, in quel Largo Castellucci c'era da appagare i crampi da fame

dello stomaco, con quel fragrante pane che usciva dal forno di

Arcangiulina, l'ansia dello spirito con una buona bevuta alla cantina,

ma anche come diradare pregiudizi, immaginazioni, fantasie, paure con le

misture e gli artifici della mascìara.

Forse, a valutare bene le cose a posteriori, la mascìara colmava una

carenza di medici neurologi, perché, d'altronde, i suoi clienti, in

maggioranza donne, erano soggetti neurolabili, con manifestazioni

ansiose depressive, con manie di persecuzioni, di fatiscenti

aggressioni, di ombre notturne, di crisi di isterismi e, quindi, di

mancanza di respiro, « m' strenge 'ncanna », per cui le vicine di casa

si affrettavano a sentenziare « l'hanna attaccà » oppure « gn' hanne

fatte na brutta fattura ». E quando la poveretta ritornava in sé il

crocchio delle donne, facendosi il segno della croce a ripetizione,

consigliava « e ma tu vuò o nunn' vuò l'haia gì a truvà a quedda (la

mascìara) ca 'npò 'cchiù ca s' strengene li 'rrupp' e muori suffuara ».

Il tutto veniva detto anche sottovoce, volgendo gli occhi di qua e di là

con molta circospezione e, quasi, con paura perché « li spiriti d' lu

maligno passano sempe da nu pertuso e gn' basta pure na ferlatura ».

Non vi erano resistenze ad accettare i consigli né da parte

dell'interessata e tantomeno da parte dei familiari e parenti e il

ragionamento era sempre lo stesso « o crere o nunn' gn' crere ma s'adda

gì... la verità è a lu monne d' li giusti... ma putemm' sta cu li 'mmane

'mmane » e si andava e il più delle volte il risultato era anche

positivo e questo avvalorava « ca li 'ccose brutte gn' sò e come ca gn'

sò ».

Dopo qualche anno vidi ricomparire nel mio studio una signora che si era

sempre servita della mia opera. Mi venne spontaneo chiederle perché non

si era fatta vedere, se era stata fuori Potenza, se era stata sempre

bene o se vi erano stati fra noi due dei malintesi, dei risentimenti,

che fossero sfuggiti alla mia attenzione.

Mi guardò con il suo sguardo più bonario del solito, girò gli occhi

intorno per assicurarsi che tutto fosse chiuso e che non vi fosse

nessuno e, a mezza voce, rispose: « Nunn' sia mai, duttore mio, nunn' m'

sò scurdà e nunn' m' scurdarragge mai di Signirìa, stascìa bone, nunn'

m' mancava niente e perciò m' mettern' d'uogghie 'ncodd'... m' pigliarn'

alla spruvvista... e 'cchì gn' crirìa... manch' n'abitina tinìa... e

m'attaccarn'... sò stà brutta, duttore mio, brutta assai. Nunn' gn' sò

venù qui, duttore mio, ca nunn' era robba tova ». « E sei andata da

quella » mi venne subito da dire.

« E meno male ca gn' sò stì 'ccose... ca si nò manch' ero qui mò ».

La poveretta parlava convinta anche perché si sentiva salvata a

dimostrazione di quanto forte fosse la suggestione in alcune

manifestazioni di ordine neuro-ansioso, perché, in fondo, la mia amica

altro non aveva avuto che le solite manifestazioni menopausali.

Avevo una giovane paziente, degente a letto, in uno dei vicoletti del

Rione Addone e, naturalmente, quasi tutti i giorni andavo a visitarla.

All'affacciarmi sul vico notavo che alla finestrella della casa vi era

sempre qualcuno in attesa e che, frettolosamente, spariva al mio

apparire. Per i primi giorni mi sembrò un fatto normale e l'interpretai

come un atto di riguardo nei miei confronti, farmi trovare tutto in

ordine e loro pronte a ricevermi. Mi insospettii con il passare dei

giorni per la presenza costante di alcuni oggetti e del loro uso. Dietro

la porta vi era sempre una scopa di saggina e era sistemata con il

manico in basso; sul piccolo tavolo, sistemato nel localino di ingresso,

che serviva da cucina, sala da pranzo, salotto, era sistemata, in bella

evidenza, una forbice, di discrete dimensioni, aperta e con le punte

rivolte verso l'uscita; poco lontano dalla porta, sistemato in maniera

da corrispondere al centro della porta stessa e, sempre, allo stesso

posto, il treppiede di ferro con il catino, contenente su per giù sempre

la stessa quantità di acqua.

Non mancava mai la stessa donna, con fazzoletto nero sulla testa,

annodato sotto il mento, seduta sulla porta di passaggio tra l'ingresso

e la cameretta dove era l'ammalata, che ostacolava anche il mio transito

ma non si scansava e che, durante tutto il tempo della visita e della

mia presenza, snocciolava i grani del rosario ed emetteva « alizzi »,

sbadigli, talmente rumorosi da far quasi tremare la casa.

Con un po' più di attenzione notai che, appena dopo che mi ero lavato le

mani, vi era la persona pronta che prendeva il catino, gli imprimeva

alcuni movimenti, che erano sempre gli stessi, e, borbottando parole,

che non sono riuscito mai a interpretare, buttava l'acqua in mezzo alla

strada e, sempre, nella stessa direzione. Quando io ero già arrivato

alla punta del vico sentivo sbattere la scopa sempre nella stessa

direzione, dove era stata gettata l'acqua, contro il muro, dopo aver

scopato la casa, eppure la casa era più che pulita.

Non avevo scoperto a che cosa servissero le forbici, ma, ormai, e questo

anche perché l'ammalata migliorava, mi ero messo in testa di arrivare

fino in fondo e, un giorno, feci finta di svoltare il vico e,

lestamente, ritornai indietro con la scusa di aver dimenticato qualche

cosa.

Trovai la donna degli « alizzi » che, con fare sacerdotale, tenendo con

le due mani i due manici delle forbici, faceva apri e chiudi, come se

tagliasse qualche cosa di invisibile e recitava versetti. « Prima cu

l'aiure di Dio, po' cu l'opera vosta », mi confidarono dopo e quando

l'ammalata era già guarita, « ma d' quedde brutte cose nunn' t' puoi

fidà ».

E le brutte cose erano il malocchio e la fattura e con l'uscita del

medico, che non era, certo, un porta-bene ma, piuttosto, un porta-male,

si tagliavano « li 'rruppi » invisibili, si scopava il malocchio, e che

il malocchio esistesse era testimoniato dalla serie degli « alizzi »

della donna, si gettava fuori l'acqua e, capii dopo, nella direzione del

vento e le parole erano: « Genuvè, Genuvè, allontana stu maluocchio da

me ». Non ho mai capito che cosa significasse « Genuvè », suppongo il

diavolo.

Ogni volta che entravo in una certa casa notavo che la signora, con

molta celerità, staccava da dietro la porta una catenella, a cui erano

legati, insieme, chiavi, coltello, forbici, e se la infilava alla cinta

in maniera che, camminando, si muovevano rumorosamente. La maniera con

cui il rito si svolgeva, l'espressione e le movenze della donna mi

facevano quasi ridere.

Un giorno le dissi in tono scherzoso: « Signora, lasciatele pure al loro

posto tanto io non me le piglio ». La risposta fu pronta: « E 'cch"nhaia

fà, asservene a mì ca nunn' tiegne chi m' prutegge e manch' chi m' disce

na razione ». E le « razioni » erano quegli intrugli di parole sacre e

profane che diceva la donna degli « alizzi ».

Ma così era e, forse, ancora è così ed era così fra tutti i ceti

sociali, ognuno pensava che, anche a non crederci, non si perdeva niente

a fare qualcosa, come dire, « Io scrupoli nunn' ne voglio tenè ».

Quante volte, passando per una via, ho visto gente che, mostrando

indifferenza, si affannava alla ricerca di qualche cosa da toccare,

talvolta erano scenette veramente ridicole. Insomma, il medico portava

iella come il prete, come il gatto nero, come il carro funebre.

E, forse, il medico stesso credeva a queste cose, alle forze maligne

occulte o come tutti pensava che a non crederci va bene ma che a non

fidarsi è meglio.

Entrando in camera operatoria notavo che il giovane collega, che

preparava il tavolinetto porta-strumenti, in primo luogo piazzava le

forbici di dimensioni più grosse, naturalmente, aperte e con le punte

rivolte verso la porta. Ogni qualvolta, io, facendo il distratto come se

non vedessi lo strumento che mi porgeva, menavo una mano verso quelle

forbici mi respingeva dolcemente.

Un giorno gli chiesi perché non mi permettesse di usàre quelle forbici,

lo chiesi come una preghiera e la risposta fu pronta ma decisa e, direi,

anche convincente: « Lasciatela stare va meglio per il malato e meno

preoccupazioni per noi... cu stu trase e iesci ca gn'è qualcuno, anche

del personale, potrebbe, inconsciamente, essere un porta-male... può

capitare ».

Come mi regolai?... Come voleva il collega... nel dubbio... non si sa

mai... tanto più che le forbici in quella posizione e fuori dal campo

operatorio non infastidivano nessuno.

Perché avrei dovuto fare il contrario? Mi ricordai di un ripetuto

episodio a cui avevo assistito durante la mia permanenza in Germania e

proprio alla Clinica Chirurgica dell'Università di Halle. Il chirurgo e

maestro, direttore della Clinica stessa, prima di iniziare la rituale e

normale nreparazione personale alla seduta operatoria, staccava dal suo

armadietto una catenina con un ciondolo e se l'appendeva al collo.

Compiva l'atto con molta religiosità, quasi come il sacerdote quando

veste la stola.

« E' un suo particolare porta-fortuna », mi dissero i colleghi tedeschi,

« non sappiamo che cosa rappresenti e donde provenga, il certo è che non

lo dimentica mai prima di operare ».

Bè, se quel grande maestro non disdegnava il porta-fortuna potevo

anch'io tollerare quelle forbici aperte... non si sa mai!

Tutto il mondo, allora, è paese, e, consoliamoci, Potenza è paese del

Mondo.

In fondo, la presenza della mascìara, con tutti i sospetti e gli

scongiuri che creava nella gente, nulla tolse alle caratteristiche di

serietà, di solennità, di laboriosità del Largo Rocco Brienza,

comunemente detto « Largo Castellucci » e come tale conosciuto. Forse,

perché il Brienza fu poco noto agli stessi potentini. Fu cospiratore

insieme a Emilio Maffei e con il Maffei ed altri patrioti fu giudicato e

condannato alla pena di diciannove anni di carcere. Uscì nel 1859 e

nell'insurrezione del 1860 fu tra i Segretari del Governo

Prodittatoriale, ritirandosi, dopo, a vita privata.

Scrisse molti libri ed il più noto, credo, sia stato il « Martirologio

della Lucania ». Fu sacerdote secondo alcune fonti, laico secondo altre,

che, a sostegno della loro tesi, ricordano che, quando morì, il 19

febbraio del 1909, i funerali « ebbero luogo in forma puramente civile,

essendo stata questa la volontà dello estinto. Vi presero parte le

Autorità tutte, la loggia Massonica, le Società Operaie e gran numero di

cittadini ».

Sacerdote o laico, comunque, conta poco per i miei « ricordi », conta

l'uomo che fu cittadino illustre e ben degno di pubblica riconoscenza,

di ciò ne fa fede la storia e tutto quello che potrei aggiungere io

sarebbe un copiare ciò che è stato scritto e riscritto anche perché,

sempre per ragioni anagrafiche, non ho ricordi personali.

Il cognome, però, mi obbliga a un pensierino sulle signorine Brienza,

due zitelle, che abitavano l'appartamentino sopra l'attuale negozio di

scarpe di Groia con ingresso (il portoncino è ancora esistente) e

l'affacciata sul Largo. Non so se vi fossero rapporti di parentela con

il grande Rocco e, credo, non vi è chi ne sappia più di me, solo le

malelingue, una razza, purtroppo, sempre esistita, sapevano e sanno che

erano le figlie. Che importa?

Erano due bellezze statuarie, distinte, direi quasi regali,

nell'abbigliamento, nelle acconciature, nei comportamenti come, ormai,

si vedono soltanto nelle stampe o ritratti di antiche nobildonne e

regine. Più facilmente si poteva incontrare Matilde, insegnante di

disegno alla Scuola Normale, poi Magistrale, dal 1920 al 1930, o poco

più, della quale ho ricordi personali perché fu pure mia insegnante,

nell'anno che frequentai l'Istituto Magistrale. Era di una squisita

dolcezza nel parlare, nel trattare con le persone di qualsiasi età e di

qualsiasi condizione sociale, con noi, lei che mamma non era, era

affettuosamente materna, ed era così tutti i giorni e sempre con tutti,

non per affettazione o vanità ma per dote naturale, fu così anche con

me, scolaro buono, diligente, certo, ma assolutamente negato per il

disegno.

Era impeccabile nella pettinatura dei suoi bei capelli « cu nu belle

tuppe 'ndreta a lu cuzzette », sostenuto da eleganti « pettinesse » o da

spilli di valore; non le mancava mai il girocollo di velluto nero, da

cui pendeva, fino ad occupare la fossetta del giugulo, « nu berlocche »

o un medaglioncino o un'artistica croce; sfoggiava camicette dai ricami

eccellenti che, maliziosamente, nascondevano il suo bel seno, magari,

anche giunonico, ma erano belle anche le sue gonne a plissé, che

scendevano fino alle caviglie e che ondeggiavano a organetto quando si

muoveva o camminava.

Ero poco più che un bambino, quindi, non maliziato, ma donna Matilde

doveva essere veramente una bella donna a giudicare dagli sguardi degli

uomini e per me è rimasto sempre un mistero il fatto che non si era

sposata come non m stato mai molto chiaro perché fosse stata nomignolata

dagli studenti « Monumento », forse, soltanto per il suo aspetto fisico

perché, in verità, non era statica e, tantomeno, rigida come un

monumento.

Era, insomma, degna di essere ammirata come la verandina della sua casa

sempre addobbata, e con gusto, di piante e di fiori. Direi che era

l'angolo dolce di Largo Castellucci mentre il forno di « Chiodd' Chiodd'

» con i suoi riti solenni di infornate e sfornate di « scanare e

'rruccule » di sudori e strazi di Arcangiulina e Zì Cuncetta era

l'angolo della laboriosità.

Zì Cuncetta era la cognata di Arcangiulina, un vero moto perpetuo per il

continuo rifornire il forno di « ddegne e frascedde », per il va e vieni

da case vicine e lontane sotto il peso delle lunghe tavole di pane. Era

la collaboratrice di Arcangiulina e, perciò, forse, più in ombra e meno

trattata, ma, se non ricordo male, era proprio di carattere piuttosto

schiva e riservata ma grande e instancabile lavoratrice.

Come la cognata era buona e caritatevole « nu buccone in meno p'

ciascuno nunn' fa male a nisciuno e fascemm' magnà chi stà digiuno e

Sant'Antonio pensa p' tutti ». Mentre recitava questa frase Zì Cuncetta

pigliava un po' di pasta dalle sue varie clienti, ricordandosi, di volta

in volta, chi fosse di turno per il contributo al pane di Sant'Antonio.

Aveva buona memoria e non vi era pericolo che lo prendesse due volte di

seguito dalla stessa persona. Naturalmente, data la diversità delle

paste per la diversità delle fa rine usate, la panella di Sant'Antonio

veniva a zone più nere a zone più bianche, più soffici e meno soffici

perché vi era pure chi impastava, aggiungendo alla farina le patate, ma

che importava, secondo Zì Cuncetta « ... Chi tene fame nunn' sceglie...

gn' sà tutto bone... ».

Per molti la destinazione del pane di Sant'Antonio rimase un mistero ma,

d'altronde, questa era la volontà di Zì Cuncetta perché, a suo giudizio,

« la carità è carità e basta... s' fà all'oscuro... nunn' baia vrè add'ò

va e manch' t'haia aspettà lu ringraziamento ».

Per un caso del tutto fortuito, però, mi toccò di vedere i destinatari.

Erano due soggetti tanto ma tanto diversi fisicamente, accomunati in un

unico destino: senza famiglia, senza dimora, senza lavoro.

Non rifiutavano il lavoro, anzi, ma erano due incapaci e, quindi, li

rifiutavano i datori di lavoro.

« Miseria » era il nomignolo di uno dei due, credo, mai un nomignolo è

stato così bene affibbiato. Era piccolino di statura e di una magrezza

impressionante, visto nudo gli si sarebbero potuto contare tutte le

ossa, non era vecchio ma le privazioni, gli stenti, il dormire nei

portoni o tutt'al più, quando non lo trovava già occupato, sul

finestrino del forno di Calvi, in via Cairoli, avevano scavato sul suo

viso, che non era brutto, sul suo corpo, distruzioni irreparabili. Non

chiedeva, non infastidiva la gente, abbassava lo sguardo vergognoso

anche quando qualcuno gli metteva in mano qualche soldo pur se le sue

condizioni non gli offrissero altra alternativa.

Fu trovato morto proprio in uno di quei portoni, che lo ospitavano, un

mattino di uno di quegli inverni polari, non rari, un tempo, per la

nostra città.

L'altro era Donato, detto, in verità con molta cattiveria, « lu ciuoto

». Non brillava per beni d'intelletto ma, in fondo, non era l'ultimo dei

fessi ma nemmeno aveva ricevuto, a suo tempo, aiuti scolastici ed

extra-scolastici per poter migliorare le sue condizioni mentali.

A differenza del suo compagno di sventura era un armadio, oltre il metro

e ottanta, robusto, anche bello, che riusciva a sbarcare meglio il

lunario proprio in grazia delle sue possibilità fisiche, occupato, di

tanto in tanto, in lavori pesanti e di sola manovalanza e pagato male o,

il più delle volte, con il solo boccone di mangiare e con qualche

strazzo di vestito vecchio. Siccome era di stazza eccezionale lo ricordo

sempre con pantaloni che, tutt'al più, raggiungevano la caviglia con

giacche strette, che non si chiudevano sul davanti, con una vasta zona

dell'addome peri-ombelicale scoperta al caldo ed al freddo, che faceva

arrossire le donne, cosiddette pudiche, ma che lo guardavano lo stesso.

Non aveva amici perché nessuno riteneva di essergli amico o, meglio, di

poter condividere la sua amicizia, l'umanità vecchia, nuova o

nuovissima, è sempre la stessa e Donato era chiuso nel mutismo o,

qualche volta, ragionava con se stesso, sottovoce e con piccoli gesti.

Guardava specialmente noi ragazzi, con occhi che volevano dire tante

cose, che io non ho saputo interpretare perché anch'io ero prevenuto nei

suoi confronti ma che, certamente, chiedevano comprensione, calore

umano, stare un po' insieme, parlare insieme.

Ma i ragazzi non riuscirono a capirlo, o non vollero, e, tantomeno, a

donargli amicizia, anzi, con quel pizzico di cattiveria, che non ha mai

tradito la presenza in noi di istinti volgari e perversi, lo

insultavano, lo sfottevano.

Donato che, forse, fu « ciuoto », fu certamente più comprensivo, più

umano dei suoi sfottitori, ne avrebbe fatto un solo boccone e, invece,

cercò sempre di sfuggire, non degnò mai di una parola o di un atto di

ritorsione.

Anche il fisico di Donato non resistette a lungo e, forse, ancora prima

dei cinquant'anni, acquietò sofferenze fisiche e morali nella pace

eterna. Nessuno lo pianse e non è sufficiente dire: non aveva nessuno.

Nessuno lo pianse da morto perché nessuno si era preoccupato di lui

vivo. Qualche lagrima, forse, la versò solo Zì Cuncetta: aveva perduto

il fine della sua generosità e l'amico della controra.

Largo Castellucci ebbe anche un momento di notorietà ai tempi del

Fascismo e non per fatti rilevanti che fossero accaduti ma, soltanto,

perché vi abitò, in quel portone accanto alla macelleria, oggi di Mario,

ieri di Granieri, l'onorevole Vito Catalani, deputato fascista, eletto

nel 1921 nel 1924. Mi limito alla citazione, quasi come un dovere di

cronista e senza commenti anche perché non ebbi rapporti con il

Catalani, ero troppo piccolo anche per essere degnato di un solo

sguardo, ma, in verità, non ebbi rapporti con nessun personaggio, la

semplice parola « autorità » mi ha dato sempre fastidio.

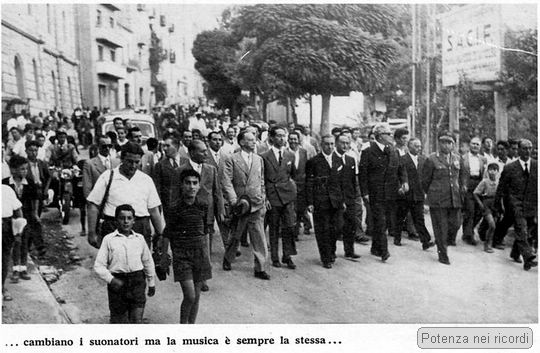

Per lo stesso dovere di cronista presento qualche immagine, che si

commenta da sé, una testimonianza e, non vorrei, fosse interpretata come

un atto di accusa per quelli che ci sono, semmai un atto di accusa per

quelli che non ci sono, né mi piacerebbe sentire « sì, è vero, c'ero ma

vi ero obbligato » o, peggio, « sì, è vero, c'ero ma non ne so niente »

sono le solite frasi degli italiani di tutti i tempi, fino ai piduisti.

Chi c'era c'era e chi non c'era non c'era, probabilmente c'erano « i

dritti » e mancavano i fessi, qualcuno c'era, però, per una scelta

precisa ed ha anche pagato per questa sua scelta.

Il discorso, comunque, sul fascismo potentino e sui fascisti andrebbe

fatto con interlocutori onesti, preparati, obiettivi, senza pregiudizi e

senza livori, con più ampio spazio non solo quantitativo ma qualitativo

perché non furono tutte ombre e nemmeno tutti farabutti e perché, in

fondo, a Potenza tanti eccessi non furono consumati anche se non

mancarono profittatori e voltagabbani.

|

Forse, tenendo

conto di quello che passa il convento oggi, sia politicamente che

economicamente e socialmente, è un discorso che è meglio non affrontare

perché non sarebbe un compito facile per gli accusatori o critici. Ho

l'impressione che quelli che, fino ad ora, hanno scritto di fascismo

l'abbiano fatto solo per interessi personali o di parte, per « crearsi

una verginità politica », che, poi, è lo stesso che levati tu perché mi

debbo sedere io e che il fascismo, quello peggiore, quello dei piccoli

gerarchetti e faccendieri sia stato risuscitato da altri gerarchetti e

faccendieri e sia più vivo che mai.

Condivido in pieno l'articolo « Il Fascismo Grigio », pubblicato qualche

anno fa, del collega giornalista Lucio Tufano, scrittore egregio e

storico sereno e coraggioso ... Serpeggia (il fascismo) dovunque si

fabbrichi il qualunquismo che sgomenta e sfibra e rende quasi

impossibile una serena valutazione delle scelte politiche; dovunque

l'iperfurbismo, la macchinosità programmata per scavalcare gli altri

diventano le strategie per essere i primi e per rimanere i migliori;

dovunque si manifestino i congrui fini dell'intrallazzo scientifico, lì

c'è il fascismo, che si serve di una rete di interessi organizzati e

tutelati ai vari livelli, da quelli di clientela a quelli di mafia.

Fascismo è stata ed è là speculazione edilizia, la violenza disumana

usata contro il verde delle città, gli alberi ed i giardini.

Fascismo è la burocrazia, con i suoi corridoi, i suoi meandri, i suoi

misteri, il suo castello di carte e di fascicoli, il suo grigio e

verticale labirinto, e fascista è l'alto funzionario che usa il suo

ufficio per eseguire un piano discriminatorio o fare il gioco fazioso

del regime o del partito al punto da diventare indispensabile anello del

gruppo di potere.

Fascismo è anche la persuasione occulta e palese, non solo quella della

pubblicità martellante e della ossessiva logica del consumismo, ma

soprattutto quella della informazione unilaterale e sempre al servizio

del più forte per alimentarne il mito in cambio di protezioni.

Il fascismo inteso come tenace volontà di conservazione delle posizioni

acquisite, del successo ottenuto in politica o nella cultura, provocato

dagli esagerati individualismi, quello dei presunti gruppi culturali che

costituiscono il giro troppo ristretto cui è assolutamente impossibile

accedere o quello delle baronie universitarie e delle camorre dei

mercati generali, il fascismo meridionale. della mafia e il fascismo

settentrionale centro l'inserimento « dei terroni », i fenomeni più

deleteri, il veleno della democrazia.

|

|

Amore per i bambini |

Ma è ancora

fascismo il narcisismo di alcuni parlamentari; il divismo degli uomini

di governo, il paternalismo dei nostri notabili, la facoltà di dire ad

alcuni: vieni, ad altri: vai; l'antico vizio, infine, di temperamento

degli uomini politici meridionali: il vizio della volontà democratica,

l'egoismo, il sopruso, l'indulgere continuo con la propria personalità a

dispetto ed a danno delle altrui e della collettività, la pretesa di

arrogarsi tutti i valori, perfino quelli etici ed intellettuali.

Fascismo è l'opportunismo violento, quello delle carriere, degli

incarichi, della raccomandazione e della discriminazione — le due

componenti primarie della tirannide di sempre — ed affonda le sue radici

dappertutto, perfino nei partiti dove si tenta di investire la volontà

di base, di strumentalizzarla, ove un gruppo aggredisce ed elimina

l'altro, ove gli spregiudicati primeggiano malgrado il disgusto degli

altri, ove, a danno degli ideali, le cricche si formano nella ipocrisia

della falsa democrazia e dove i congressi non servono che a voltare e a

rivoltare il corpo putrefatto nei cui pori brulicano gli animaletti

voraci ».

|

E la requisitoria

continua con altrettante osservazioni sensate e vere e, penso, che

questo peggior fascismo che riviviamo sia dovuto al fatto che quello che

lasciammo, quando partimmo per la guerra, abbiamo ritrovato in uomini e

mentalità quando siamo ritornati.

E la libertà? La democrazia? Bè, in parole tante volte ma... in

compenso... le stesse sfilate (in verità poco oceaniche) ... la stessa

storia dei bambini baciati ed amati... le stesse presentazioni di gruppi

in costume.

Ed ecco le amarezze, le delusioni, le preoccupazioni di chi sperava di

poter dimenticare passato e sofferenze in una vita e in una comunità

migliorata e, civilmente, in progresso e che si trovano sintetizzate, in

un angoscioso grido di allarme, nella conclusione del già citato

articolo di Tufano: « Queste considerazioni derivano dalla necessità di

chiedere una tregua a tutti coloro che così operando tramano contro la

nostra libertà.

Il cumulo degli equivoci è enorme, la vita politica faticosa, la

morfologia stessa dei politici è divenuta incomprensibile. Si chiede da

parte di tutti, dai militanti di base ai cittadini, ai lavoratori

chiarezza. Si chiedono fatti e non sillogismi, operosità e serietà di

intenti. La nostra società vuole rinnovarsi, occorre perciò da un lato

fiducia nei partiti e dall'altro maggiore credibilità negli uomini

politici, la cui etica si degrada sempre di più nel gioco antico ed

infimo del potere ».

E, credo, che sia meglio proseguire la mia passeggiata per la città e

nei miei ricordi.

|