|

PARTE X

La frase « nu gire

p' la Strara », dunque, ha significato sempre per il « putenzese »,

quello verace, genuino, quello nato a Portasav'ze o a lu Castiedde, a

Portamendola o al vico Corrado, ma anche per il « putenzese » di

adozione, un momento di piacere, di distensione, un momento di riposo

dopo una giornata di lavoro, un momento di ricreazione dello spirito e

del corpo, un momento di aggregazione.

Salvo impedimenti di forza maggiore, la « giurnara d' lu putenzese nunn'

s' putìa 'chiodd' senza nu gire p' la Strara » e non era soltanto per

una buona o cattiva abitudine, solo « p' svalià lu pensiere » o « p' li

solite doie chiacchiere cu l'amisce » ma era perché in quella strada era

la città, la vita, la storia, in quella strada ognuno si sentiva

realizzato, si sentiva, innanzitutto, cittadino di Potenza. E « la

Strara » del passeggio, delle chiacchiere, dei pettegolezzi, delle

scappellate, degli inchini, delle maldicenze, degli affari, degli

appuntamenti amorosi, delle feste, dei funerali, degli studenti

filonisti era veramente breve perché cominciava a Piazza Sedile per

terminare molto prima di Portasalza. Difficilmente, anche i più

distratti o i più impegnati in animate discussioni, superavano quei

limiti.

Era breve il tragitto, certo, qualche centinaio di metri, ma le persone,

i fatti, gli avvenimenti di quella via Pretoria e che affollano i miei

ricordi e di quanti hanno vissuto qui la loro vita, riempirebbero

chilometri di pellicola cinematografica e tonnellate di carta scritta.

Sono ricordi che partono da lontano, da « quanne cu lu mocco a lu nase »

e con la cartella e grembiulino della scuola elementare andavamo spiando

nelle vetrine, in quelle delle pasticcerie, in modo particolare, e solo

per farci venire l'acquolina in bocca perché soldi da spendere non ne

avevamo. Le altre vetrine o gli altri negozi ci appartenevano poco

perché erano salumerie, erano negozi di scarpe, di cose per grandi e non

che non li guardassimo proprio, li guardavamo come si può guardare un

sogno proibito ma senza invidiare niente e nessuno anche perché, in

fondo, avevamo la speranza che un giorno saremmo entrati anche noi.

Non vi erano negozi particolari per bambini, né per ragazzi, « il

negozio della moda giovane » e dai nomi stranieri, come ci sono ora,

anche perché non avevamo importato dall'estero e nemmeno le nostre

industrie del Nord le avevano preparate, le mode strane e bizzarre, i

jeans, le giacche e i giacconi a quadroni e dai colori più strani e più

vivaci. Tanti di noi ereditavano gli indumenti, anche ben rattoppati,

dai fratelli più grandi. Eravamo poveri noi, appartenenti a ceti sociali

modesti, contadino o artigiano, ma non scialavano, certamente, nemmeno i

figli di quei pochi professionisti, esistenti sulla piazza, né i figli

dei tanti impiegati dello Stato e del Para-Stato, di cui era piena la

città per via che qui erano tutti gli Uffici.

Il reddito generale era modesto, era appena sufficiente per vivere, per

alcuni solo per vivacchiare e, quindi, i giovani non avevano pretese e

non ne potevano avere, anche perché si rendevano ben conto di quello che

c'era in casa e dei sacrifici dei genitori, pure dei sacrifici di tutti,

comunque, non vi era l'abitudine di chiedere ma si aspettava che fosse

donato e « a caval donato non si guardava in bocca » anche perché tutto

era buono e tutto era utile.

Tanti di noi erano appartenenti a famiglie numerose, magari orfani di

padre, ed era facile rimanere in tenera età orfani, sol che si pensi che

bastava una semplice polmonite per andare all'altro mondo e non che

mancassero medici capaci, anzi, mancavano, però, le medicine.

La polmonite si curava con il cataplasmo di semi di lino e l'iniezione

di olio canforato, si diceva per sostenere il cuore e tra la scarsa

abitabilità delle case, l'inclemenza del clima, la gente aspettava, in

ansia e con giustificata preoccupazione ,lo scadere del terzo, del

quinto, del settimo giorno, ritenuti i giorni più pericolosi del male e

durante i quali si poteva verificare il cambiamento in meglio o in

peggio. Il tifo si curava con latte e letto e fermenti lattici e si

aspettava, contando le settimane, che la febbre finisse.

Il più delle volte prima che finisse la febbre finiva il malato e quando

il malato superava la malattia si parlava di miracolo, i più cattivi, i

maldicenti (una razza sempre esistita) mormorava « è giù 'ddà (cioè

all'altro mondo) e nù l'hanne vulù... gn' l'hanne mannà 'ndreta... ». Ma

il poveretto che superava il tifo appariva veramente mal ridotto, tra

malattia lunga, non meno di quaranta-sessanta giorni, dieta assoluta e

letto, dimagriva di parecchi chili, si riduceva pelle e ossa, tanto è

vero che quando si incontrava uno mal ridotto in salute si usava

esclamare «... Marò... sarrà asciù da nu tife...!»

Nonostante tutto, miseria e mancanza di mezzi, non era una malattia

molto frequente, l'acqua era buona e non mancava mai, la città era

pulita, la gente era attenta e rispettosa delle proprie cose e di quelle

della comunità. In casa non c'era la tinozza, non c'erano i detersivi ma

non mancava un buon pezzo di sapone e se era « Lo Faro » tanto meglio,

il bucato si faceva con la cenere e la biancheria non solo si conservava

di più ma era veramente bianca e pulita.

Portavamo i capelli molto corti, alla « Umberto », come li portava, cioè

il Re Umberto I, a spazzola, ma tanti « s' fascienn' lu caruso »

tagliavano i capelli cortissimi con la macchinetta, alcuni si facevano

rapare addirittura con il rasoio, specialmente d'estate. Era un modo

spicciolo, in mancanza di antiparassitari chimici, per difendersi

specialmente dai pidocchi. Le nostre maestre erano attentissime e tutte

le mattine ci passavano in rassegna, uno per uno, capelli, biancheria

intima, vestiti e tutte le mattine chiedevano se in casa vi era qualcuno

ammalato. Allora tenevano campo le malattie infettive e se non ci fosse

stata tutta questa attenzione da parte della famiglia e della scuola ci

sarebbero state grandi epidemie e, quindi, vere carneficine.

Portavamo i pantaloni con le pezze al sedere ma eravamo puliti, mutande

rattoppate, maglie di lana di pecora, originali e fatte in casa ma

pulite, non eravamo unti di cosmetici né massaggiati con unguenti

vitaminici (!), ma eravamo tonici, freschi e profumati di acqua e sapone

ma eravamo profumati anche « di dentro », checchè se ne dica e piaccia o

non piaccia. Dovunque, in casa e fuori, nella scuola come nel lavoro, vi

erano insegnamenti, esempi di sacrifici e di doveri e in ognuno di noi

vi era soltanto l'ansia, la preoccupazione di esserne degni. Guardavamo,

certo, le vetrine della via Pretoria ma non ci creavamo complessi perché

non potevamo avere il dolce o le scarpe nuove consideravamo già troppo

la minestra calda e il pezzo di pane che trovavamo in casa ogni giorno.

Vi sono anche ricordi più vicini, personaggi di quella via e che hanno

lasciato il segno nella storia della città, episodi semplici, forse

futili, ma che ad una rimeditazione non sono, poi, così semplici, né

trascurabili e che, in fondo, sono proprio quegli episodi il volto e

l'essenza del popolo. Eravamo nel 1946, ero da poco tornato dalle tristi

e dolorose vicende ed esperienze belliche ed ero in via Pretoria, in una

mattinata piuttosto uggiosa e, forse, in carattere con la sfilata, che

si stava svolgendo: un funerale.

Come gli altri mi accostai al muro per fare largo. Vicino a me c'era «

nu bracciale » ed anche altri signori. Al passaggio del carro con il

feretro il povero bracciale, commosso e compunto come sa essere solo la

povera gente, con la mano sinistra si tolse il cappello ed alzò la mano

destra nel saluto romano. Così si usava nel deprecato ventennio e lo

facevano tutti, giovani, anziani e vecchi, poveri e ricchi, signori e

cafoni ed erano tutti solerti e solleciti.

Ma eravamo nel 1946, e, ubbidienti ad una delle caratteristiche del

popolo italiano, molti si erano fatti furbi e si erano legata la mano

destra dietro la schiena o dentro la tasca per non essere tentati ad

alzarla nel saluto romano, il contadino no. Venne letteralmente

aggredito e strattonato da quei signori che gli erano vicino, con colpi

da carate gli abbassarono il braccio, gridandogli: « Abbascia stu

braccio... gnurante e cafone ».

Chiunque, forse, lo stesso S. Francesco, si sarebbe ribellato ed avrebbe

risposto allo stesso modo e con le stesse armi, « lu bracciale » no,

dimostrando di avere non solo più buon senso e buona educazione ma di

avere, innanzitutto tanta dignità e tanto rispetto del luogo e di quanto

si stava svolgendo in quel momento. Si ricompose, riportò il braccio nel

saluto romano, con fermezza ma senza particolari atteggiamenti, rispose:

« No, cazzo, sò stà vent'anni p' av'zà stu braccio e mò nù l'abbasce

manch' si m' sparano».

Quei signori se l'erano già squagliata prima che il contadino finisse di

parlare ma se l'erano già squagliata anche perché il funerale era finito

e non avevano platea a cui mostrare la loro bravata né nuovi capi che

potessero apprezzarli e prenotarli per un posto in prima fila.

A proposito di ricordi non molto lontani ma significativi di una certa

saggezza contadina, del nostro contadino, il più delle volte dileggiato

ingiustamente e ingiustificatamente, e di una certa sicumera pseudo

culturale e cittadina, mi viene in mente un episodio, avvenuto sempre in

via Pretoria, e non poteva essere diversamente, e proprio all'imbocco

del vico Picernesi.

Era il momento del referendum « Monarchia - Repubblica » e « nu povero

bracciale », appoggiato ad un angolo del vico, più dentro l'arco che

fuori, forse, per la vergogna di comparire in via Pretoria in quelle sue

spoglie, mostrava, con un certo ben apparente malessere, una pezzotta di

formaggio pecorino e poche uova fresche in un paniere. Aspettava qualche

anima del Purgatorio che avesse comprato la sua merce e l'avesse tolto

da quell'incomoda situazione e posizione, ma in maniera dignitosa, senza

gridare, senza strattonare la gente, insomma « s' fascìa li fatt sove

e... penzava a li vaie sove ».

|

|

|

Vico Marone già San Domenico |

|

Due bellimbusti,

oggi maturi signori, (ma chissà se hanno cambiato carattere), gli si

avvicinarono e strattonandolo di qua e di là, d'altronde si sentivano in

diritto di agire così, loro i cittadini coltivati quello « lu bracciale

incolto », cominciarono ad impartirgli la lezione per la scelta giusta,

che, poi, era quella da loro patrocinata, « perché questo è il senso

della Storia... così vuole la storia... » « ... e sì, sì ca è proprio

sta cazz' d' storia ca adda finì... » li raggelò lu bracciale e si girò

di « cuozzo », lasciandoli alla storia.

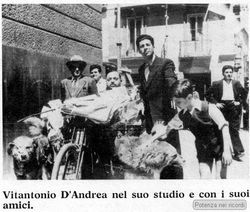

Ogni volta che da Piazza Sedile mi avvio per il solito giro « p' la

Strada » guardo e riguardo a destra e non per vedere il chiosco dei

giornali ma quasi illudendomi di rivedere in quei paraggi una persona

cara a tanta gente e, in modo particolare, proprio « a li poveri

bracciali ». Era il buon Vitantonio, aviglianese di origine, potentino

di adozione, affetto da multiple gravi menomazioni, in particolare, agli

arti inferiori. L'amaro destino lo aveva costretto a vivere in una

carrozzella, che, nei trasferimenti da casa al posto di lavoro, per

andare in Chiesa o al campo sportivo, la fede in Dio che era la sua

forza e la passioncella per il suo svago, di cui non faceva mistero, era

tirata da due cani pastoregni, robusti e forti ma mansueti con la gente,

affezionati al padrone, di cui conoscevano bene la voce ed obbedivano ai

suoi ordini in maniera veramente impressionante. Vitantonio era là,

proprio dove ora è il chiosco; d'inverno e d'estate, con il sole o con

il maltempo, nella sua carrozzella, con i suoi cani accucciati ai due

lati, vendeva giornali e non li vendeva soltanto ma li leggeva e li

leggeva anche agli amici, che non mancavano mai proprio intorno alla sua

carrozzella. I suoi amici erano « i bracciali », aviglianesi o putenzesi

o ruotesi o anzesi o di altri paesi, erano tutti uguali e tutti suoi

amici, e non soltanto per ascoltare le notizie del giornale, per essere

consigliati, indirizzati, per farsi scrivere qualche domanda.

Quella carrozzella era diventata un piccolo studio di consulenza e

Vitantonio l'uomo di fiducia della gente. Di ottima intelligenza,

autodidatta, sapeva tutto dei vari uffici, conosceva tutte le leggi e

norme vigenti in materia di Previdenza Sociale, di Assistenza, di

tributi, i suoi consigli verbali erano esatti e quello che scriveva, con

molta fatica perché anche le mani non erano sfuggite alla devastazione

del male, era indiscutibile per forma e contenuti. Faceva tutto con

molto garbo, con il sorriso sulle labbra, con tanta pazienza e tenace

volontà, quella pazienza e volontà non di tutti, che gli facevano

sopportare le sue condizioni fisiche e non soltanto dal punto di vista

psicologico ma anche della sofferenza perché, ogni tanto, il buon

Vitantonio era un ammasso di dolori.

Lo ricordo non perché eravamo amici e mi circondava della sua stima ma

perché è un esempio di come lo spirito, la mente, l'anima dominano la

materia.

Lo ricordo come ho ricordato altri umili, ne ricorderà ancora, perché

sono convinto che la storia della città l'hanno fatta questi personaggi,

che frettolosamente abbiamo dimenticato, e non tipi come quei due

bellimbusti, che volevano impartire la lezione di storia a « lu

bracciale ».

La storia della città l'hanno fatta i Cascavadd', i Trentacarrine, i

Culacizze, i Taccariedd', i Pappacionne, i Brachettedda, i Malamugliera,

i Baccalà, gli Sciarrilli, i Canaria e tanti altri e l'hanno fatta con

le loro opere umanitarie, con il loro lavoro, con la loro serietà ed

onestà. Questi sono stati gli artefici della vita di una città, tenuta

chiusa nel suo orizzonte, lontana dalle grandi ventate di rinnovamento e

di progresso e tenuta chiusa e lontana proprio da quelli che hanno avuto

il potere e che si illudevano, così, di fare la storia, proprio da

quelli che sapevano leggere e scrivere, intellettuali o

intellettualoidi.

Poco più in là dello studio di Vitantonio, sulla sinistra andando verso

la Piazza Prefettura, in uno di quei locali che la furia devastatrice

non ha distrutto né stravagantemente rinnovato, vi era il negozio della

« Riccia Cammellota ». Per i bambini, ma anche per i meno bambini e per

gli adulti, la vetrina di quel negozio costituiva una fermata d'obbligo,

specialmente durante il periodo di Carnevale, per i costumi da maschera,

sempre nuovi e fantasiosi, che quella vetrina mostrava.

L'artista-artigiana di quei costumi, di vestiti stupendi anche non

carnevaleschi, di cappelli, sciarpe e scialli, era una donna di media

statura, con un cespuglio di capelli ricci, « la Riccia Cammellota »,

che io ricordo già brizzolati, con occhi vividi e vivaci, con lo sguardo

intelligente ed era veramente una donna di intelligenza pronta e piena

di ingegno.

Oggi, paghiamo la firma dei grandi sarti o creatori di moda e la

mostriamo con un certo sussiego ed orgoglio sulle cravatte, sui vestiti,

alla « Riccia Cammellota » si pagava appena appena la stoffa e il lavoro

materiale e poco peso si dava alle sue « creazioni », che erano

veramente degne di essere chiamate così per la originalità delle linee,

per la cultura che esprimevano, che, con l'accuratezza e la precisione

della manifattura, ne facevano di esse dei veri capolavori di arte.

Avrebbe potuto lasciare eredi e continuatori della sua arte ma non ebbe

tempo e possibilità di creare una scuola e non ebbe nemmeno

incoraggiamenti, forse, come tutti coloro, che sanno fare qualche cosa

di diverso e di bello, fu circondata da invidia e raccolse più spine che

rose. Il piccolo paese? Direi proprio di no, i piccoli uomini, proprio

quelli della storia, che non hanno saputo o voluto guardare mai al di là

del proprio naso, che non hanno mai visto un futuro per la gente, per la

città, e la gente, quella migliore, è scappata e la città è scivolata

verso i casermoni, abitati da quelli che aspettano e corrono soltanto

quando devono andare a comprare tutto ciò che proviene dal Nord, specie

se reclamizzati dalla Televisione.

Avevamo un grande artigianato e dei grandi artigiani ma abbiamo

preferito rincorrere le chimere.

Dal portoncino accanto alla « Riccia Cammellota » usciva a tutte le ore,

e spesso nelle ore più strane e in quelle della notte, e non perché

fosse un viveur o qualche cosa di simile, ma per ragioni professionali,

un signore distinto nella figura e nel vestire, dal colletto duro e

dall'immancabile mezzo toscano fra le labbra, d'inverno anche con ghette

e cappotto foderato di pelliccia: il dottor Luigi Coiro, Primario del

Reparto ostetrico-ginecologico dell'Ospedale S. Carlo.

Averlo conosciuto, come l'ho conosciuto io per essere stato a lui vicino

e, non soltanto, materialmente, per essere stato nel suo Reparto ed aver

lavorato con lui, nelle ore del giorno e in quelle più faticose della

notte, è più che sufficiente per poterlo ricordare, nella sua giusta

dimensione di uomo e di professionista, a me stesso per un ulteriore

tributo di stima e di affetto, agli altri, in particolare ai frettolosi

e superficiali giudici, colleghi e non, perché recitino l'atto di

contrizione, se sono in vita, se sono morti ci penserà il « giorno del

giudizio ».

Il suo aspetto burbero nascondeva un animo buono e generoso, sempre

pronto ad apprezzare i progressi degli altri, sempre disponibile verso

l'umanità, modesto nell'umiltà, non aveva la presunzione di fare il

maestro né disdegnava i suggerimenti e i consigli degli altri. Proprio

per questo, e anche per l'ignavia degli altri, lui, senza titoli

specifici ma maturo per grande pratica ed esperienza, raggiunse il

primariato. Era laureato in Medicina Veterinaria, prima, e in Medicina e

Chirurgia, dopo, aveva fatto l'Ufficiale Medico in servizio effettivo,

raggiungendo i gradi di Ufficiale Superiore, ed era stato anche

assistente dell'oculista prof. Sbordone presso la Clinica « Remigia

Gianturco », di cui, mi pare, era anche socio.

Non conosco le cause del suo completo cambiamento di indirizzo

professionale, forse una vocazione tardiva per la specialità o il

fascino del suo predecessore e maestro: il Professore Vincenzo Lenzi.

Al Lenzi si devono le prime isterectomie, i primi tagli cesarei a

Potenza, oltre la grande ostetricia, via vaginale, di cui era tenace

assertore e valentissimo esecutore. Sembrava che anche la natura lo

avesse fatto apposta per quel mestiere: piccolino di statura e con delle

« manine » create, veramente su misura.

Non mancava mai alla mensa di casa Mancinelli, che sapeva rallegrare

perché era un uomo simpatico, spassoso, dalla aneddotica pronta, varia,

inesauribile. Veri o falsi, specie quelli che riguardavano i medici,

egli li raccontava nella convinzione che l'inesperienza,

l'impreparazione si potessero combattere più con il sorriso che con

l'aggressione diretta verbale o, peggio, indiretta legale.

|

|

|

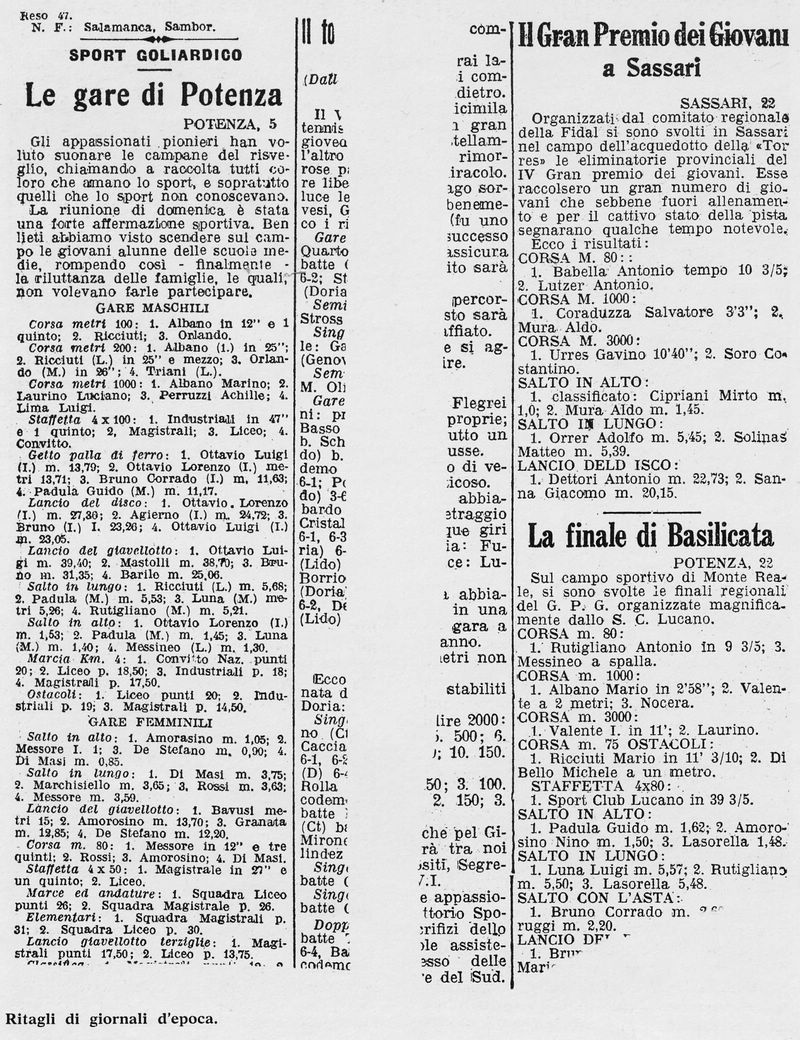

Mario Albano campione italiano dei 100 m. festeggiato dai

compagni. |

Dopo il portoncino

del dottor Coiro, andando verso la Piazza Prefettura, vi era un negozio

di stoffe di proprietà Giacummo. Un locale buio, angusto, che vendeva

poco anche se in quel negozio non faceva difetto la roba buona né la

cortesia, nella vita come nel commercio ci vuole anche un po' di

fortuna. Comunque, io non lo ricordo per questo ma lo ricordo per i due

dei figli del titolare: Emilio ed Enrico.

Stralcio dal libro « un pugno di speranza », curato da Pino Gentile,

quanto scrissi (pagg. 109-110):, « Ero poco più di un bambino e ricordo

che un giorno tutta la città era a lutto. La sera precedente sul ring,

allestito sul palcoscenico del Teatro Stabile, un giovane di Potenza,

Emilio Giacummo, un bel giovane biondo e ricciolino, era morto per una

violenta epistassi, irrefrenabile, causata da una gragnuola di pugni

sulla faccia, scaricatagli dal suo avversario. Se ne dissero, come

capita in occasioni del genere, di cotte e di crude, ma, a

considerazioni postume, mi pare di poter dire che, nell'allestimento del

match, ci fu molta leggerezza, si tenne conto della prestanza fisica del

giovane Emilio ma non si tenne conto che nel pugilato, come del resto,

in tutte le discipline sportive, le doti fisiche valgono un terzo mentre

i due terzi valgono la preparazione atletica e la preparazione e

l'esperienza tecnica ».

Ricordo il fratello Enrico, invece, perché un patito di Mussolini e del

Fascismo, eppure dal Fascismo non aveva ottenuto né privilegi e né

vantaggi e, tantomeno, direttamente da Mussolini, che conosceva in

fotografia e venerava in fotografia. L'uomo dalla sahariana in tutte le

occasioni e solo perché così intendeva dimostrare il suo attaccamento al

Regime. Se la portò anche a Torino, dove fu costretto a trasferirsi dopo

la guerra, e nel testamento personale aveva scritto che doveva indossare

la sahariana anche da morto e con quella essere sepolto. Ricoverato alle

Molinette, pressoché in fin di vita, anche se in stato preagonico curò

che nella borsa i familiari avessero messo la sahariana ed ai medici

dell'Ospedale rivolse viva preghiera che gliel'avessero fatta indossare

appena morto. La sua volontà fu rispettata. Un esempio di fanatismo? No,

di coerenza, eppure aveva bisogno ma preferì rimanere « povero ma onesto

nei principi e moralmente », onorò soprattutto se stesso.

Il ricordo della tragedia di Emilio Giacummo mi rattrista ancora oggi ma

la città ricavò dallo Sport anche delle soddisfazioni e di alto livello,

nell'atletica, nella scherma, nel calcio e, in tempi più recenti, nella

stessa boxe: Rocco Mazzola, campione italiano dei medio massimi e dei

massimi da dilettante e da professionista onorò largamente la memoria di

Emilio. Un uomo, don Alfredo Viviani, con la sua passione, la sua

pazienza, la sua competenza, il suo personale sacrificio portò a livelli

nazionali la squadra di atletica, nella quale eccelsero Nocera, campione

italiano degli 800 m., e Mario Albano, campione italiano dei 100 m., ed

a livello di tutto rispetto la squadra di calcio. E sono ricordi,

certamente, esaltanti specie se si tiene conto che non c'era una lira

per nessuno e che le trasferte si facevano con i mezzi meno costosi e

con il panino.

Anche nella scherma la città scrisse nel suo albo d'oro i « due volte »

campioni d'Italia: Italo e Gigi Mastrilli, fiorettista il primo,

spadista il secondo. Erano stati creati ed allenati dal padre, seniore

della Milizia Volontaria, preparatore atletico eccezionale e profondo

conoscitore dell'arte della scherma, severo nell'insegnamento.

Italo mi fu compagno di scuola e prezioso compagno di pedana, Gigi, dopo

la scuola Magistrale e il diploma di maestro, frequentò l'Accademia

Fascista e fu Insegnante di Educazione Fisica, ma, dopo la guerra emigrò

in America, dove fece diversa fortuna. La famiglia Mastrilli abitò a

Santa Maria, nel Rione Manicomio, per essere più preciso, vicino alla

mia famiglia ed era una famiglia esemplare, corretta e molto distinta,

il primo dei figli, tenente di Fanteria in Servizio Permanete effettivo,

cadde gloriosamente in Albania, onorando la sua fede e la sua scelta

professionale.

Ma lo sport, in genere, fu vera gloria anche per il contributo dei Luna,

Santagata, Padula, Cassibba, Lamorgese, dei fratelli Lasorella, dei

fratelli Ottavio e di tanti altri, a cui va il mio ricordo affettuoso e

riconoscente per aver contribuito a far conoscere Potenza oltre i

confini della nostra Regione. E tutti meriterebbero ben altra menzione

e, spero, che qualcuno, seguendo l'esempio di Pino Gentile, raccolga le

loro imprese, costruite sulla volontà e con il cuore, in trattazioni più

complete e più specialistiche e, certamente, meglio di come potrei fare

io anche se volessi tradire il compito, che mi sono assunto.

|