|

PARTE IX

|

|

|

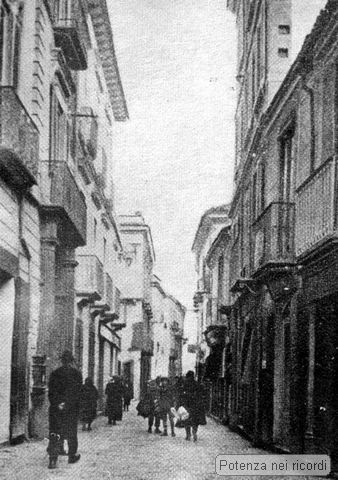

Via Pretoria verso Piazza Sedile, sulla sinistra

il Palazzo Navarra, al suo posto sorse la Banca

d'Italia. |

« La Strara

stretta cumm' a nu stintine / storta ca nunn' s' vere principe o fine /

ma pare fatte apposta cumm' a nu cuscine / p'arreposà l'aggente sera e

matine ».

Certo, « la Strara » è la Via Pretoria, la prima, vera, grande via della

città. Bestemmiata, odiata, amata da forastieri e putenzesi sempre in

ogni epoca e da tutte le generazioni, che si sono succedute, ma da

sempre il cuore di Potenza, il punto di incontro « gn' veremme p' la "

Strara " », il luogo della passeggiata serale « gn' fascemm' nu gire p'

la "Strara " » e fu punto di riferimento dei perditempo e degli

innamorati ma anche delle massaie e degli uomini d'affari, degli

studenti come degli artigiani e contadini.

Fu il ritrovo obbligato perché tutto avveniva e si svolgeva in via

Pretoria, fu il punto di richiamo in alcune occasioni, le feste, ma fu

anche il punto da visitare per necessità perché i negozi, da quelli

alimentari a quelli per abbigliamento, da quelli che vendevano scarpe o

chiodi, erano tutti in via Pretoria. E la « Strara » non rimase mai

sola, né nei giorni feriali e, tantomeno, nei giorni festivi, con punte

di maggiore affollamento, senza distinzione se la giornata era festiva o

lavorativa, da mezzogiorno alle tredici, tredici e trenta e dalle

diciannove alle ventuno, ventuno e trenta.

I clienti più assidui furono, e lo sono ancora oggi, i giovani, che, con

il calore e il colore proprio dell'età, le attribuivano l'aspetto

gioioso, scherzoso, anche perché « la uagliona » si cercava e si

incontrava solo a via Pretoria, e i giovani erano disponibili soltanto

in quelle ore, quando uscivano dalle scuole e quando avevano finito di

studiare o di lavorare.

Ma lo « struscio p' la Strara » piaceva un po' a tutti, curiosi e

abitudinari, giovani, anziani e vecchi, professionisti, artigiani e

contadini, uomini e donne, piaceva per vedere e per farsi vedere, per

ammirare e criticare, piaceva a chi « s'avìa 'mpustà cu lu variniedd'

nuove » ma anche a « lu strazzare e male vesture ».

Gli stessi forestieri, quelli di passaggio per Potenza e quelli che vi

abitavano, superata la prima fase di curiosità per questa « Strara », di

cui tutti parlavano, divennero degli abitudinari e, forse, più

abitudinari degli stessi putenzesi. Insomma, la strada dalle mille

contraddizioni e che era capace di suscitare sentimenti diversi e

contrastanti, era capace anche di penetrare nella mente, nel cuore,

nell'animo di tutti e tale da diventare una specie di « frieva... di

malatìa... di paccìa » e per tutti. t difficile pigliare sonno a stomaco

vuoto ma era ancora più difficile senza aver fatto almeno « nu gire p'

la Strara ».

Perciò ha ragione il poeta: « a ogni puntone gn'è tutta na storia /

vecchia e ormai luntana nuova e viva / storia d' 'rrise d' lagrime e d'

boria / ca tu conti e dicci senza tante evviva ».

Ed è la storia di Potenza, dei suoi uomini, dei suoi avvenimenti, è la

storia dei putenzesi, di quelli che vissero a Potenza, di quelli che

passarono ma non la dimenticarono nè furono dimenticati.

Perché, continua il poeta: « ... Hai visto tutto e tutto hai suppurtà /

ciucce machine zampitte e lu scarpine / 'cchì s' la spassava e 'cchì gìa

a fatìa / facce scure e saluti cu l'inchine / mali cristiani e tanta

gente degna / ch'ha onorato e onora tutta la città / puteie brutte e cu

li 'pporte a 'ddegna / lu neozie alihante e ca t' fà 'ncantà... ».

|

|

|

Starace a Potenza fra Prefetto e Federale ...

Ebbe tutti i difetti ma seppe « vivere un giorno da

leone »...

|

|

|

Quell'uom

dal fiero aspetto? ... Macché. ...solo effetto divisa ... perché

scelse « cento anni da

pecora ». Quell'uom

dal fiero aspetto? ... Macché. ...solo effetto divisa ... perché

scelse « cento anni da

pecora ».

|

E proprio dai

negozi « cu li 'pporte a 'ddegna » che partono i miei ricordi della via

Pretoria e con i ricordi delle porte vi è il ricordo della

pavimentazione a basole di pietra, che di tanto in tanto e, quando

diventavano lisce e lucide, per l'uso, venivano « spuntate », cioè

battute con il mazzuolo a punte dai maestri della pietra.

Da allora cominciano i miei ricordi di personaggi, negozianti, amici

visti e conosciuti per la via Pretoria, i ricordi dei solenni funerali

della gente ricca o che contava, ma anche della gente comune perché

ognuno ci teneva a non fare brutte figure ed anche per il rispetto al

morto.

Il ricordo delle sfilate per le adunate oceaniche e vi erano tutti, «

putenzesi e frastieri », si cominciava con i figli della lupa (i più

piccini) e si continuava con i balilla, gli avanguardisti, le camice

nere della prima ora, della seconda, della terza, la Milizia Volontaria

Sicurezza Nazionale, alla cui testa, pettoruto più che mai, ricordo il

Console Torraca, ne aveva la stazza, circa due metri di altezza per

circa il quintale e mezzo di peso, non è difficile riconoscerlo nella

mia documentazione fotografica. E poi, ancora, le donne, dalle giovani

italiane alle massaie rurali, gli ex-combattenti con insegne e medaglie

(qualcuno anche la medaglia della prima comunione) e la via Pretoria

rimbombava di passi cadenzati, di eiaeia-ala-là, di canti patriottici,

con fanfare e tamburi, in una selva di stendardi e gagliardetti, di

braccia levate nel saluto ro mano. Vi erano tutti anche quelli che, dopo

la caduta del fascismo, si affrettarono a professare altre fedi, ed

erano in prima fila tronfi e pettoruti, e guarda caso, sono stati in

prima fila anche in altri partiti e, esclusi i morti, sono in prima fila

anche oggi e, con molta faccia tosta e senza alcun pudore, sono pronti a

dare del « fascista » a chi, sia nella forma che nella sostanza, con il

fascismo non ha avuto mai a che fare.

Sicuro vi erano anche i preti con zimarra e fregi e come erano marziali

e il passaggio davanti alla tribuna delle autorità aveva del grottesco,

passo dell'oca con ampi movimenti degli arti superiori, già goffo di per

sé se fatto da persone fisicamente idonee, tale da fare «" scompisciare

dalle risate » (per rubare una simpatica frase di Toto perché quanto mai

azzeccata) quando era eseguito da panzoni e artrosici in difficoltà di

equilibrio e di respiro, specialmente quando veniva

comandato « l'attenti a » (destra o sinistra) a seconda del lato dove

fosse stata sistemata la tribuna.

E se i pretini erano in fila con gli altri a marciare, sulla tribuna fra

le accurate divise dei capi, fra labari e gagliardetti faceva spicco,

con stola e mozzetta, il nostro Arcivescovo e non mancava mai, così come

non si scordava mai, a conclusione della Santa Messa, di recitare la «

Preghiera per il Duce e per il Re ». E. fin qui, direi, poco male

perché, in fondo, il Concordato l'aveva voluto e concluso il Duce e un

pizzico di riconoscenza, dimostrata con una semplice preghiera, era

quanto meno si potesse fare ma la vita, almeno per le persone, che sono,

si credono, o sono ritenute di una certa qualità morale e culturale, non

è soltanto apparenza, forma, convenienza ma dovrebbe essere anche

sostanza e coerenza. Il passato non si rinnega perché ci appartiene ed è

documentato; è chiaro che, se fu cattivo, non bisogna ricostruirlo e per

non ricostruirlo bisogna fare diversamente e meglio e per fare

diversamente e meglio ci vogliono qualità perché il cammino di un

qualsiasi rinnovamento non è fatto di propositi e preghiere ma di

conoscenza, idee, programmi, opere altrimenti si cade, come siamo

caduti, in « quel fascismo grigio », di cui Lucio Tufano, nel già citato

articolo, si occupa con durezza spietata, anche se sofferta, ma con

veritiera chiarezza.

Certamente, non me la sento di aggredire quei due poliziotti, di buon

fiuto, che, durante il loro lungo periodo di servizio, arrestarono i

fascisti prima del 1922, gli antifascisti durante il ventennio e ancora

i fascisti dopo il 1945, era il loro mestiere e per questo venivano

pagati ma quelli « della prima fila o della tribuna d'onore » penso che

avrebbero fatto meglio a mettersi da parte, se non proprio a sparire.

Probabilmente trascinato dalle amarezze e delusioni del dopo-guerra

anche io mi feci incantare dalla politica ed entrai in un partito, non

ricco né di massa, mia madre, d'altronde, me l'aveva sempre detto « dove

sono pochi e sono poveri là ci sei sempre tu », nientemeno che nel

Movimento Sociale. Non l'avessi mai fatto, però, io non me ne sono mai

pentito perché è stata una esperienza in più nella conoscenza degli

uomini o, per meglio dire, nella conoscenza della ipocrisia, della

cattiveria, dell'affarismo degli uomini.

Il nostro popolo non ha difettato, certo, di spirito servile ma nemmeno

ha abbondato in coraggio e, questo, a mio avviso, ha determinato non

solo la stazionarietà delle nostre misere condizioni della nostra vita

umana e sociale, ma, addirittura, il regresso nel progresso de gli

altri. Nessuno li cacciava di casa il 21 aprile, Natale di Roma, il 28

ottobre, la Marcia su Roma, il 24 maggio ecc. ecc. ma non mancava

nessuno e tutti avevano la divisa, che indossavano impeccabilmente e con

molto sussiego ed anche con tanta spavalderia. Alcuni, e non è una

storia creata dalla mia fantasia, andavano a letto, la sera precedente,

già in divisa per poter essere tra i primi all'adunata del giorno dopo.

Malinconie, tristezze, certo, ma ogni epoca ha avuto un suo volto

esteriore perché nella sostanza ogni epoca è stata fatta e dominata

dagli uomini e gli uomini sono stati, sono e saranno... benpensanti e

accomodanti... « tiegne li figli 'ncasa » « 'cch' aggia fà » « chianta

lu zippe add'ò vole lu patrone » « Attacca lu ciucce add'ò vole lu

patrone » ... anche se i Sindacati sbraitano contro il padrone

ma... a parole perché anche loro attaccano lu ciucce add'ò vole lu

patrone. Anche Pietro rinnegò Gesù, e per ben tre volte, al cantar del

gallo, e che l'abbiano fatto quelli che Pietro non erano al cantar delle

bombe americane poco male a dimostrazione che la vita è bella ed è tutta

da vivere.

Di serio resta soltanto la via Pretoria, che narra nel silenzio, che

parla senza enfasi e senza atteggiamenti, che « nunn s'è ammiscà cu la

spurcizia ca stu monne tene... » ed è per questa sua caratteristica

intima, di certo superiore alla sua esteriorità, in alcuni tratti

deturpata dalla mano degli uomini, che è entrata nell'anima dei poeti e

non soltanto dei poeti nostrani.

Glauco Rino Nesi, toscano, poeta e scrittore, divenuto amico della

nostra città, non si è sottratto al fascino della « Strara » ed alla «

Strara » ha dedicato dei versi stupendi, un monumento di sincerità, di

affetto, di verità. Sono l'espressione di una particolare sensibilità

intellettuale, spirituale, umana verso la « Strara » che, nel corso

degli anni, ha superato se stessa, la sua natura materiale e si è

spiritualizzata perché si è fatto libro di storia, di storia umana e

civile e, perciò, vicina ai poeti: « Spruzzato dal profumo della sera /

infittisce il passeggio / a via Pretoria, salotto buono / della casa

avita. / Ogni piede che va, ogni parola / seppure non sbocciata / è

mossa d'un telaio / che intreccia — e non lo sa — / il buffo indovinello

della vita. / Ma quando è notte piena, / coi refoli del vento / (monello

senza età) che gioca a rimpiattino / tra sdruccioli e quintane / si dan

convegno l'ombre: / nel silenzio / leggero si diffonde / il sussurrio

dei morti / risorti a benedire la città. / Il bel salotto / della via

Pretoria / si fa libro di storia ».

La via Pretoria, dunque, è la nostra storia, lo afferma, con squisita

dolcezza, il poeta fiorentino Glauco Rino Nesi e lo afferma, con l'amore

del figlio, il nostro poeta dialettale Mario Albano in una sua poesia

del 1951 dal titolo semplice e secco: « Via Pretoria ».

« Gn'è tanta gente ca disce ca sì brutta / forse pecché sì vecchia donga

e stretta, / sta gente nun lu sà o lu fà apposta / ca tu sì pure 'npò la

storia nosta! / Sì tu la storia d'ogne Putenzese, / d' quedde 'rricche o

senza nu turnese. / Tu ca n' vire 'mbraccia a la cummara d' gì a lu

battezze appena nare, / n' vire, pò 'cchiù tarde, gì alla scola / e

'cchiù ranne cementenne la figliola, / n' vire, doppe, zite p' 'stà

strara / cu na sposa ricca o sfasulara ».

E Mario conclude la sua poesia, che gli amici del dialetto e di Potenza

potranno rileggere nella sua raccolta di poesie dal titolo « Cuntana

d'Aprile », così: « Perciò quedde ca vire nunn' t'importa / pecché tu

varde ma 'rresti sempe storta. / Forse è vere sì na brutta strara / ma

p' li putenzesi tu sì cara ».

Sarà anche una brutta strada ma per noi potentini è tanto cara e non

sopportiamo che altri ce la disprezzino, con incoscienza e

superficialità, si ribella Mario Albano in un'altra poesia, facente

parte della stessa raccolta, dal titolo « Pretoria afflitta » e scritta

nel 1982: « Ma nunn' è tutte quì lu chiante amare, / t'hanne chiamà «

Budello » / quest'è na curteddara all'anzacrese / e chi l'ha ditte o

nunn' è putenzese / o d' tì nunn' sà nisciuna storia: / mieglie farrìa a

gì a scavà cicoria! ».

Ma si ribella, anche in versi scritti in dialetto, e non in dialetto

potentino ma di Brindisi di Montagna, suo paese di origine, Domiziano,

Viola, putenzese di adozione, Ispettore Scolastico per tanti anni,

funzionario integerrimo, uomo probo, onesto, di intelligenza pronta e

vivace, di notevole cultura specifica e generale, poeta dialettale

efficace, piacevole, brioso, dalla vena satiricamente sottile e

pungente.

Ebbe casa in via Pretoria e da quel suo balcone, di fronte a

Ignomirelli, vide, osservò, elaborò e fissò in versi, di facile lettura

e ben comprensibili, figure, scenette, ambiente paesano e, complice il

dialetto con la sua forza espressiva, con perizia descrittiva non comune

riuscì a presentare tutto vivo e vitale, quasi come in una sequenza

cinematografica: « Tanta vote m'arrabbia chissà quante / a sente dice

male di Putenze; / Ie diche sì, nunn' è città 'alante / cum 'a Napule, a

Rome o a Firenze, / ma pò a ietterla 'nterra cume face / chiù dune non

di qua, ca li difiette, / a truvarle o a 'ngrannirle si cumpiace, / è

cumm' a dirne male pi dispiette.

Pò la Pritoria è proprie birsagliate: / chi la chiama vinedde e chi

stintine, / addù camine a spinte e 'umitate, / tra omene, signore e

signurine.

Ma nunn' me fa, ti preghe, 'u chianciluse / a dice sempe male di

Putenze. / Sti criticanti, certe sò malanne / ca fanne veni proprie a

picundria: / sò gente, ie penze, ca addù vanne vanne / portene u murmurà

p cumpagnie ».

Certo, sono versi dedicati a Potenza dall'Autore e che io definirei un

omaggio, forse, doveroso ma, certamente, di squisita gentilezza, quasi

un bouché di fiori ,alla città che lo ospitava, un omaggio, non vorrei

essere accusato di retorica, da vecchio cavaliere e gentiluomo. E

Domiziano Viola scrisse tante poesie, ma come è accaduto a molti della

Basilicata, le scriveva e le conservava nei suoi tiretti, solo qualcuna

era stata pubblicata e qualcuna, musicata dall'ottimo maestro Nicola

Orlando, ebbe fortuna temporale. Ha lasciato un grande patrimonio

culturale e un immenso contributo alla vita ed alla vitalità del

dialetto, un patrimonio che sarebbe andato perduto se il figlio Aldo,

con l'amore per il padre, umano e comprensibile, ma anche per

particolare sensibilità verso la cultura, in genere, ed il dialetto, ha

raccolto in un libro, che sarà presto in libreria a disposizione degli

amici, degli appassionati e cultori delle cose di casa nostra.

La « Strara », dunque, della storia della città, sufficiente alla sua

funzione nei giorni feriali e comuni ma che diventava assolutamente

insufficiente nelle grandi occasioni e nelle festività ed ecco perché è

stata e, forse, è la via odiata e amata ma ricordata da tutti e cantata

dai poeti.

Naturalmente la sua importanza fu determinata dall'apertura della Piazza

dell'Intendenza o del Mercato, oggi Piazza Prefettura, che avvenne dopo

il 1840, perché tutta la vita cittadina era concentrata alla « Chiazza »

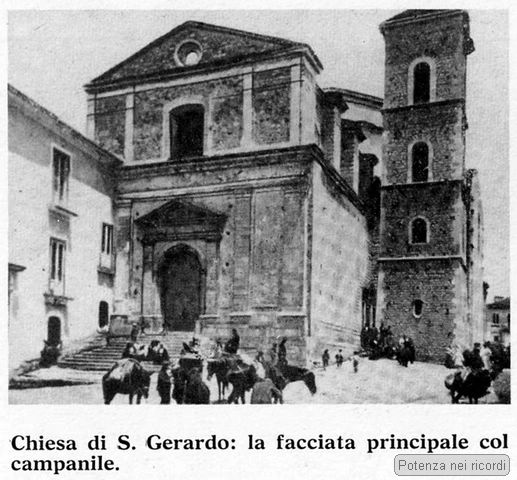

per antonomasia, la Piazza Sedile, e solo « la Chiazza » e la Chiesa di

San Gerardo furono i luoghi delle feste, della folla, del chiasso, degli

appuntamenti, degli incontri.

Credo sia doveroso che io ricordi per prima la festa di San Gerardo, sia

perché festa del Patrono della Città e, quindi, festa del decoro e

dell'interesse cittadino e della Chiesa Potentina e sia perché festa non

solo gioiosa del popolo ma festa di fede popolare e sia perché alla

festa di San Gerardo si collega la Sfilata dei Turchi.

|

|

La Festa del

Patrono non era, certo, affidata al caso ed alla improvvisazione ma alla

sua organizzazione e riuscita si lavorava per tutto l'anno. Appena

finiva una si nominavano i procuratori per la festa dell'anno dopo.

I procuratori erano persone di rispetto, scelti, quindi, tra ricchi

proprietari e fra speciali rappresentanti delle varie classi sociali e

dovevano essere nelle condizioni di garantire, comunque, la riuscita

della festa, in proprio o con i fondi raccolti tra la gente, che

dovevano essere spesi e spesi bene. Ma la gente era generosa sia per

devozione ma anche per l'orgoglio e il piacere di avere una bella festa,

per ricordarla e per farla ricordare pure ai forestieri. Contribuivano

in natura con il grano, i granoni, il vino ed anche con i soldi e la «

cerca », la questua, durava tutto l'anno.

Ricordo che in tutti i negozi vi era « l'angiliedde », un salvadanaio,

con la figurina di San Gerardo, dentro cui finivano gli spiccioli, che

la gente riceveva di resto. Era un contributo non obbligato, volontario,

ma si faceva volentieri, accompagnato dal segno della croce e da un

invio di ripetuti baci verso l'immagine del Santo, tramite le dita

semiaperte della mano destra, in un ritmato va e vieni dalle labbra alla

figurina.

Si preparava la festa ma anche la gente si preparava alla festa,

prenotando o comprando per tempo l'oggettino d'oro, l'orologio per

ornarsi il giorno di festa, il vestito nuovo per non « scomparire ».

A questa regola ubbidirono tutti: uomini e donne, signori e contadini,

giovani e vecchi. Anche quello era un modo per poter onorare meglio il

Santo.

Questi preparativi venivano intensificati dal momento che la « gloria »

delle campane o lo sparo dei mortaretti annunziavano che cominciava in

Chiesa la « novena », cioè la serie dei riti religiosi, che iniziavano

nove giorni prima della festa e culminavano il giorno della festa con «

il grande pontificale » del Vescovo, alla presenza di tutte le Autorità

e grande folla, tutte le Statue dei Santi delle varie Chiese della città

con le Congreghe in uniforme e la processione, che era veramente

maestosa e solenne.

|

|

|

La Nave

|

|

|

Il

Turco originale Il

Turco originale

|

|

|

L'Angelledde |

Per tutto l'anno,

insomma, si viveva l'atmosfera della Festa di San Gerardo e non soltanto

nella febbrile ricerca dei mezzi economici ma nella programmazione e,

siccome doveva essere « sempe mieglie d' quedda dell'anno passato » si

cercavano contatti con complessi musicali bandistici più in voga o più

alla moda, con fochisti più specializzati in « rotelle e colpi scuri » e

più bravi per fantasia e perfezione di esecuzione, si andava alla

ricerca di giochi e divertimenti più nuovi e più originali. Il tutto,

oltre a rendere la Festa più bella e più gradita, dava lustro al

Comitato promotore, i cui componenti erano orgogliosi di ripetere nel

tempo « quann' fascer'm la festa noi... », quasi a dire che non vi era

stata più una festa così bella.

Questo avveniva a più alto livello ma a livello veramente popolare

l'anno trascorreva nell'attesa della sera della vigilia della Festa, la

sera del 29 maggio, la sera della sfilata o « parata » dei Turchi.

Una manifestazione talmente radicata nella mente e nel cuore della

gente, che senza la « nave », il « carro », i « Turchi » non riusciva

proprio a immaginare la Festa di San Gerardo. Una manifestazione, che,

nella sua originalità, metteva in luce la fantasia popolare, con la

creazione di scenette e figure, che elettrizzavano gli spettatori, che

creavano l'atmosfera suggestiva, festosa, anche di suspence e di

mistero.

Si cominciava già all'imbrunire. Grossi « fanoi », falò, venivano

formati con pezzi di legna, scroppi, sarmenti, in tutte le cuntane, i

vichi, i larghetti, lungo la via Pretoria e venivano a mano a mano

accesi con fiamme alte e fumo, che donavano alla città un'immagine

caratteristica ed anche una caratteristica illuminazione ma che, in

alcuni punti e, magari, dove soffiava vento contrario, mozzavano il

respiro.

Più alte erano le fiamme e più ricco era il « fanoio », quindi, più

generoso, in legna e scroppi, era stato il contributo degli abitanti

della cuntana.

Mentre si dava fuoco alla città e la gente aveva già modo di distrarsi,

di nascosto, nelle case, nelle stalle « gn'era chi s'ammuinava a vieste

li Turchi », che affluivano, appena pronti, in ordine sparso, davanti

alla Chiesa di San Gerardo, dove avveniva l'incolonnamento e da dove

iniziava il giro per la città.

Dovunque vi era gente incuriosita, festante « ca rusiava nucelline

americane e castagne d' lu prevere », ma la via Pretoria diventava

strabocchevole di folla giuliva, prodiga di applausi per tutti: Turchi,

Angiliedde, Gran-Turco, nave, Carro.

Ma chi erano i « Turchi »? Erano, in genere, contadini ben piantati,

robusti, che creavano, prima, nella loro mente e con la propria

immaginazione una certa figura che, per loro, era il « Turco » e che,

poi, mettevano in pratica il frutto della loro fantasia, rivestendosi di

fasce, fascitelle, turbanti, cimieri, ornamenti vari, nocche e fettucce,

quanto di meglio avessero avuto in casa di cianfrusaglie e oggettini

vari, e più richiesti erano i colori vivaci e sgargianti, dal rosso al

giallo, in particolare, quindi gonne bianche e mutande e mutandoni per

calzoni.

I più sfilavano a cavallo di muli, bardati di gualdrappe, coperte,

fiocchi, con al collo « la sunagliera », cioè una robusta cinghia di

cuoio, a cui erano appesi campane e campanacci, che veniva agitata da «

turchi » a piedi, sistemati da un lato e dall'altro del collo del mulo

ed a piedi erano anche quelli che giravano distribuendo la fiasca con il

vino. Le bevute erano molte ed anche molto abbondanti tanto che, alla

fine del giro, quelli a piedi compassavano goffamente la strada e quelli

a cavallo non più tesi, impalati, con le gambe diritte, una mano

all'anca e l'altra con lo spadone ma ripiegati su stessi e ondeggianti,

paurosamente, da un lato all'altro e dall'avanti all'indietro. Sfilavano

anche « l'angiliedde », bambini, alcuni molto piccoli, a cavallo. Erano

chiamati così perché vestiti da angeli con accurati e molto elaborati

vestitini di seta, con le ali e aureole e corone, che portavano addosso

un mezzo negozio di gioielliere, con orologi persino sulle braccine,

catene pesanti e catenine, spille ed altri oggetti di oro. I bambini

facevano fatica a stare svegli, nonostante il gran chiasso che vi era

intorno, qualcuno era anche infreddolito, specie se, come capitava

spesso, la serata era fredda.

Accanto ai Turchi, agli scudieri addetti ad agitare « la sunagliera »,

vi erano anche i valletti, che portavano le torce a vento.

È chiaro, però, che le maggiori attenzioni erano rivolte al « Gran Turco

» e che, per un certo periodo di tempo, fu sinonimo di « Civuddine »

perché sempre il soprannominato « Civuddine » si assumeva l'onere e

l'onore di rappresentarlo, ma io ricordo anche « lu vaccinare », un alto

e robusto mulattiere, nostro vicino di casa all'Angilla vecchia, vestito

da « Gran Turco ».

Dunque, il « Gran Turco », vestito ancora più accuratamente con

gualdrappe e paludamenti vari e sgargianti, turbante con pennacchi,

baffi e lunga barba di stoppa, fumava in continuazione, seduto con molto

sussiego in una carrozza, pure ingualdrappata a festa.

La pipa, enorme, una specie di « pignatiedde », era tenuta ferma tra i

piedi e, naturalmente, lunga era la cannuccia. Era usanza che tutti i

tabacchini, esistenti luogo il percorso, rimanessero aperti fino al

passaggio del Gran Turco per il rifornimento del tabacco, che doveva

essere gratuito. Il Gran Turco era scortato da una o due coppie di

alabardieri a cavallo, che, non so per quali ragioni, avevano la faccia

più nera degli altri turchi. Per tingersi i turchi usavano il nerofumo

dei camini, delle caldaie, che non costava molto, qualcuno usava il

lucido per le scarpe, che bisognava comprare e non tutti avevano questa

possibilità. Seguiva il Gran Turco la « Nave », che era tirata e spinta

da forzuti, poi fu installata su camion, dove pigliavano posto bracciali

vestiti da marinai e un bambino vestito da vescovo, raffigurante San

Gerardo, che con le prime tre dita della mano destra benediceva

continuamente la gente, che, devotamente riceveva la benedizione,

facendosi il segno della Croce. Veniva, poi, il « Carro » con l'immagine

di San Gerardo, fatta a trasparenza e illuminata con lampioncini di

carta di vari colori, con bambini vestiti da angioletti festanti.

Il Carro veniva portato a spalla da bracciali, che, puntualmente e

devotamente, ad ogni fermata facevano rifornimento a garganella dalla

fiasca, sempre pronta. Seguiva la Musica e un numeroso gruppo di fedeli.

Vi era, insomma, il sacro e il profano, forse, più profano che sacro ma

tutto si svolgeva, veramente, con molta devozione e, perciò, non vi

erano incidenti, almeno io non ne ricordo, né atti di intolleranza o di

vandalismo.

|