|

PARTE X

(continuazione 2)

|

|

|

|

Soltanto dopo la

caduta del fascismo io ho sentito che tutti erano stati male, « Dio lo

sa che cosa ho sofferto » ma non tutti andarono esuli e nessuno preparò

la controrivoluzione, evidentemente perché tanto male non stettero e

quello che dissero dopo furono affermazioni di circostanza e

interessate, come, in fondo, non stette, poi, tanto male nemmeno il

Presidente Loschiavo, ossequiato, riverito e spesato!

Già all'altezza del portone della signora Ada arrivava, quasi assordante

il vociare della gente e le grida degli ambulanti della Piazzetta Duca

della Verdura, comunemente detta « Piazzetta del Pesce ». Era il posto

dove si trovava un po' di tutto, in particolare i prodotti dell'orto, ma

si trovava il pesce, i formaggi, le bancarelle erano tante ma vi erano

anche i negozi, nei locali intorno alla piazzetta, per lo più beccherie.

Una visita d'obbligo la facevano tutte le mamme alla piazzetta e, non

solo per comprare, ma per rendersi conto del mercato e anche dei prezzi,

delle novità stagionali e della qualità.

Di fronte alla Piazzetta, dove, oggi, vi è la tabaccheria Saluzzi, vi

era un « Bar-Pasticceria », direi poco bar e ancor meno pasticceria

perché aveva un po' di biscotti nelle scatole di latta e niente

pasticceria fresca, qualche bottiglia di liquore e una macchina per il

caffè, di quelle come una torre con una specie di piccola aquila sulla

volta, per lo più fredda e mai sotto pressione, clienti, in verità, non

ce n'erano molti. In compenso, però, vi erano molte qualità di

cioccolatini e tante, ma tante caramelle di diverse forme, di diversi

colori, di diversi gusti, non mancava il bastoncino di liquirizia e le

giuggiole, ma non mancavano i confetti, i cannellini e, nemmeno, lo

zucchero vanigliato e quei minuti confettini, dai mille colori, con cui

si ornavano le torte fatte in casa.

La proprietaria, a cui madre natura non aveva dato altezza e nemmeno

bellezza e neppure un marito, aveva garbo e pazienza, tenuto conto che

la maggior parte della clientela era fatta di bambini, che andavano a

spendere i centesimi, tutt'al più il soldo.

Sembrava una donna apatica, sempre distratta, afflitta da preoccupazioni

ma, credo, più che da problemi economici fosse afflitta da problemi di

salute.

Ma il gran bar e pasticceria era poco più lontano, nei locali del

negozio di tessuti del buon Ciccio Solimena, da poco scomparso.

Più locali, ben divisi, la sala con tavolini in ferro battuto e piano in

marmo, sedie, vetrinette in legno pregiato e lavorate, il bar con la

macchina per il caffè ed altra attrezzatura, il laboratorio, due entrate

e vetrina, sempre aggiustata con gusto e ben fornita, e c'era lui, il

padrone, il signor Viggiani, eccellente pasticciere, un pezzo d'uomo,

pletorico, ansimava anche quando parlava con gli amici, non so se

fumasse molto, di lui si diceva bene ma si diceva anche tanto male e si

disse anche dopo la sua morte, specialmente nel giudizioso periodo dei

voltagabbana. Per i più era « capatazza fascista » terribile ed anche

manesco, non so se fece volare qualche schiaffo di più ma non, certo,

l'Ospedale cittadino rigurgitò di sue vittime.

Non mi risulta che qualcuno l'abbia mai preso di petto e che tutto sia

stato contenuto « in iure murmurandi ».

Un giorno, in via Pretoria, mi si avvicinò un frettoloso signore, che mi

sussurrò in un orecchio « dievatt' e fa passà stu curnuto! ». Passava un

poveraccio, orfano da anni di madre, figlio unico, celibe e che, tutt'al

più, aveva fatto diventare cornuti gli altri e, forse, anche il mio

frettoloso suggeritore.

« Lu parlà è art' deggia » mi disse un amico, bersagliato dalle

malelingue, ma anche il parlare andrebbe contenuto e circostanziato, non

dimenticando che « ne uccise più la lingua che la spada » e non è giusto

nemmeno come rispose a me, che l'avevo dolcemente redarguita, una certa

signora, che snocciolava tutto il rosario delle maldicenze contro la sua

vicina di casa: « ...ah! ...duttore mio... dasc'mi gì ca pure la dengua

s'adda sfuà! ». Qualche volta si potrebbe sfogare pure a dire bene, non

si perde niente.

Della Chiesa della Santissima Trinità mi sono occupato poco quando ho

ricordato don d'Elia ma non ho ricordi personali. Posso affermare che è

stata sempre linda e pulita, come, del resto ancora oggi, anche di un

certo tono civettuolo, pure per il tipo di fedeli, che la frequentavano,

bastava fermarsi nei paraggi per la Messa della domenica e festiva di

mezzogiorno e mezzo: le signore « in ghingheri » con sfarfalloni di

cappelli (o paglie, a seconda la stagione) si sprecavano.

Ed eccomi all'ultimo tratto della via Pretoria prima di entrare in

Piazza Prefettura e, qui, mi riposo in ricordi simpatici e graditi.

La sala da barba di don Gerardo Di Pietro, facciata d'ingresso di marmo

rosa venato, porta a due battenti di cristalli pesanti con maniglia di

ottone sempre lucida, all'interno, all'esterno prima la « porta a

'ddegna » e, poi, a olocausto delle porte a 'ddegna compiuto, la solita

saracinesca, che faceva rumore anche quando era abbassata e la

tramontana infilava « la strara » e i suoi utenti obbligati o a diporto.

Era un locale molto accogliente con comode poltrone e grandi specchi con

enormi cornici, di pregiata fattura. Era simpatico ed accogliente lui,

don Gerardo, magro, piccolino, con un paio di baffetti alla « Vittorio

Emanuele » ingialliti dalla nicotina, due piedini piatti dall'uso con le

punte deviate completamente ad est e ad ovest, secondo un'antica e non

spenta caratteristica dei barbieri, fine nei modi, educato per

costituzione. Aveva servito sempre una clientela di un certo riguardo.

Di una riservatezza da rasentare l'esagerazione arrossiva anche quando

lo scoprivo io per visitarlo e gli ultimi anni della sua vita, che

dovette trascorrere nella casa di uno dei figli e tra nuora e nipote,

proprio per questo suo carattere, furono di grande disagio. Il figlio

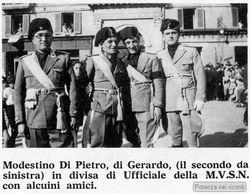

Modestino, giovane simpatico e intraprendente, irrequieto, ufficiale

della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, dove raggiunse alti gradi,

fu valoroso combattente d'Africa e di Spagna: un esempio di dovere per

la fede, nella fedeltà.

A qualche metro dalla sala da Barba di don Gerardo Di Pietro, nei

locali, dove vendono, oggi, frutta e banane, vi era il negozio « chic »

per cravatte, cappelli, ombrelli, bastoni e biancheria di prima scelta.

Erano articoli delle « premiate » e rinomate case italiane, di cui il

negozio ostentava anche diplomi e quadri reclamistici.

I signori della cravatta, del cappello e del bastone di grandi marche,

erano don Amedeo e don Aristodemo Satriani. Io li ricordo già sulla

sessantina, distinti, ossequiosi, sempre rasati e con i baffetti,

vestiti bene e sempre di scuro, con colletto inamidato e cravatta a

farfalla, erano, insomma, l'espressione del carattere e del tono del

loro negozio. Il più loquace era don Aristodemo ma di una loquacità

molto controllata e, talvolta, fatta anche di pause, piene di mistero,

sempre molto fantasiosa, in genere, però, convincente, in sostanza,

sapeva presentare e vendere. Don Amedeo, in genere, prelevava dalle

scansie l'oggetto, che raramente faceva toccare dal cliente, si

misuravano solo i cappelli, ma era don Aristodemo che misurava, che

diceva che a quella faccia, a quella persona stava bene il Borsalino e

non il Panizza e che proprio quel tipo di Borsalino era quello che

portava Camillo Benso di Cavour, ai suoi tempi, che quel tipo di bastone

aveva visto in mano a Zanardelli, quando venne a Potenza, che quel tipo

di guanti usavano i grandi ufficiali di cavalleria. Tutto faceva brodo

ma per loro faceva anche soldi e, mi pare, che i fratelli Satriani

fossero stati degli antesignani perché, oggi, le ditte per vendere

meglio si servono della firma degli stilisti essi si servivano del nome

di Cavour o di Zanardelli o di altri. Non mi pare fossero stati troppo

in odore di santità con il fascismo anche perché il fez e la sahariana

toglievano clienti. In fondo, due signori negozianti pieni di saper fare

ed anche di gusto, con predilezione verso determinati articoli ma,

innanzitutto verso una clientela più scelta.

E all'angolo, dove fu la succursale del Banco di Napoli e dove, oggi, vi

è la gioielleria Lamorgese, vi era l'Agricom, una banca con

corrispondenti in molti comuni della provincia di Potenza, che occupava,

oltre il pianterreno con la cassa e l'ufficio riscontro, anche i due

piani soprastanti con la Direzione e gli altri servizi.

Questo dell'Agricom è un ricordo che se, da un lato, ancora mi « brucia

» perché fu determinante nella mia scelta di vita e della professione,

dall'altro, posso affermare che il mio rapporto di lavoro con la banca

mi fu utile per l'esperienza che mi offrì, per le conoscenze di uomini e

vicende che feci.

Non mi ero ancora riavuto dalla stanchezza, l'emozione, la gioia della «

conquistata » maturità classica, i quadri furono affissi nell'atrio del

Liceo il 21 luglio, che il 1° agosto mi ritrovavo dietro lo sportello

fra moduli, cartelle, numeri con a fianco una cassaforte ed un tiretto

pieno di soldi, di cui sapevo l'esistenza ma non avevo mai visto prima.

Mi sentivo un pesce fuor d'acqua fra cose e persone, di cui non

conoscevo nemmeno l'esistenza, impacciato anche perché tirato a lucido e

stirato in un inconsueto abito scuro con camicia e cravatta, era di

agosto, e anche « strigliato » bene dal direttore sui comportamenti e

modi da usare con i clienti e con i compagni di lavoro.

Come vi ero entrato? Senza alcuna mia partecipazione o richiesta e

nemmeno interessamento di mia madre, che, fra l'altro, non conosceva

persone in condizioni di darle una mano. Un signore, che, per diversi

motivi, esercitava un certo potere nella banca e che conosceva,

indirettamente, la mia famiglia e le nostre condizioni di bisogno,

propose la mia assunzione e la Direzione, dopo aver esaminato il mio

curriculum di vita studentesca, mi fece arrivare la lettera per prendere

servizio. Così, mentre i miei professori del Liceo preconizzavano un mio

futuro sulla cattedra, mentre io mi vedevo già sulla strada della

realizzazione del mio sogno di diventare medico, mi trovai,

improvvisamente, fra conti e ragionieri, deluso, amareggiato, con

qualche imprecazione ingenerosa e irriconoscente verso il mio santo

protettore ma, in compenso, con un grosso stipendio mensile: 344 lire e

25 centesimi! (ed era veramente molto). Si lavorava molto, si conosceva

l'orario di entrata, 8,30, ma già alle 8,25 il direttore aveva prelevato

il foglio di presenza, ma non si conosceva l'orario di uscita e poi vi

era anche il supplemento alla giornata perché, a turno, la sera,

talvolta anche fino alla mezzanotte, si scendeva nello scantinato, dove

erano le presse-copia lettere per sorvegliare il commesso di cassa, il

paziente e buon Ermenegildo Claps, perché eseguisse regolarmente le sue

mansioni, compresa l'inclusione nelle lettere di tutti i valori bollati.

Questo turno molto spesso capitava a me, talvolta per preghiera dei miei

colleghi impiegati con famiglia, talvolta per deferenza verso la loro

età e la loro anzianità di servizio. Ho fatto sempre del lavoro la

ragione della mia stessa vita ed ho lavorato, comunque, di notte e di

giorno, volentieri, con zelo ma non riuscii, assolutamente, ad

affezionarmi a quel tipo di lavoro piatto, noioso, senza stimoli e senza

fantasia, ricavandone, a mano a mano che passavano i giorni, un

malessere fisico e psicologico ed un odio per i numeri e i conti.

Non ho fatto più conti in vita mia, non ho più contato nemmeno il resto

della spesa!

Questo mio particolare stato di malessere non sfuggì, certamente, a mia

madre, che già aveva preventivato lo scoppio della bomba, che non si

fece attendere.

Dopo sette mesi di servizio, nonostante fossi già in pianta stabile, fra

il dispiacere del Direttore, severo, forse, eccessivamente, ma

comprensivo, il ragionier Raimondo Maccio, il disappunto dei miei

colleghi, che mi avevano trattato affettuosamente come un fratellino,

probabilmente, piccolo, magro, ubbidiente, come ero, facevo anche

tenerezza, presentai le dimissioni, con l'avallo della firma di mia

madre perché ero minorenne, chiedendo l'immediato esonero dal servizio.

Rinunziavo ad una carriera quando la piccola banca era stata già

assorbita dal Banco di Napoli e, perciò, ho detto che il ricordo « mi

brucia » ancora oggi perché nella vita di ognuno di noi, e io incluso,

vi sono i dubbiosi e indefinibili « se », che durano quanto dura la

stessa vita ma, credo, di aver ubbidito ad una « chiamata » del destino,

e, sono convinto, di aver ubbidito con passione, con abnegazione e

spirito di sacrificio, con amore verso la professione medica e verso la

gente, con onestà. Ogni altro giudizio lo lascio agli altri, ai miei

colleghi, che ho sempre stimato ed amato, come me stesso, alle migliaia

di pazienti, che si sono serviti di me e della mia opera, che accetto

con la coscienza, tranquilla e serena, di chi ha fatto il suo dovere,

oltre il limite delle sue stesse forze fisiche, psichiche e

intellettuali. E' un'affermazione che faccio senza sicumera ma con la

modestia, che mi ha sempre guidato e contraddistinto, e, proprio, perché

sono al « consuntivo » della mia vita professionale e di uomo.

E' un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno onorato con la loro

stima, la loro fiducia e che, nello stesso tempo, mi hanno fornito i

mezzi e gli stimoli per diventare « migliore », innanzitutto, nell'animo

ma anche socialmente e culturalmente. Uno show personale? Mi sentirei

mortificato al solo pensarlo ed ancora più mortificato se lo dovesse

pensare uno solo dei miei cari lettori. L'ho scritto perché è un mio

ricordo ed io stesso sono, ormai, un ricordo della mia città ma l'ho

scritto per ricordare quei miei amici, che appusirono fra i numeri,

senza l'aiuto delle macchine calcolatrici, i ragionieri: Granata, capo

contabile, d'Antonio, Giubilei, che nella lunga notte del 30 dicembre

non riusciva a quadrare i conti perché esausto dalla stanchezza

continuava a sommare 6+7 = 12 in una maledetta e affollata colonna di

numeri, le signorine Moccia, Gallo, Laurita, segretaria del Direttore,

il flemmatico commesso Pergola, il lungo, astenico, distonico cassiere

Peppino Pace, che, al mio ritorno dalla guerra, non trovai perché perito

sotto le bombe alleate dell'8-9 settembre del 1943.

L'ho scritto perché attraverso la porta a vetri, sulla via Pretoria,

alzando gli occhi dalle carte e dai numeri, io vedevo, tutti i giorni e

più volte al giorno, l'Albergo Lombardo, di cui non v'è più traccia ma

che rappresentò una vera « istituzione » della vecchia Potenza. E,

questa volta, concordo con il Loschiavo, che, a pag. 81 del suo già

citato libro, ha scritto: « ...Ciò perché il " Lombardo ", come il

famoso battello dei Mille, nella piccola città ha adempiuto ad una

funzione storica a tutta la vita di Potenza, della provincia e della

regione si può dire che fisiologicamente e intellettivamente è passata

da lì, ospitando, fra l'altro, tutte le persone più rappresentative colà

convenute ». Ed io, aggiungerei tutti i più grandi attori dell'epoca, le

più belle compagnie teatrali, dalla lirica alla prosa all'operetta,

tutta una clientela scelta ed anche « chic », adescata dal punto

centrale dell'albergo, dall'ambiente e dai modi signorili ed ospitali

del personale di servizio, nonché dalla squisita e rinomata cucina e,

soprattutto, dai padroni, don Giovanni Boccia, il padre, don Antonio, il

figlio, due personaggi caratteristici anche fisicamente, tarchiati, con

la buona pancetta aristocratica, con due teste rotonde e lucide, come

due palle da bigliardo, in tutto somiglianti a quel « Kojach », attore

americano di films gialli.

Ebbi la sfortuna di assistere alla fine velocissima di don Antonio, per

una violenta, irrefrenabile enterorragia, che non esiterei a definire «

torrentizia », che, per fortuna, può capitare una sola volta nella vita

di un medico e, solo, di qualche medico e che non dà scampo al paziente

e, allo stesso medico, non dà nemmeno il tempo di poter aprire la sua

borsetta di pronto soccorso.

L'Albergo fu tenuto ancora aperto dalla vedova di don Antonio, la

signora Elvira, che, pur fra tante e comprensibili difficoltà, dimostrò

coraggio e sufficienti capacità fino alla chiusura ed alla distruzione

anche dello stabile.

Ho scritto del mio episodio di bancario per non dimenticare di citare.

che, prima dell'Agricom, nei locali a pianterreno, vi era il « Caffè

Italia », piccolo e civettuolo ritrovo per uomini di bella vita e

biricchini, dove era possibile l'avventura galante con l'attricetta o la

ballerina, che alloggiava al Lombardo, o con qualche farfalletta piovuta

da fuori nei giorni di festa.

Ma si faceva tutto con molta discrezione e decenza e non solo perché «

il paese era piccolo e la gente mormorava » ma per quel pizzico di

rispetto verso se stessi e verso la società potentina, che è stato, in

fondo il sale buono e misurato di tutte le nostre azioni.

Comunque, allora, in quel « caffè » faceva il vuoto intorno e strage di

uomini « Alfonsina », meglio conosciuta, in seguito, come « signorina

Quacqualà ». Non era una bellezza da « Madonna di Raffaello » ma,

certamente, una « prorompente maggiorata » tale da suscitare occhiatacce

invidiose delle donne e occhiate vogliose degli uomini, a cui tormentava

i sonni della notte. Rimase nostra concittadina ma cambiò mestiere,

fornita di automobile e di borsetta con lo strumentario necessario ed

adeguato, si fece callista e « medichessa dei piedi », visitando e «

operando » a domicilio una nutrita clientela, sollevandola da penose

sofferenze.

|

|

|

|

|

Nella foga parolaia della "stirpe dalle culle piene". |

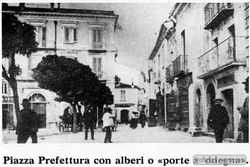

Ed eccomi a Piazza

Prefettura, già dell'Intendenza, poi piazza del Mercato, quindi, piazza

Mario Pagano ma sempre detta piazza Prefettura e soprannominata « piazza

Polmonite » per via di quei maledetti e inclementi spifferi di vento, da

cui è stata, in ogni tempo investita, impietosamente. Fu seconda ma solo

nel tempo a Piazza Sedile perché la presenza della Prefettura, degli

Uffici Giudiziari, del Teatro Stabile le dettero il tono e l'importanza

di prima della classe, che ha, poi, conservato. Ospitò, così, grandi

manifestazioni di popolo e di elite, soldati, fanfare e grandi

orchestre, il Re Umberto I e la Regina Margherita, in occasione

dell'inaugurazione del Teatro Stabile, del Re Vittorio Emanuele III e

del Principe Ereditario Umberto, il 30 agosto del 1925, per

l'inaugurazione del Monumento ai Caduti, sistemato in Piazza XVIII

Agosto, e per la posa della prima pietra dell'Acquedotto Pugliese, che

avvenne in uno scavo preparato all'ingresso di via Angilla Vecchia, tra

il palazzo dei nobili Viggiani, sparito, e la villa Comunale. Accolse i

più grandi uomini politici del tempo prefascista, del tempo fascista,

fra cui Bottai, Starace e lo stesso Mussolini, che, il 30 agosto del

1936, in divisa di Maresciallo d'Italia, aveva assistito alle grandi

manovre dell'Esercito nell'Irpinia, pronunziò dal balcone della

Prefettura, di fronte ad una folla, veramente oceanica, non vi era

spazio nemmeno per uno sputo, con la sua solita enfasi oratoria e il suo

inconfondibile stile letterario, un caloroso discorso, inneggiante alla

generosità della nostra Terra e delle nostre genti e alla fecondità del

nostro popolo. Un discorso retorico-demagogico? Non ho l'abitudine di

associarmi ai giudizi degli altri anche perché li so coniati da quelli

che erano fra quella folla a spellarsi le mani per gli applausi, da

quelli che vollero che quel discorso, stampigliato su marmo a grossi

caratteri, fosse affisso sulla facciata del Palazzo della Prefettura,

sulla sinistra di chi guarda. Era là quando sono partito per la guerra,

non vi era più quando sono ritornato. Se fu un atto servile il primo, di

cui il Dittatore, certamente, non si accorse, a meno che non gli

avessero inviato un attestato fotografico, il secondo fu, non solo, un

atto più servile verso i nuovi padroni, esterni ed interni, ma fu una

bruttura ed inutile atto vandalico. Ho detto « inutile atto vandalico »

perché ogni distruzione è vandalismo, inutile perché non è servito a

cancellare la storia e, piaccia o non piaccia, « quel 30 agosto del 1936

e quel discorso » fanno parte della storia della nostra città, così come

la visita di Zanardelli. D'altronde, l'hanno distrutto i potentini, e

non so di sicuro se l'hanno distrutto o se il marmo giace negli

scantinati di qualche palazzo di uffici governativi, pronto per essere

rispolverato e riesumato in altre maleaugurabili simili occasioni, ma il

discorso non lo tengo solo io, modesto raccoglitore di carte, ma è in

tutti gli archivi storici, nelle biblioteche, nei giornali dell'epoca.

Accolse tutti gli uomini politici dell'antifascismo e riservò anche per

loro folla e omaggi: da Pertini a Nenni, a Togliatti, a De Gasperi, a

Saragat, a Fanfani, a Moro fino agli ultimi nati. Che popolo buono è il

nostro! Quando si tratta, poi, di forastieri diventa anche tre volte

buono. Ho sempre creduto e continuo a credere che, in campo politico,

siamo dei meteoropatici, pronti a subire l'influsso del « vento », che,

fra l'altro, non è stato mai « vento del Sud » ma sempre « vento del

Nord »: sentir parlare « sci-sci » ha avuto sempre un certo effetto su

di noi, aumentando le nostre capacità servili eppure i « polentoni » o

ci ignorano completamente o ci schifano abbondantemente.

|

|

|

|

|

Così rimasero quelli dell'U.N.P.A. a vegliare sui destini della

città ... |

Aldo Moro fu

ospite della nostra città e di Piazza Prefettura anche durante il

periodo fascista, quando era studente universitario e non so se avesse

letto già nel suo destino il suo futuro. Accompagnava il padre,

ispettore ministeriale per le scuole elementari, e mentre il padre si

aggirava fra scuole e uffici scolastici, guardando, ascoltando,

annotando, consigliando, il figlio si aggirava per la nostra città, in

compagnia di Attilio e Aldo Viola, anche lui guardando e ascoltando ma

sembrava senza interesse. Pallido, allampanato, non era, certo,

l'immagine della buona salute, anzi, dava l'impressione di essere un

ospite della nostra città, convalescente di malattia, venuto a respirare

un po' della nostra aria, rinomata e ritenuta sana-malati.

Piazza Prefettura raccolse le lagrime delle spose e delle mamme di quei

nostri concittadini che partirono per le guerre, 1911, 1915-18, 1936 «

il battaglione Lupi della Lucania » per la campagna d'Africa, 1940. Ma

raccolse palpiti e sospiri di amanti e innamorati, di gente spensierata

e benestante, di perditempo, di gente povera e preoccupata e non solo

della situazione economica ma perché aveva da fare con la Questura o con

gli Uffici Giudiziari o con gli Uffici della Prefettura o della

Provincia.

Non ricordo la Piazza ai tempi della parata militare del 1908, in

occasione della Festa dello Statuto, ma ricordo la Piazza con gli

alberi, le carrozze, i lampioni, che avevano tre bracci con tre lampade

all'ingiù. A proposito delle tre lampade dei lampioni circolava voce che

fosse stata una vittoria, fra tante sconfitte subite nella stessa seduta

di un consiglio Comunale pre-fascismo, dei massoni: 3 come 33!

Ricordo la Piazza prima delle sopra-elevazioni, degli scatoloni di

cemento armato, che, forse, nel proponimento di darle una veste nuova,

l'hanno imbruttita. Era una piazza semplice che, con qualche ritocco

d'antico, avrebbe potuto costituire l'ambiente vero ed idoneo al Teatro

Stabile, allo stesso Palazzo della Prefettura, alla Chiesa di San

Francesco. Conservare il « rudere » senza il suo ambiente non ha senso,

svilisce il valore del « rudere » e non fa visitatori.

Ricordo il « Caffè Pergola » nella sua antica attrezzatura, tanto

suggestiva, i pesanti tavolini di marmo, dal piede in pesante ferro,

artisticamente lavorato, con la vecchia caffettiera, che fischiava e

cacciava vapore acqueo, come una di quelle locomotive in uso sulla

Napoli-Potenza o sulla Potenza-Foggia, i suoi frequentatori, austeri

nell'aspetto e nel vestire, che tanta soggezione incutevano a me

bambino. Il « Pergola » custodiva per i potentini, come il « Pedrocchi »

per i padovani, come il « Michelangelo » per i fiorentini, un nobile

retaggio spirituale e sentimentale. E non soltanto perché conobbe ed

ospitò uomini insigni della politica, della cultura, dell'arte ma perché

fu il centro della reazione: quella contro la tracotanza del

conquistatore piemontese e quella contro il fascismo.

Dal « Caffè Pergola » partì la miccia che accese focolai di rivolta in

città contro il piemontese invasore ed oppressore e culminati con

piccoli fatti di sangue allorché lo spavaldo generale, comandante della

guarnigione e governatore militare della città, colpì, in pieno volto,

con una frustata, il barista, che invece di servirgli subito il caffè

aveva indugiato per chiedergli, civilmente ed educatamente « con lo

schizzo o senza lo schizzo ». Lo « schizzo » era, in genere, la

spruzzatina di anice.

|

|

|

|

Nel « Caffè

Pergola » faceva crocchio l'opposizione al fascismo e nel « Caffè

Pergola » e davanti al Caffè furono distribuite le « famose purghe di

olio di ricino », a dosi alte e tali da sterminare un animale in buona

salute, circa un quarto di litro!

Una delle vittime fu l'avvocato Gerardo Palermo, noto e valente

penalista della nostra città, nativo di Pignola, che aveva sposato una

cugina di mia madre, Adele Nardiello. Naturalmente, la prima ad

accorrere fu mia madre, che rimase profondamente sconvolta sia per le

precarie condizioni del povero avvocato, distrutto da dolori addominali

violenti con vomito e diarrea, sia per l'episodio in sé, che definiva «

disgustoso e cattivo ».

Da bambino guardavo la facciata del Teatro Stabile con sguardi

rispettosi, nutrendo il pio desiderio di poterci entrare, un giorno,

come entravano gli altri, i grandi, le persone per bene della città, per

ammirare l'interno, di cui mi raccontavano meraviglie, certamente

esagerando: poltrone, palchi, palcoscenico, velluto rosso, scene,

colori, luci. Serviva a stimolare la mia fantasia e, qualche volta,

giravo intorno al palazzo come se potessi scoprire la verità attraverso

i muri o, magari, qualche feritoia o finestrella aperta.

Ammiravo anche la gente che vi entrava, era ben vestita e corretta, non

l'invidiavo, perché l'invidia non mi è stata congeniale, e perché ero

sicuro di essere, un giorno, uno di loro.

Era quasi uno spettacolo in Piazza quando, in determinate occasioni, si

accendevano i grandi lampadari dei saloni, che con i grandi balconi e la

lunga balaustra, rendevano più imponente la facciata del Teatro. Erano

le feste dei « galantuomini », che avvenivano anche con una certa

frequenza, in particolare durante il periodo di Carnevale, o erano feste

di ricevimento di grandi personalità, venute da fuori.

Attraverso quei balconi filtravano immagini di crocchi di uomini e donne

in eleganti abiti da sera, di coppie, che si dondolavano alle struggenti

note di indiavolate polche o valzer o mazurche o di appassionati tanghi

argentini, con pause per il meritato rinfresco.

Al di là di quello che si vedeva, si diceva, vi fossero i locali

riservati con i tavoli da gioco, dove qualcuno si giocava anche l'anima,

commentò un giorno un amico. Non ho mai approfondito le dicerie perché

non ho mai saputo giocare, non ho mai avuto beni da dilapidare al tavolo

da gioco, anzi, ho avuto sempre una specie di idiosincrasia per le carte

e per i giochi, in genere.

Non ho ricordi personali dell'attività del Teatro perché non ebbi

possibilità di frequentarlo ma so che opere, operette, drammi, commedie,

con grandi compagnie dell'epoca, furono rappresentate allo Stabile e che

grandi attori « tuonarono » dal suo palcoscenico.

Purtroppo, con il tempo malvagio, anche il Teatro finì di essere tale e

fu trasformato in una comune sala cinematografica con scricchiolanti

poltroncine di legno e il terremoto del novembre del 1980 ha completato

l'opera. In me non resta l'insoddisfazione per le opere teatrali, che

non ho visto, resta l'amarezza per il degrado inesorabile e progressivo,

che ha subìto il Teatro, ma alimento anche la speranza che io possa

rivederlo restituito al suo antico splendore per il godimento spirituale

e culturale dei miei figli e dei miei nipoti, di coloro che

continueranno ad amare questa città.

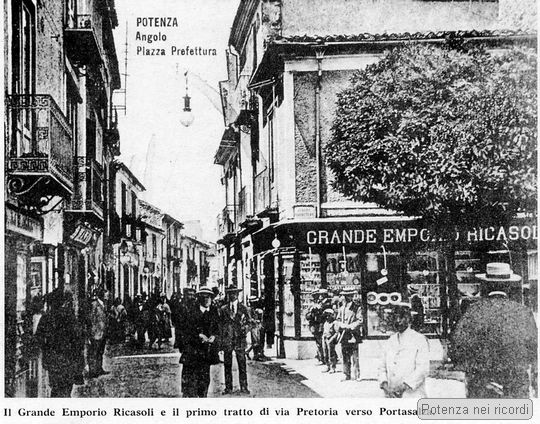

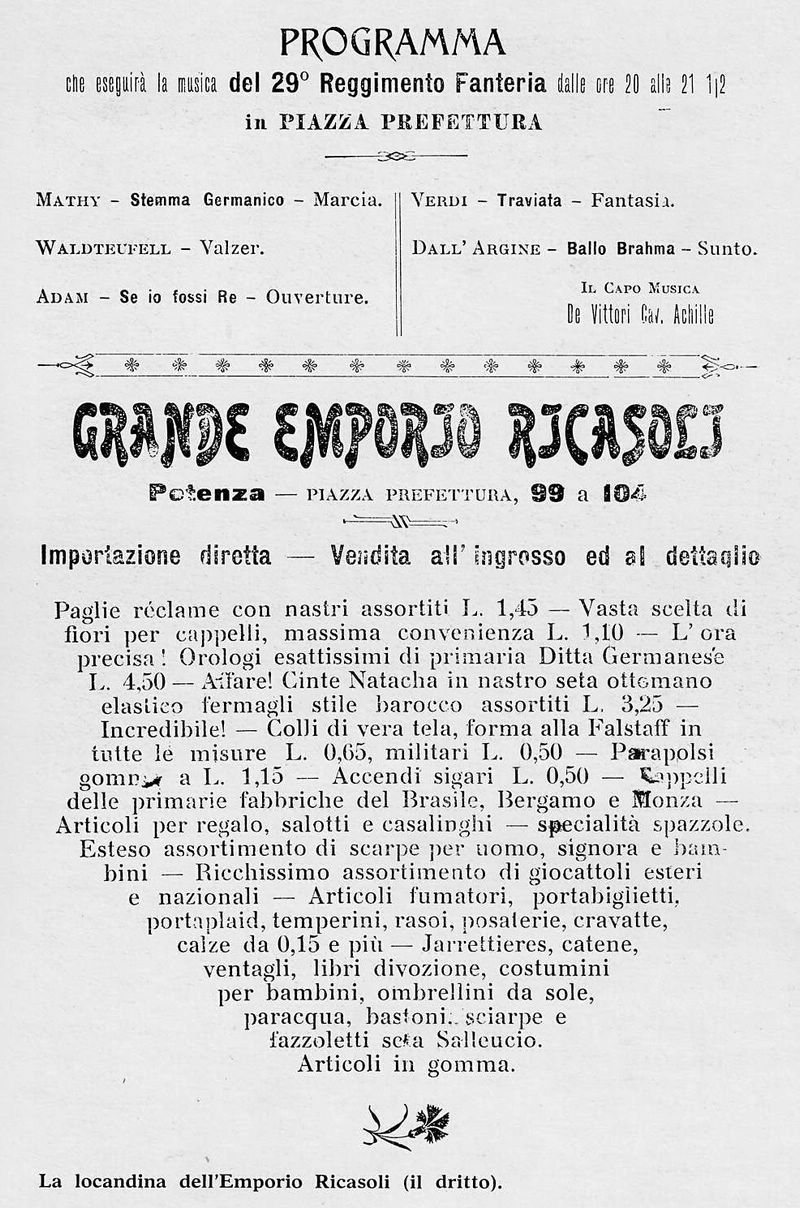

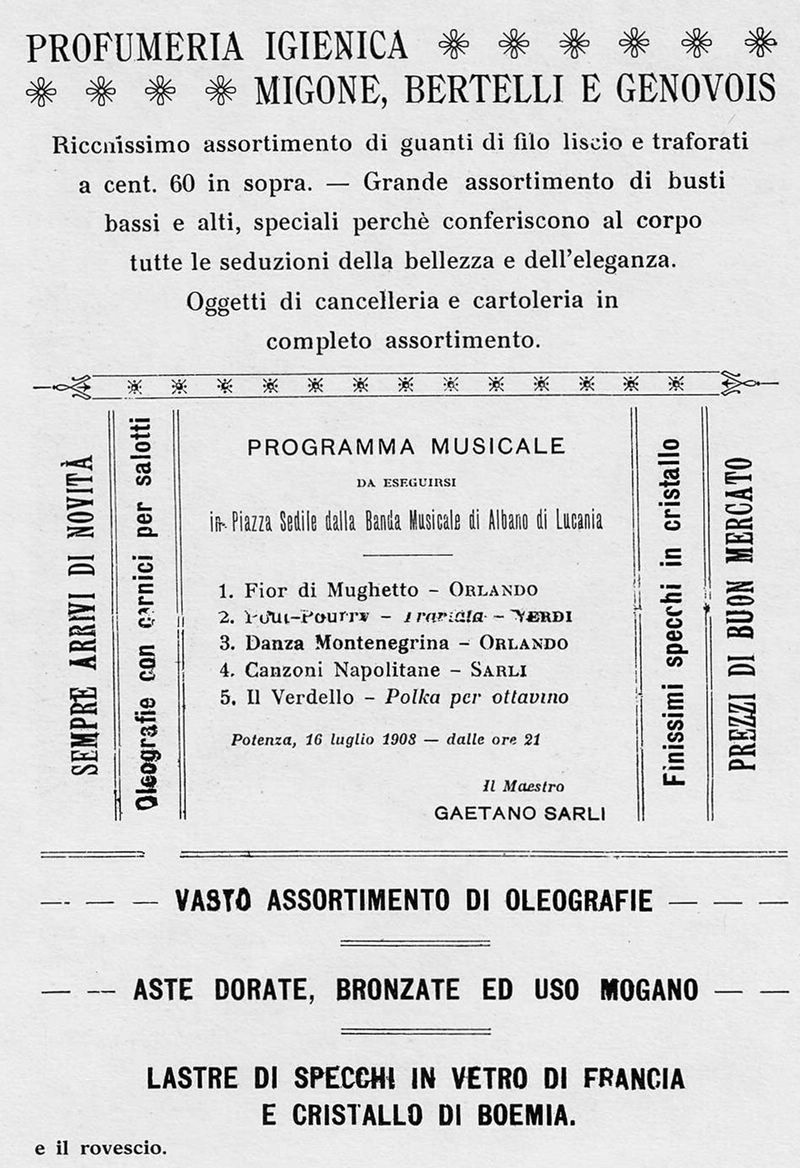

E dopo il Teatro, il ricordo corre all'Emporio Ricasoli, che era subito

a lato, dopo l'arco, dove, oggi, vi è Ferrara con « Tabacchi e Giornali

».

Se è vero come è vero che » a dir le sue virtù basta un sorriso » è

altrettanto vero che « a dire le virtù dell'Emporio Ricasoli

basterebbero la foto e il depliant nel testo ».

Erano in due, i Ricasoli, fratello e sorella. Due figure caratteristiche

fisicamente ed ancora di più negli atteggiamenti e nei discorsi.

Piccolini di statura, rotondetti, con la pelle liscia e lucida, quasi

burrosa, cerimoniosi, pieni di « inchini » e di « prego » « grazie »

erano « una macchietta » di tutti i giorni ed a tutte le ore.

Furono, però, e, credo, questo fu il loro merito maggiore, i primi a

capire il significato commerciale dell'Emporio e ad attrezzarsi ad

Emporio. Vissero bene ed ho motivi per credere che fecero anche buoni

affari sia per la varietà e la buona qualità della merce e sia per la

ubicazione del negozio: un punto di obbligato passaggio. Il più delle

volte si entrava per curiosare e si usciva con il pacco.

|

|

Tutt'intorno alla

Piazza vi era « una sequenza di botteghe e di affollati ritrovi », come

scrive Michelino Pergola, nel suo già citato libro «Potenza scomparsa»,

la drogheria Telesca, la Tabaccheria Ferrara, la pasticceria Larocca, i

Tessuti di don Domenico Manzo, uomo di una certa imponenza fisica, che

ricordo Priore della Congrega di Santa Maria nel suo candido camice

bianco con tracolla di sciarpa, tempestata di ricami in oro, e bastone

di comando, sormontato da un grosso pomello, raffigurante una « tiara »,

che alle luci dell'altare o ai raggi del sole mandava luccichii vari e

variamente colorati. Ma lo ricordo anche per la sua voce baritonale, che

spiccava fra quelle del coro, durante la Messa cantata o le varie

funzioni religiose.

Non ricordo il cinema Moderno, che, sempre a quanto scrive Michelino

Pergola, propinava per quaranta centesimi fumettoni di due o più

puntate, mentre ricordo la « popolare Sala Roma dove s'alternavano

piovosissime pellicole e casalinghi cancans. Di tanto in tanto qualcuna

delle « 10 Ghirilles 10 » abbandonava la fila per zittire con frettolose

poppate il frignante rampollo. Le rumorose proteste del pubblico

venivano stroncate dal baffuto gestore con la decimazione degli

spettatori più gracili ».

Non ho motivi per non ammettere che la Piazza, nel corso degli anni,

vide, fra i tanti, anche degli ottimi Prefetti, capaci di dirigere una

Provincia difficile, come la nostra, e competenti. Sono sempre

antipatiche e poco cortesi le graduatorie di merito ma, in coscienza,

non potrei nemmeno azzardarle perché non avevo l'età, non peso sociale

e, quindi, nessuna esperienza diretta. Potetti raccogliere delle voci

ma, il più delle volte, la «vox populi» non corrisponde alla « vox Dei »

ed allora è onesto tacere. Un Prefetto, però, non sfuggì alla mia

attenzione e, nemmeno, alla attenzione delle persone per bene, capaci di

superare pregiudizi e prevenzioni, di saper apprezzare il bene, da

qualsiasi parte venisse: il ragionier Giuseppe Avenanti (dal 20-1-1934

al 30-6-1937).

|