|

PARTE SECONDA

DIARIO

DI UN VIAGGIO IN ALBANIA ALLA RICERCA DELLE RADICI

|

|

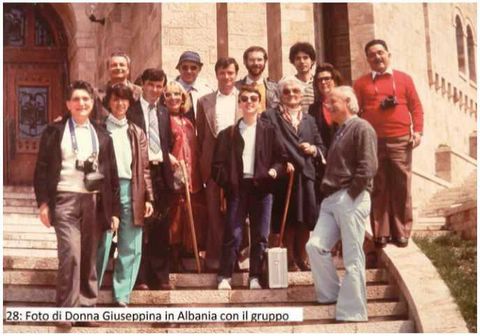

L’idea di trascorrere un

primo maggio a Tirana ci stimolò a tal punto che decidemmo di

andare a conoscere la patria dei nostri antenati, che nel 1500

lasciarono l’Albania sotto la pressione dei turchi.

La curiosità era immensa, anche da parte di mia madre,

Arberesche di Castroregio (Cosenza), appartenente alla famiglia

Camodeca de’ Coroney, che, all’età di 84 anni, aveva voluto

rendersi conto dei luoghi di origine dei suoi antenati. Ci

imbarcammo a Pescara sulla nave Tiziano per sbarcare a Spalato,

dal momento che i porti di Albania erano chiusi al traffico

turistico. Il traghetto appena fuori dal porto fu investito da

un mare lungo che mise in difficoltà tutto il gruppo, compresa

mia madre, che per la prima volta si imbarcava, e che riuscii a

far riposare per tutto il tragitto in una cabina del traghetto.

Il gruppo era formato da trenta persone, tutte aderenti al

movimento marxista -leninista e simpatizzanti del regime

albanese, fatta eccezione per noi che avevamo scelto di visitare

l’Albania per motivi eminentemente turistici. Il primo impatto

lo avemmo alla frontiera iugoslava, dove fummo invitati a

consegnare tutti i prodotti commestibili che alcuni avevano

portato in regalo alle famiglie albanesi che andavano a

visitare. Dopo un pernottamento a Spalato, l’indomani, a bordo

di un pullman, iniziammo verso il confine dell’Albania il

viaggio che durò circa 18 ore. Durante le prime ore immergemmo

la mente e gli occhi nei paesaggi della Yugoslavia, ma dopo un

po’la noia e la stanchezza cominciarono a prendere il

sopravvento e non vedevamo l’ora di giungere alla frontiera

albanese, anche perché curiosi di conoscere questo paese sempre

più avvolto dal mistero. Il pullman al confino iugoslavo ci

lasciò alla sbarra e dovemmo attraversare la terra di nessuno

con « armi e bagagli ›› in un coro di voci che è solito degli

italiani, specie dei meridionali. Appena in Albania, al confine,

presidiato da guardie con fucile mitragliatore, fummo accolti

dalle nostre due guide, una turistica e l’altra politica, che ci

avrebbero fatto compagnia durante tutta la nostra permanenza. La

guida turistica era un insegnante di matematica mentre la guida

politica era un odontotecnico. Dopo una accurata ispezione ai

bagagli e completate le pratiche burocratiche, iniziò il viaggio

per Tirana: strade strette e polverose, numerose buche e

traffico di carretti dipinti in colori vivaci trainati da

cavalli; traffico automobilistico inesistente. Attraversammo

delle immense pianure tutte coltivate,tenute in ordine da torme

di persone che lavoravano i campi e che al nostro passare

levavano le mani in segno di saluto. Era un’agricoltura molto

curata, con colture irrigue e con un buon sfruttamento del

suolo,dal momento che con il raccolto dovevano soddisfare i loro

bisogni minimi ed esportare la rimanenza dei prodotti, che

avrebbero portato alle casse dello stato valuta pregiata. Lungo

tutto il percorso si potevano osservare colture pregiate in

serra, curate da contadine che al nostro passaggio alzavano la

testa e momentaneamente la distoglievano dal lavoro. Nel tardo

pomeriggio giungemmo a Skodra e non un’auto era parcheggiata

nella grande piazza, dove facemmo una sosta per rifocillarci e

per soddisfare i nostri bisogni corporali. C’erano solo

biciclette e carretti variopinti che avevamo incrociato e che

scorazzavano per le strade e trasportavano frotte di contadini

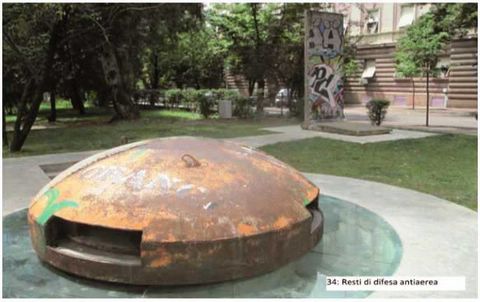

di ritorno dal lavoro. Durante il percorso ogni tanto sulle case

più elevate e su terrazzamenti protetti erano appostate delle

mitragliatrici a difesa del territorio. Verso mezzanotte,

ubriachi di stanchezza, giungemmo a Tirana e di corsa andammo in

albergo, nel migliore della capitale, ad assaporare il meritato

riposo. L’albergo era pulito e il vitto accettabile. La vita

nella terra albanese scorreva secondo metodi antichi scanditi

dalle stagioni e dalla povertà, dignitosa, tipica dei popoli

slavi. |

|

|

|

|

|

|

|

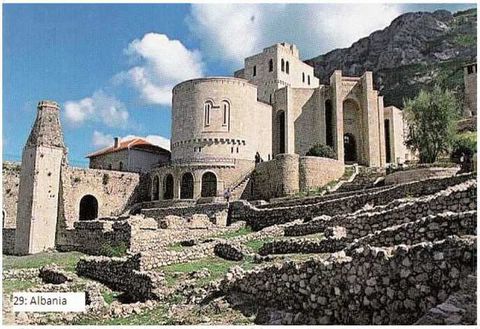

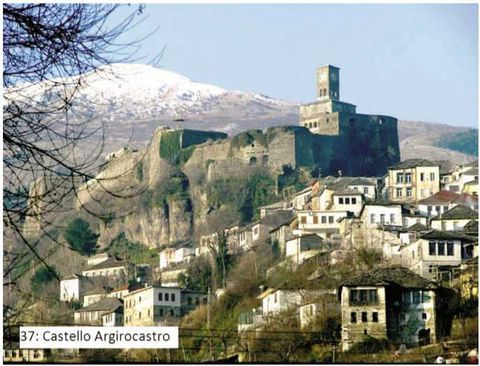

Nel periodo di permanenza

facemmo delle gite a Cruia, a Durazzo, a Valona, a Scutari per

osservare le vestigia della dominazione romana ed i segni delle

lotte sostenute dal popolo albanese, guidato dal loro eroe

nazionale Giorgio Scanderberg. Durante il breve soggiorno

chiedemmo di visitare un ospedale ma ci fu risposto che solo

verso la fine del viaggio saremmo stati forse accontentati (cosa

che non avvenne). La visita al museo ed al palazzo

dell’esposizione e della tecnica fu molto interessante, anche

perché veniva illustrato con immagini il progresso compiuto dal

popolo albanese dalla liberazione dalle truppe nazi-fasciste ai

giorni nostri. Il massimo della sorpresa venne raggiunto il

primo maggio quando una folla oceanica di adulti, ma soprattutto

di bambini, era schierata nella piazza principale di Tirana per

festeggiare l’avvenimento. Erano vestiti, i maschi, con

pantaloni neri corti, camicia azzurra e fazzoletto rosso al

collo, le femminucce con gonna nera, camicetta bianca e

fazzoletto rosso al collo. Tutti impettiti e agli ordini dei

loro rispettivi insegnanti attendevano lo svolgimento della

manifestazione, quando mi accorsi che alcuni di loro avevano i

piedi coperti dalla tomaia ma senza la suola. Mi si strinse il

cuore e mi venne alla mente che anche i nostri soldati furono

mandati in guerra in mezzo alla neve con scarpe di cartone che

al primo impatto con l’acqua si dissolvevano come neve al sole.

Con canti popolari, discorsi ufficiali pronunciati dal

presidente Halia in commemorazione di Henver Hogia, la cerimonia

andò avanti per tutta la mattinata ed era tanta la

partecipazione emotiva della folla che gridava a squarciagola

che il loro cuore batteva al ritmo di Henver Hogia. Come in

tutti i paesi dell’Est i ragazzi, specie quelli più piccoli,

chiedevano alcuni regali, gomme da masticare o penne biro, a noi

turisti in giro per la città. anche se le persone adulte che

erano in loro compagnia con gli occhi e con i gesti vietavano ai

bambini di fare queste richieste. A spasso per la città, sempre

seguiti da un accompagnatore, visitammo i negozi, in genere poco

forniti; davanti a quelli di generi alimentari, specie al

mattino, vi erano delle lunghe code. Mi riferì una signora

albanese che le file spesso, in alcuni giorni della settimana e

per alcuni generi (zucchero, carni), iniziavano alle 4 del

mattino e andavano avanti fino a quando il negozio chiudeva per

esaurimento delle scorte. La visita alla tomba di Henver Hogia

fu un momento di tensione collettiva, per il fatto che quasi

tutti i partecipanti del gruppo erano marxisti-leninisti e

quindi salutavano la tomba a pugno chiuso, mentre noi cattolici

sulla tomba facemmo soltanto il segno di croce. Accadde però un

fatto singolare, perché, nel momento in cui il gruppo di

italiani visitava la tomba arrivò anche una coppia di donne

provenienti dalla parte sud dell’Albania, che appena arrivate al

cospetto della lapide, cominciarono a fare il « pianto greco ››,

lamenti recitati e accompagnati da lacrime per il tempo che

sostavano nel cimitero, ma appena fuori riprendevano il discorso

che avevano interrotto prima di entrare. Il viaggio di ritorno

fu faticoso come quello di andata; continuammo a vedere

un’agricoltura ordinata e progredita e con buona redditività,

anche se ottenuta a duro prezzo grazie al pesante lavoro

dell’uomo che, chino sui campi, vivificava il raccolto con

abbondanza del suo sudore. Anche durante il ritorno osservammo

sparuti camion, ma soprattutto carretti trainati da cavalli, per

le strade spesso polverose per lavori in corso, e carichi di

lavoratori. I carretti colorati con tinte sgargianti erano

tirati da ronzini, stanchi ma incoraggiati dal guidatore, che

immancabilmente come tutti o la maggior parte dei suoi

connazionali fumava. L’esperienza in definitiva per tutto il

gruppo fu molto positiva. Potemmo vedere e visitare la terra dei

nostri antenati e forse calcare il suolo che i nostri avi

abbandonarono per sfuggire all’invasione turca.Per continuare

questo tenue filo che ci lega all’Albania (terra che amo molto)

ho posto le basi ad una collaborazione per sistemare un

manoscritto riguardante un vocabolario albanese-italiano scritto

dal Monsignor Pietro Camodeca nel lontano 1902. Mi auguro che

questo vocabolario possa essere pubblicato con l’ausilio dei

glottologi albanesi, che hanno mostrato molto interesse nel

pubblicare le modifiche, le evoluzioni che ha avuto la lingua

parlata nelle colonie albanesi della Calabria e della

Basilicata, una lingua cui solo la tradizione orale permette di

sopravvivere. |

|

|

TERZA PARTE - SEGUE >>

|